43号地下式横穴墓

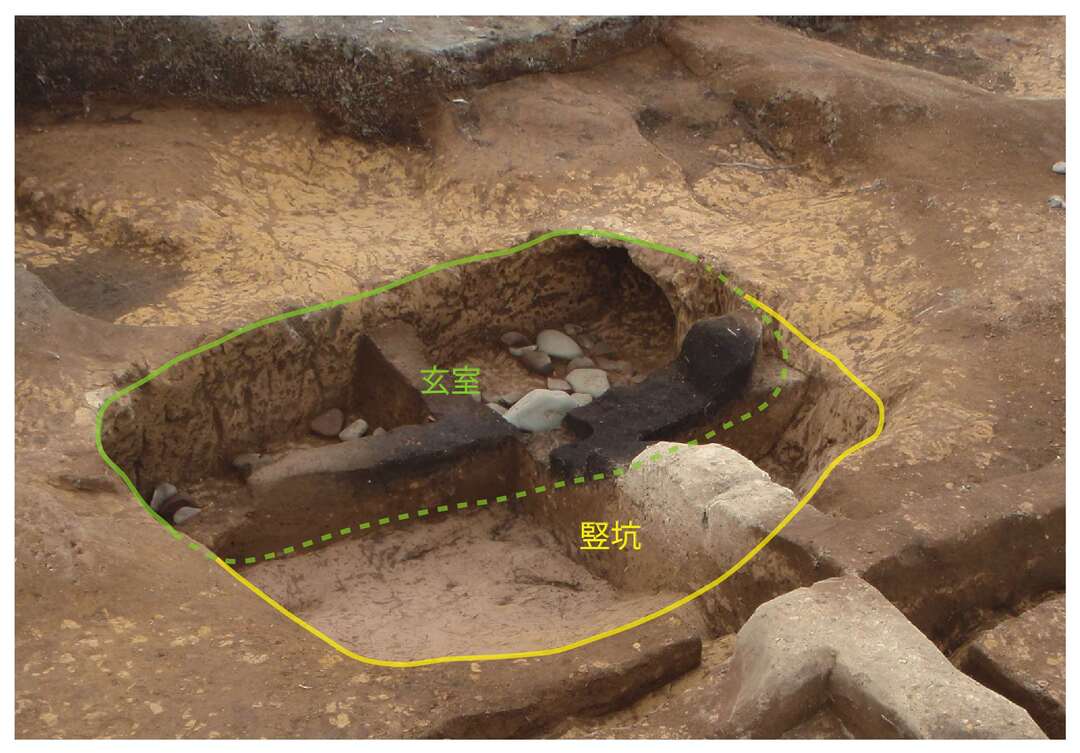

発掘調査の結果、この地下式横穴墓は追葬されていたことが分かりました。最初の埋葬は古墳時代中期初頭[5世紀初頭]、追葬は古墳時代中期前半[5世紀前半]に行われました。玄室からは玉類や土師器の高坏(たかつき)、二重口縁壺(つぼ)、小型丸底壺、広口壺が出土しました。玄室の床面からは石列が確認されており、遺体を安置するために板を載せたと想定されています。

43号地下式横穴墓発掘調査状況

43号地下式横穴墓玄室の石列

43号地下式横穴墓土師器出土状況

43号地下式横穴墓出土土師器

[手前→の壺は高さ15.2センチメートル]

443号地下式横穴墓追葬出土土師器

[中央の高坏は高さ11.7センチメートル]

43号地下式横穴墓出土土師器

[手前下の管玉は長さ1.0センチメートル]

※こちらの遺物の一部を生目の杜遊古館に展示しています。

《用語解説》

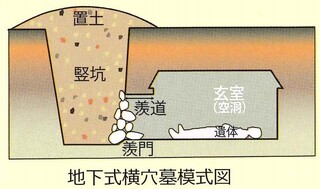

地下式横穴墓(ちかしきよこあなぼ)

地面に穴を掘り、その穴の底から水平に掘って埋葬空間を設けた墓のことです。宮崎平野から都城盆地、大隅半島にかけて分布します。

追葬(ついそう)

一度遺体を埋葬したのち、同じ部屋に違う遺体を葬ることです。

古墳時代(こふんじだい)

弥生時代の次の時代です。3世紀後半[紀元250年頃]から6世紀末[紀元600年頃]までを指します。

前期[3世紀後半~4世紀後半]

中期[4世紀末~5世紀末]

後期[6世紀代]

に分けられます。

玄室(げんしつ)

横穴式石室や地下式横穴墓の、遺体を安置する埋葬用の部屋です。

土師器(はじき)

弥生土器の系統をひく古墳時代から平安時代にかけて作られた赤褐色の素焼きの土器です。