目次

●発表事項

1 防火管理者の資格がオンライン講習で取得可能になります!

2 道の駅田野に関するサウンディング調査を実施をします!

3 宮崎市天ケ城公園でサウンディング調査を実施しています

4 飲酒運転に対する懲戒処分の基準を見直します

令和7年9月22日 宮崎市長定例記者会見 まとめ動画

発表事項

1 防火管理者の資格がオンライン講習で取得可能になります!

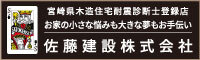

- 宮崎市では、防火管理者の資格取得に向けた防火管理講習を実施している。

この講習会は、これまで2日間の対面式で行っており、宮崎県東諸県広域防災センターに行って受講する必要があった。 - 令和7年10月7日より「防火管理オンライン講習」の受付が開始されることになり、これまでの対面式に比べより負担を少なく受講することが可能となる。

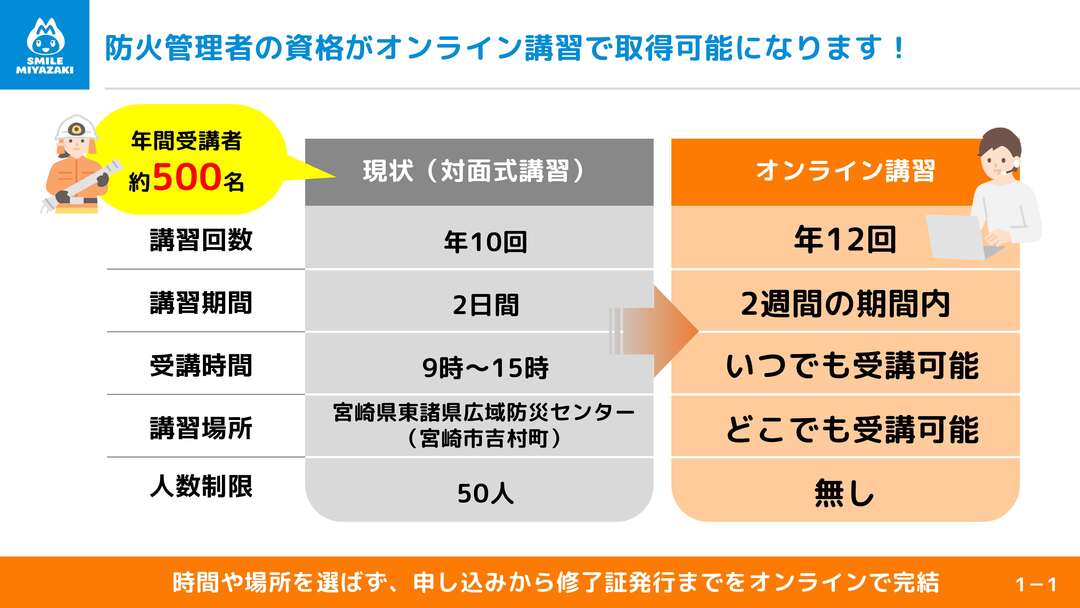

- 防火管理者として選任される際は、防火管理者の資格が必要であり、防火管理講習を受講しなければならない。

- 今後は、対面講習とオンライン講習の両方を実施し、受講者のニーズに合わせて講習会を選択できる。

- オンラインでの講習費用は受講者1人あたり7,150円(税込) テキスト代込

<講習の流れは資料のとおり> - 防火管理者選任率を向上させ、安心、安全な宮崎市を目指す。

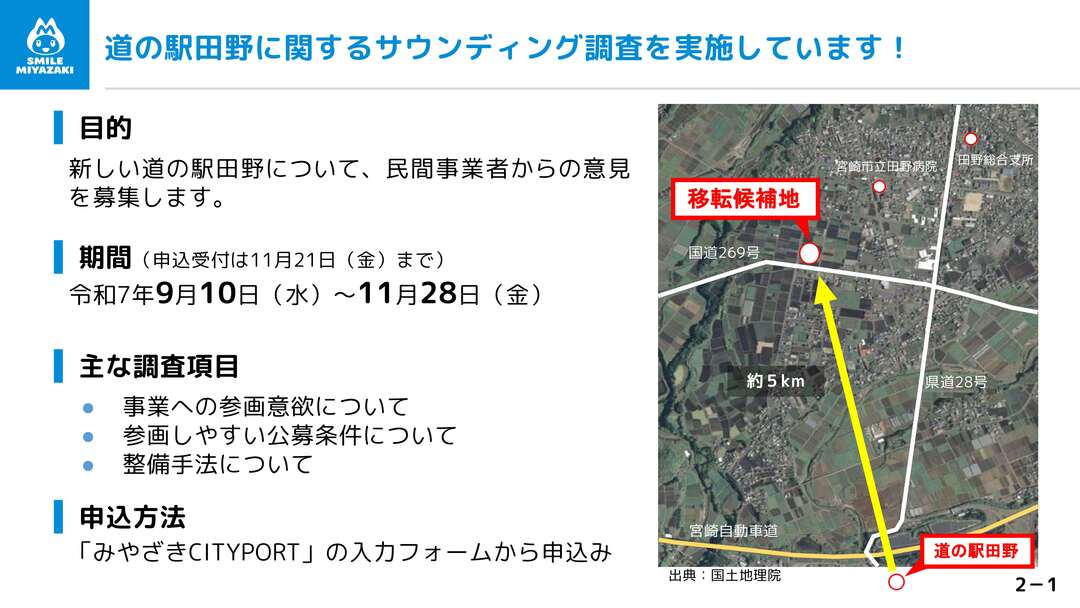

2 道の駅田野に関するサウンディング調査を実施をします!

-

道の駅田野に関するサウンディング調査を実施する。

-

道の駅田野は、東九州自動車道(清武南IC〜日南北郷IC)の開通により、接道する県道28号の交通量が約8割減少し、利用客も大幅に減少したことから、今年の3月には物販施設を閉鎖し、現在駐車場とトイレのみ利用できる状況となっている。

-

そのため、田野町の市街地付近の利便性が高い幹線道路沿いなどへの移転を含めた可能性について検討を行ってきた。

-

今年度、道の駅田野の移転整備に関する基本計画の策定を予定していることから、より実現性の高い基本計画にするため、サウンディング調査を行い、民間事業者との「対話」を通じて得られた意見やアイデアを反映させたいと考えている。

-

対話の実施期間はすでに始まっており、11月28日まで行う。申込受付は11月21日までとし、対話と現場見学を随時行う。

-

調査項目は、事業への参画意欲や適切な整備・運営の手法、事業に参画しやすい公募条件などとしている。

-

実施要領や参加申込み等の詳細は、「みやPORT」の指定テーマ内にあるリンクからご確認いただきたい。

-

道の駅田野に関するご意見や要望も含めて、民間事業者の皆様にはぜひ積極的にご提案いただきたい。

-

移転整備する道の駅に導入する機能については、今年度策定する基本計画の中で整理していくが、道の駅の基本機能である24時間利用可能な駐車場・トイレ・休憩施設・情報発信施設及び地元農産物等を取り扱う物販施設などの地域振興施設を整備する予定としている。

-

この点についても、サウンディングの中でご提案いただきたい。

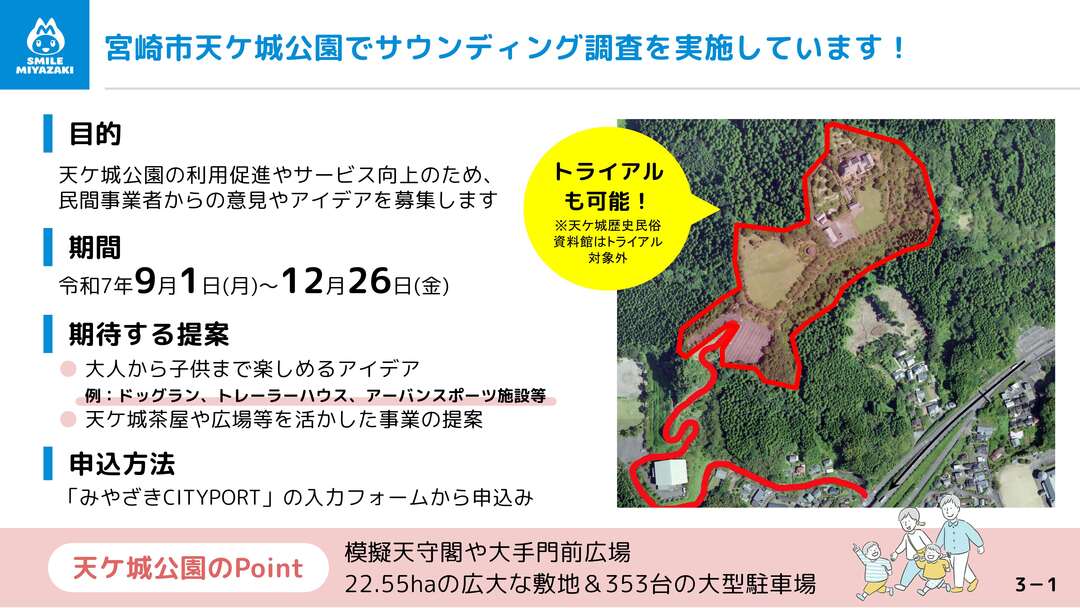

3 宮崎市天ケ城公園でサウンディング調査を実施しています

- 宮崎市高岡町の天ケ城公園は、桜の名所として広く市民に親しまれているが、桜の開花時期以外の利用が少ないことや、広場等が有効活用されていないことが課題となっている。

- そこで、天ケ城公園において、利用促進やサービス向上の事業可能性を探るため、サウンディング調査を実施する。

- 調査期間は令和7年12月26日まで。

- サウンディングの対象エリアは、スライド写真のとおり、天ケ城公園内のスポーツ施設を除いたエリア。

- 実証実験としてのトライアルも可能とする。なお、天ケ城歴史民俗資料館はトライアルの対象から除外する。

- 提案書の提出方法や留意事項等の詳細は、「みやPORT」の指定テーマ内にあるリンクからご確認いただきたい。

- 天ケ城公園の利用促進と課題解決を図るため、民間事業者の皆様から幅広い事業アイデアや事業実施上の要望等についてぜひご意見・ご提案を賜りたいと考えている。

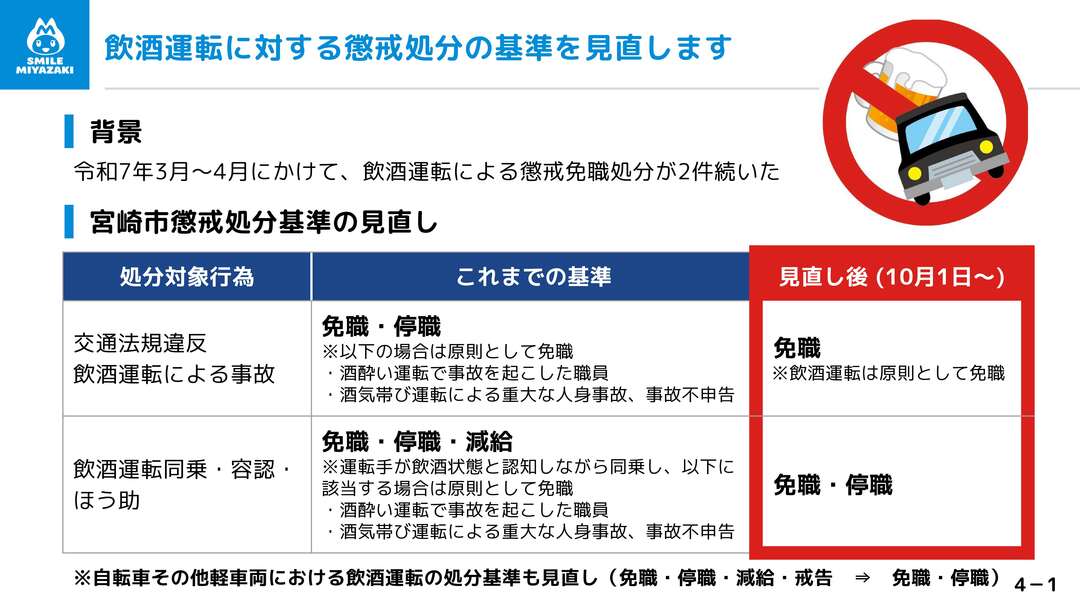

4 飲酒運転に対する懲戒処分の基準を見直します

- 5月の定例会見でも説明したが、職員の飲酒運転に対する懲戒処分の基準の見直しを行い、今回厳罰化することとした。

- この背景としては、3月、4月と立て続けに職員の飲酒運転が発生し、懲戒免職処分を行う事態になったことがある。

- 具体的な見直し内容だが、これまで飲酒運転の処分基準では、「免職」を基準にしているのは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態、いわゆる「酒酔い運転」を行った場合や、酒気帯び運転で人を死亡させたり、重篤な傷害を負わせた場合、酒気帯び運転による事故の措置義務違反を行った場合としていた。

- 酒気帯び運転による傷害や物損事故の場合は、「免職」または「停職」を基準としていたが、今回の改正で、飲酒運転は原則免職に見直した。

- 飲酒運転同乗、容認、ほう助については、「免職・停職・減給」の基準を、「免職・停職」に見直した。

- また、併せて、自転車その他軽車両における飲酒運転の処分基準も見直しを行っている。免職から戒告までの処分基準を免職または停職に見直した。

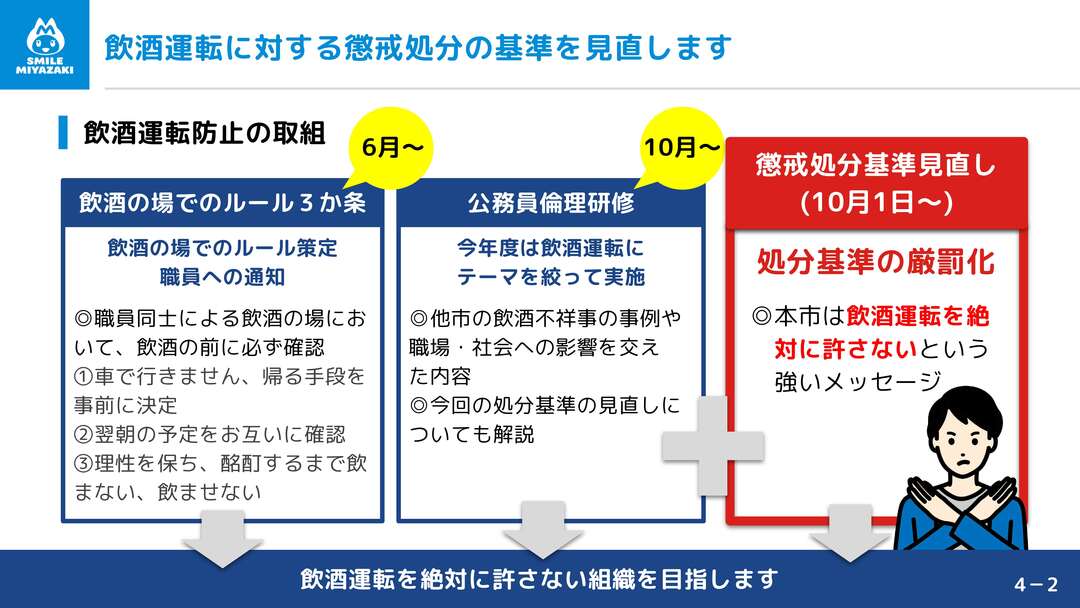

- 懲戒処分の基準見直しと併せて、今後二度と飲酒運転を起こさないための取り組みをセットで行っていく。

- 一つ目は、飲酒の場でのルール作り。こちらは既に6月に策定して職員同士の飲酒の場で、飲酒前に必ず確認するようにしている。

- 二つ目は、公務員倫理研修だが、毎年行っている研修だが、今年度は飲酒運転にテーマを絞って実施する。内容は他市の飲酒不祥事の事例や職場・社会へどのような影響を与えたのかを交えたものとなっている。併せて今回の処分基準の見直しについても解説することとしている。

- 飲酒運転は社会において絶対に行ってはならないことと認識されているが、ましてや規範意識と高い倫理観を持つべき我々公務員が飲酒運転を行うことは決して許されないものである。3、4月に起きた飲酒運転の不祥事においては、幸いにして市民を巻き込む事故は発生していないが、一歩間違えれば、本当に取り返しのつかない事態になっていた可能性も十分にある。

- 飲酒運転の防止は職員個人の問題ではなく、今回の厳罰化は組織として飲酒運転を絶対に許さないという強いメッセージだと考えている。「飲酒運転は絶対に許さない」という組織風土を作り上げていきたい。