目次

●発表事項

2 建設工事における条件付一般競争入札の対象拡大(試行による検証の実施)、電子契約の導入について

3 宮崎市防災メール「やさしい日本語」「多言語」配信サービス開始について

令和4年10月13日市長定例記者会見動画

会見動画(市公式YouTube)をご覧いただけます。

発表事項

1 市役所改革推進プランの策定について

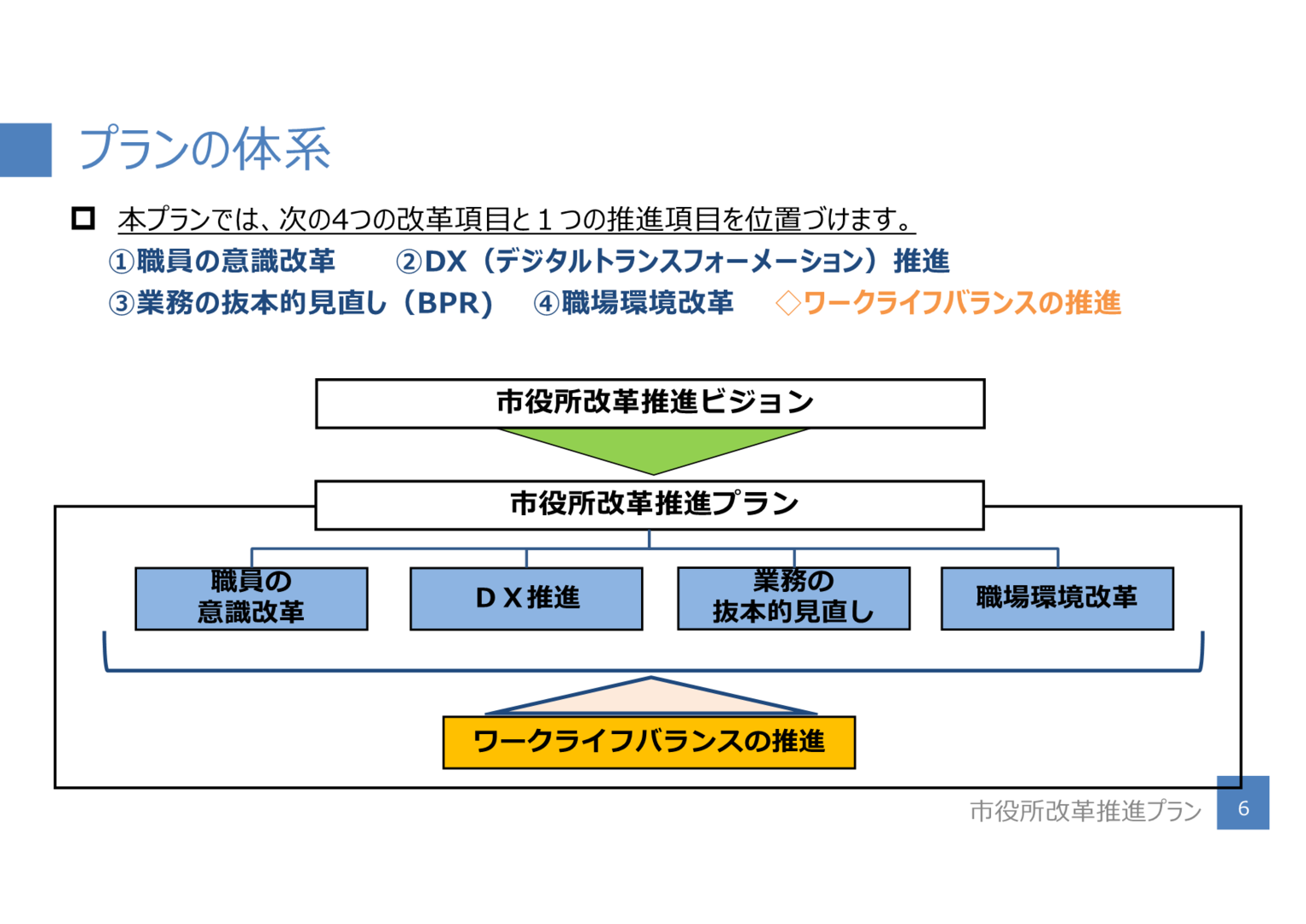

5月に策定した「市役所改革推進ビジョン」の具体的な実行計画として、今般「市役所改革推進プラン」を策定したので、概要をご説明します。

先立って策定した市役所改革推進ビジョンでは、市民の幸せのために、プロとしてしっかりと働くのだという、我々市役所が目指すべき方向性を示し、そのためには、6つの経営方針に基づいて、仕事を進めていくという話をしました。

その根本にあるのが「何より市役所も変わっていかなければいけない」という意識です。私自身も選挙戦を通じて強く申し上げてきました。

実際に、宮崎市役所に注がれる市民からの目線、また市民の満足度は、決して高い状態ではございません。また一方で、市役所で働く職員自身も、働き方改革満足度が決して高い状況ではありません。

その中で、職員一人一人が謙虚に現状認識をし、また慢心することなく、今後も市役所改革に取り組んでいかなければいけません。

私も市長に就任して8ヶ月ではございますが、ひとえに市民の皆さんの幸せのために、しっかり緊張感を持ってその取り組みを続け、職務に邁進していきたいと思いを新たにしたところです。

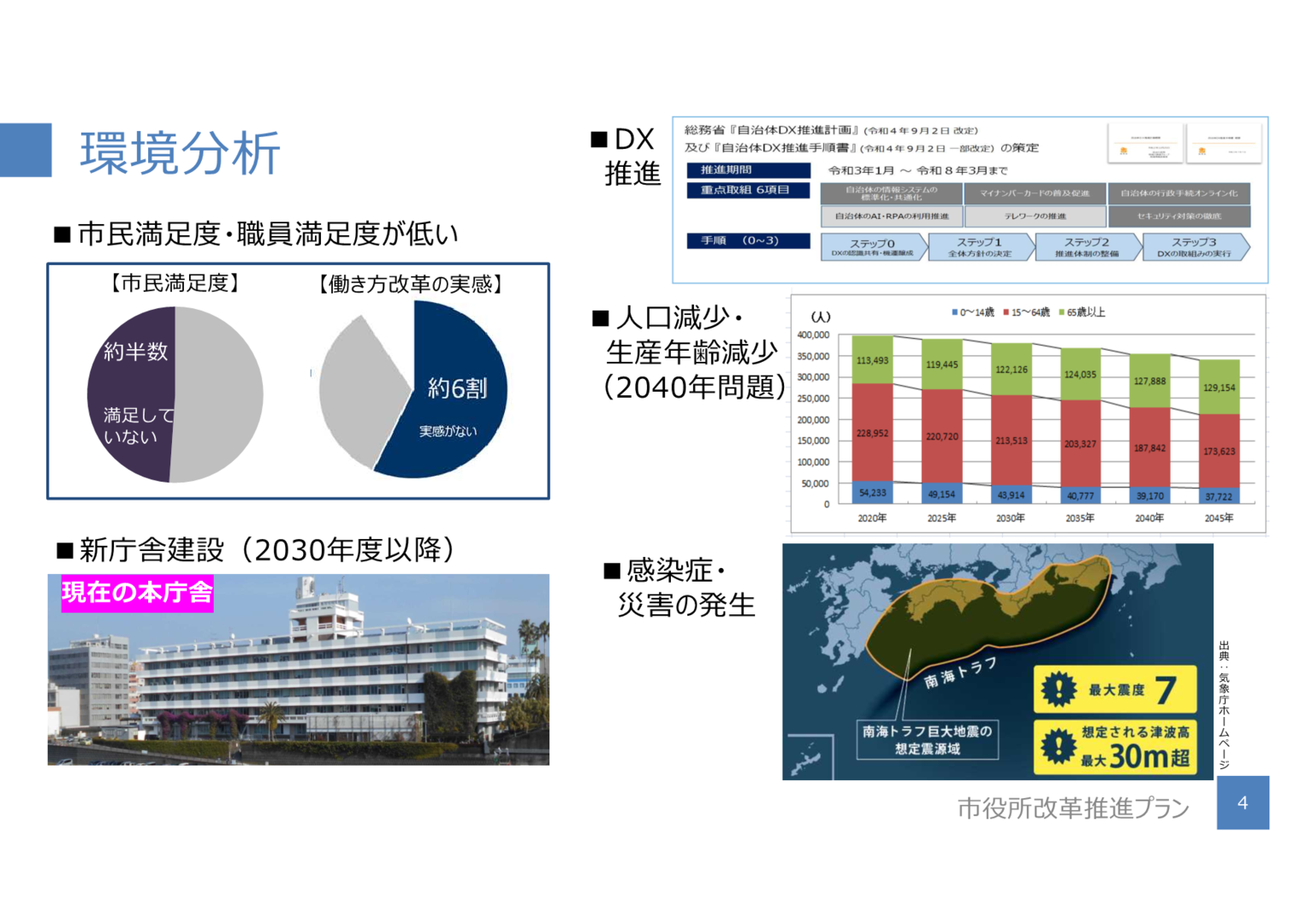

環境分析ですが、市民満足度調査では、約半数程度の市民の皆さんが、満足していない。

そして、約6割の市役所職員が働き方改革を実感することができていないという現状です。

そしてその他外部環境として、市役所の庁舎の建て替えが2030年度以降に控えており、また宮崎市も今後、人口減少と高齢化(特に2040年頃に死亡者数、高齢者人口がピーク)を迎えます。このような非常に厳しい状況を迎えていく中で、市役所も、仕事のあり方、意識も変えていかなければいけません。

さらには、新型コロナウイルス感染症や、南海トラフ等大型災害の発生に備えることができる組織を作っていかなければいけません。

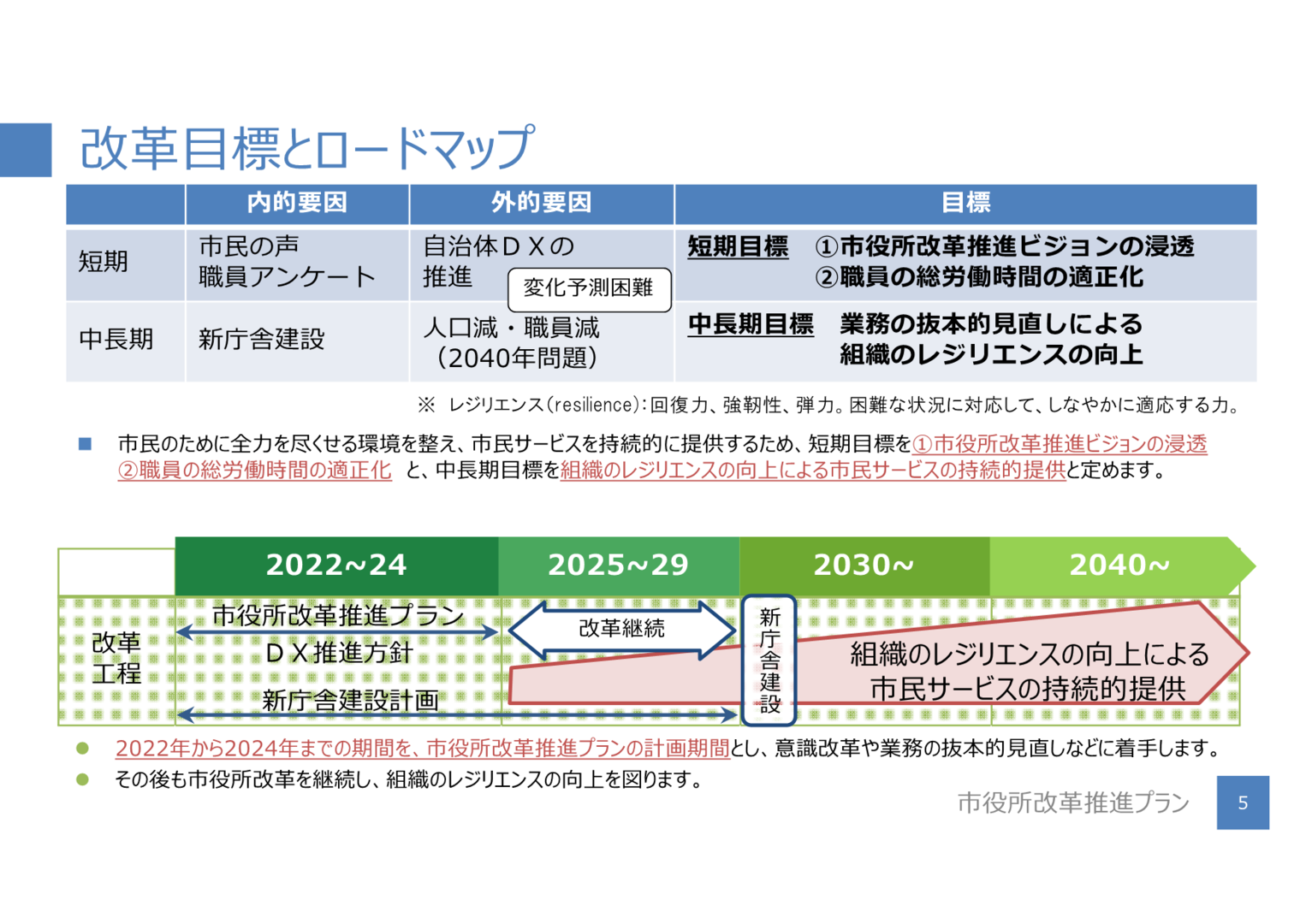

改革の目標とロードマップです。まず短期的な目標は、市役所改革ビジョンの職員への浸透と職員の総労働時間の適正化の2つを設けます。

2024年度に向けて、このプランに基づいた具体的な市役所改革の取り組みを進めていきたいと考えています。

一方で2030年前後に、新庁舎の建設を迎える予定としていますが、その後も改革は継続していきながら、2040年に向けて、人口減少や高齢化への対応、そして感染症や災害などの予期せぬ危機への対応、そうしたものを長期的に、しっかり対応ができる組織づくりをしていきたいと考えています。

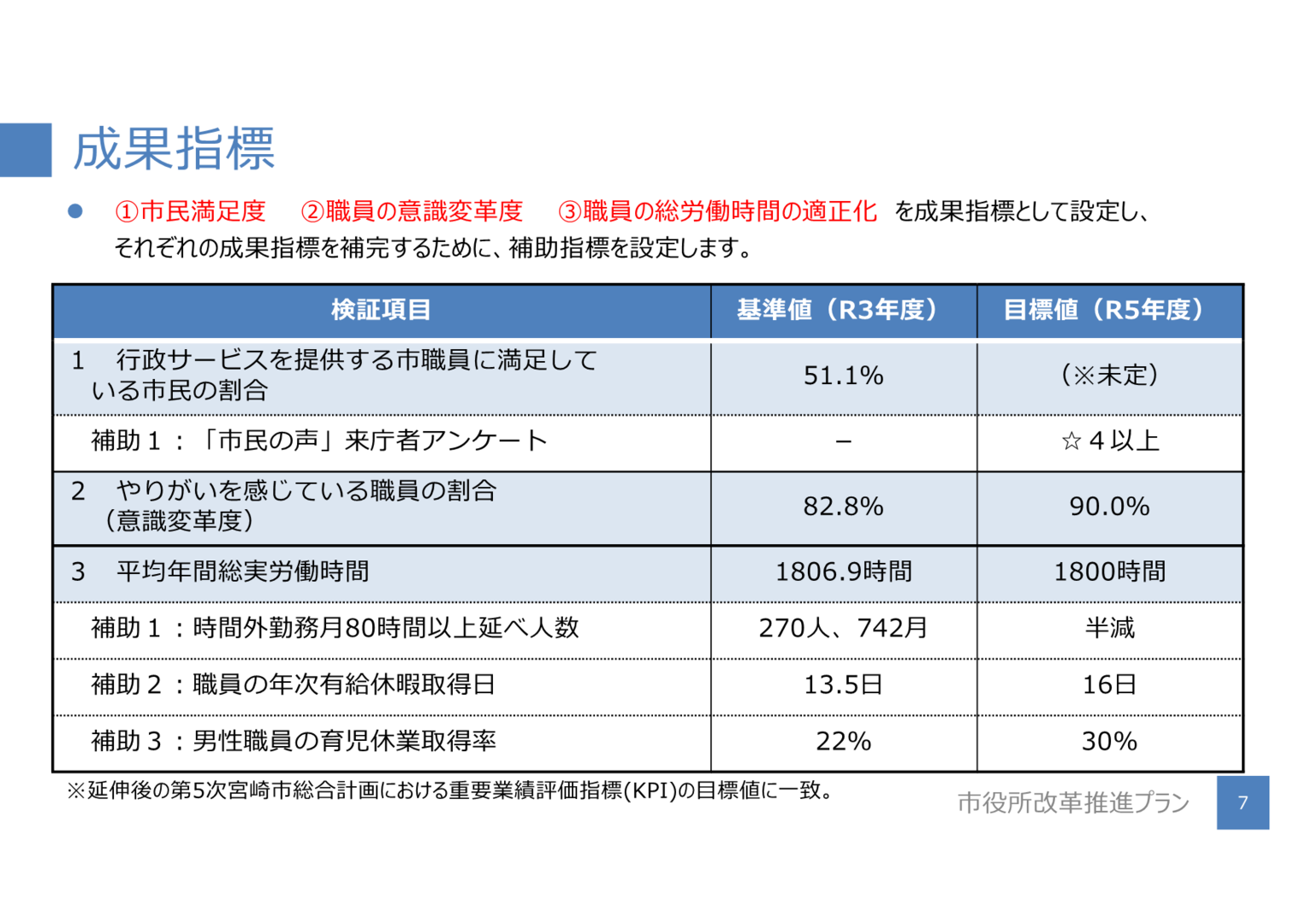

成果指標は、市民の市職員への満足度を上げること。補助的な指標として、市民の声をしっかり市役所の各所で受け取ることです。例えば窓口に来庁された市民の皆さんが、職員のサービスにどの程度満足いただけたのか、また、どんな不満や改善点を持たれたのかということを、しっかり受け取っていけるような仕組みを作っていきたいと考えております。

また一方で、職員のやりがいや実労働時間の削減も指標として設定しました。例えば、時間外勤務が月80時間以上の職員を半数まで減らす。男性職員の育児休業の取得率も伸ばしながら、ワークライフバランスや子育ての意識をしっかり持ってもらう。女性の管理職をもっと増やしていかなければいけないという課題もありますので、今まで女性が担っていた、子育てを共有するという意識を男性側も持っていかなければいけない。そういった課題意識を持っています。

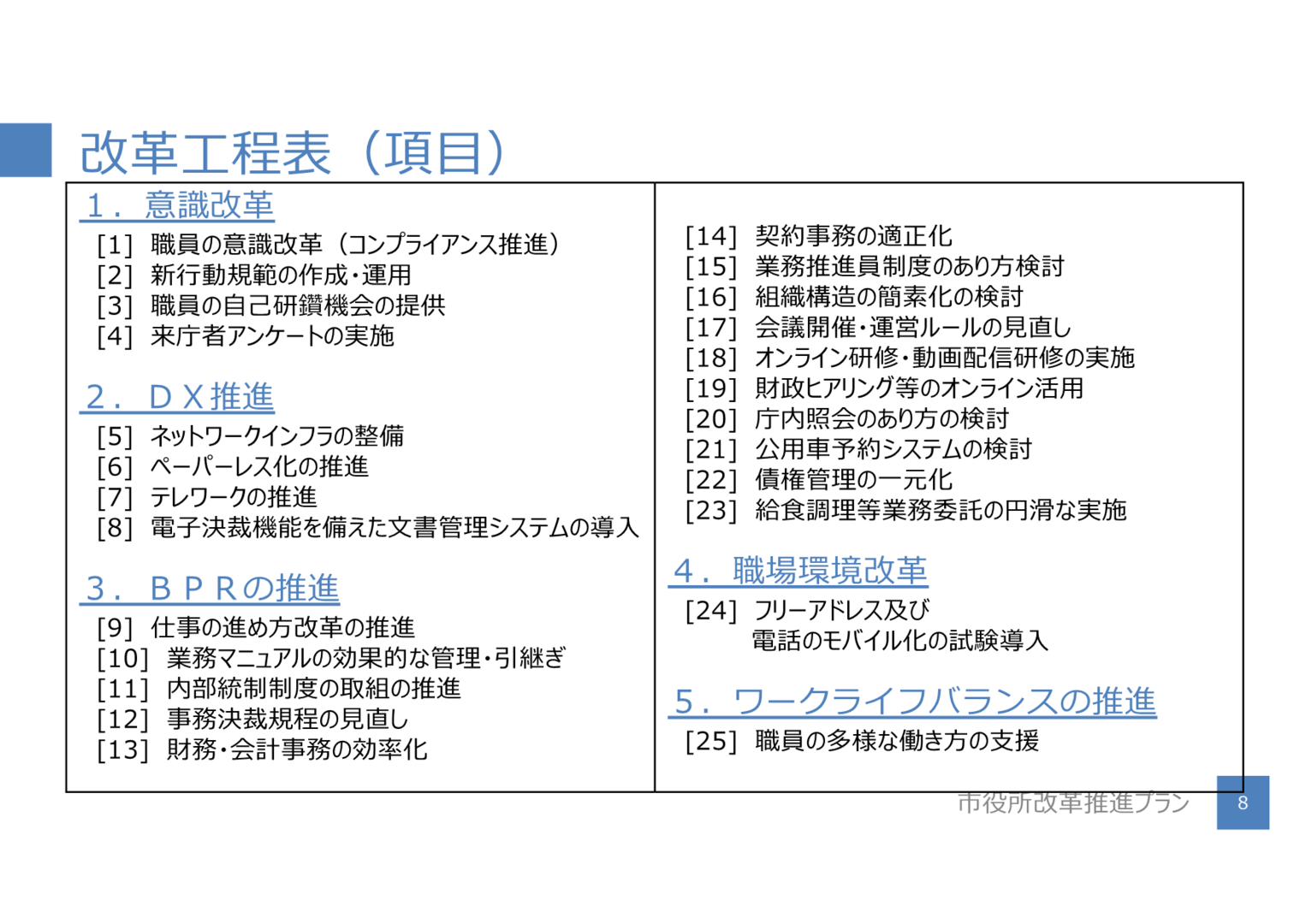

具体的な改革工程表です。それぞれどうやって進めていくのかについて、担当課と議論しながらプランの策定に臨んだところです。

例えば、このBPR(ビジネスプロセスリエンジニアリング・業務の抜本的な見直し)は、財務・会計事務の効率化や会議開催・運営ルールの見直し、公用車の予約システムの検討等、取り組むべき事項が多くあります。

また、職場環境改革は、職場オフィスのフリーアドレス化、電話のモバイル化等、庁舎の建て替えを見据えながら、しっかり進めなければいけないことだと意識しております。

意識改革は、非常に時間がかかりますが、根気強く取り組みを続けていかなければいけないと思っています。私自身も常に職員とのやりとりの中で、経営方針(成果主義や生産性の向上、透明性等)を口にしながら、しっかりと職員へ意識を根付かせていきたいと考えています。コンプライアンス参与を招いての職員の意識改革の研修等もしっかり続けていきたいと考えています。

2 建設工事における条件付一般競争入札の対象拡大(試行による検証の実施)、電子契約の導入について

2-1 建設工事における条件付一般競争入札の対象拡大について(試行による検証の実施)

建設工事における一般競争入札の対象拡大ということで、入札制度の改善・改革の取り組みについてお話しします。

現状、宮崎市では建設工事の案件のうち、予定価格が6000万円以上の案件に限って、一般競争入札、正確には条件付一般競争入札を行っています。

逆に、6000万円を下回る案件に関しては、指名競争入札で受注者を決定しております。

これは受注実績等を考慮して、宮崎市が入札に参加できる業者を選定する方式です。

130万円以上6000万円未満の予定価格の案件については、市が入札に参加できる業者を選定、指名をして参加いただいているという状況です。

一方で、指名競争入札では実際にこちらが指名をしても、入札に参加いただいた数が半数以下であるという案件が5割を超えているという実態があります。令和3年度では612件のうち、216件の入札において、入札参加者が半数以下にとどまってしまったという状況です。特に、土木一式、塗装建築一式、機械器具などにおいて、入札参加者が半数以下にとどまってしまっています。その中でも、入札参加者が全くないということで不調に終わっている件数が12件あります。

さらには、入札参加者はあったけれども、予定価格を上回ったもしくは最低制限価格を下回ったなど、そうした価格が折り合わなかったことで不落となってしまった件数は22件となっています。

現状の問題点として、こちらが指名をさせていただいても、結果的には入札参加を辞退する業者の方々が多く、実際に価格競争性も低下しておりますし、結果として、不調や不落という案件も相次いでいます。

その背景として、業者の皆さんからいただいている声として、民間の案件も多く、市の案件を受注することが難しいなど、いろんな要素があると思っています。また、他の工事との関係側に技術者を配置することができない、さらには案件と予定価格が合わないという状況もあります。

一方、入札での不調や不落を発生させてしまうと、業者の受注機会を失わせることにもなり、市においては、工期内の施工が難しくなると、案件によっては市民生活にも影響を及ぼす可能性があります。しっかり我々はこういう公共事業を予定していた工期内に終わらせて、市民生活や経済に影響を与えることがないようにしっかり管理をしていきたい、進めていきたいという思いがありますが、やはり入札の不調や不落というものは、望ましくない事態であると考えています。

3点目に、やはりこういう指名競争入札は、市が業者を指名、選定する以上、我々、市が掲げている経営方針の一つである「透明性」という部分では課題が大きいと思っています。私自身、市長選挙をやってきた当事者としては、選挙のたびにどちらの陣営が勝つと、「この業者は指名に入らせてもらえない」とかいう、本当に噂レベルでございますけれども、そうしたことがよく言われております。

そうした話が、実際に政治的な行動に繋がっていたり、政治関係者にいろいろと伝わっているというのも事実でございますし、よもやそういうことがあってはなりませんし、そうした不透明な部分というものはできるだけ減らしていった方がいいだろうというのは、私は強く問題意識として持っています。

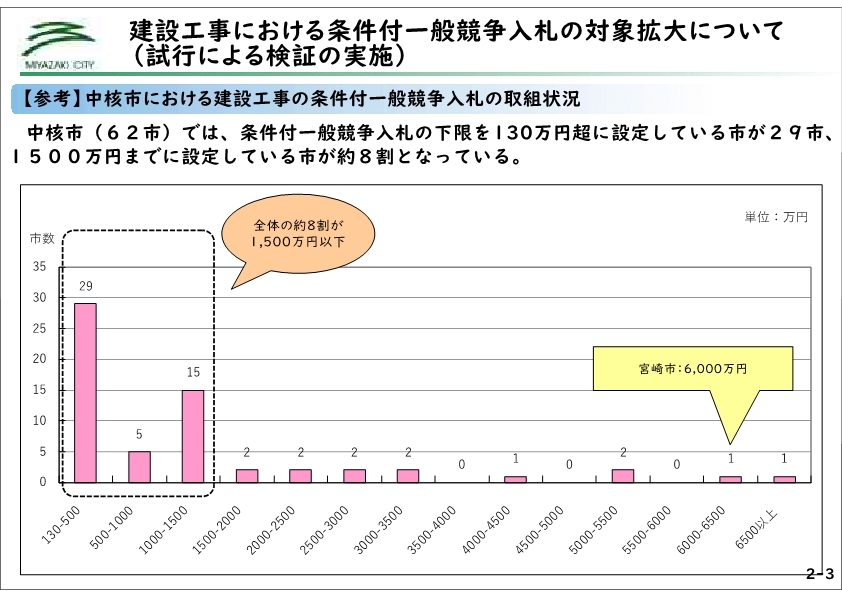

ちなみに、中核市では、どういった状況なのかということを、あくまで参考までにお示ししているものですが、宮崎市では6000万円未満まで指名競争、そして6000万円以上が一般競争入札という線引きをしておりますが、かなり多くの中核市においてはそれよりも低い予定価格で、指名競争入札の範囲を設定しているという状況です。

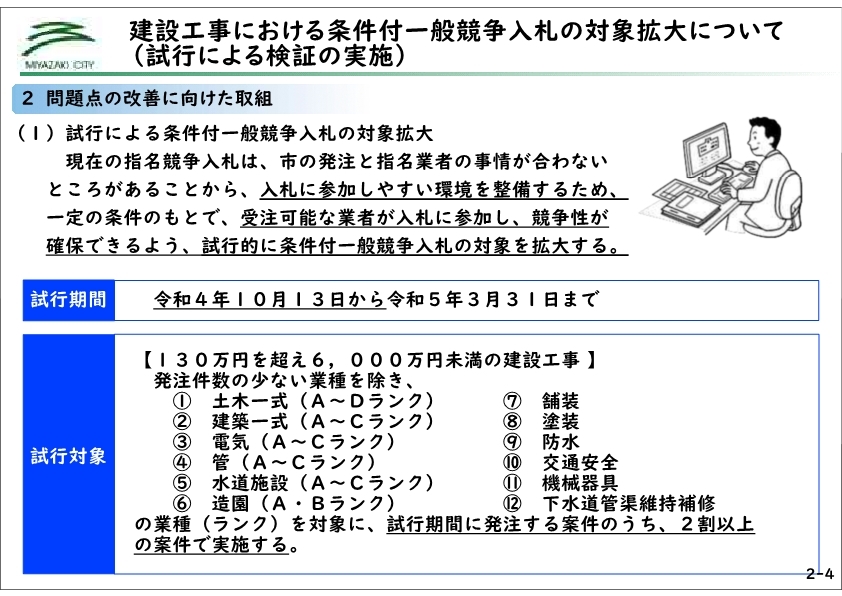

不調や不落の問題、競争性の問題、様々な問題があることから今回、試行的に入札制度を改善していこうという取り組みを行っていきます。

今後、一般競争入札の対象を拡大していくという取り組みですが、より入札に参加いただき、参加しやすい環境を整備するために、一定の条件のもとで、受注可能な業者が入札に参加をし、競争性が確保できるよう一般競争入札の対象を拡大していきたいと考えています。

まずは、本格的な導入の前に試行期間として、本日から来年3月31日まで、試行期間を設けていきたいと考えています。対象は、お示ししている12の業種です。

この試行期間に発注する案件のうち、約2割以上の案件で実施をしていきながら、その結果、状況を見て、来年度以降どのようにしていくのかしっかり検討していきたいと考えています。

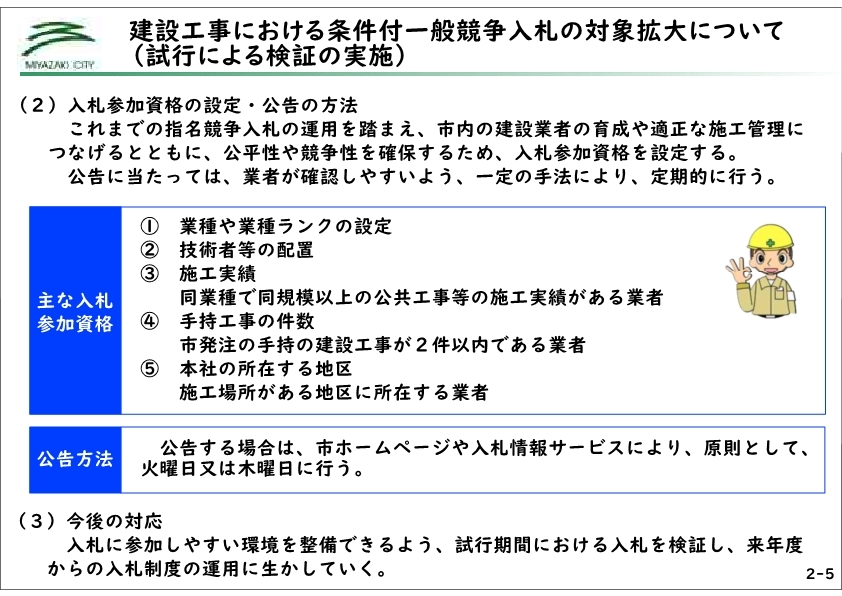

具体的な方法ですが、まず条件付一般競争入札の「条件」の部分について、入札に参加できる資格というものを、この市内の建設業者の育成であったり、適正な施工管理につなげるとともに、公平性や競争性という観点から、示している①から⑤の入札参加資格を決定していきます。

また公告方法について、今まで公告するタイミングは不定期でしたので、業者の皆さんは、日々チェックをしていた状況なのかなと思いますが、そうした広告のタイミングというものを今後は原則として、火曜日と木曜日に限定をしていきたいと考えています。

2-2 電子契約の導入について

DXと入札制度の改善という観点から、電子契約の取り組みを進めていきたいと考えています。

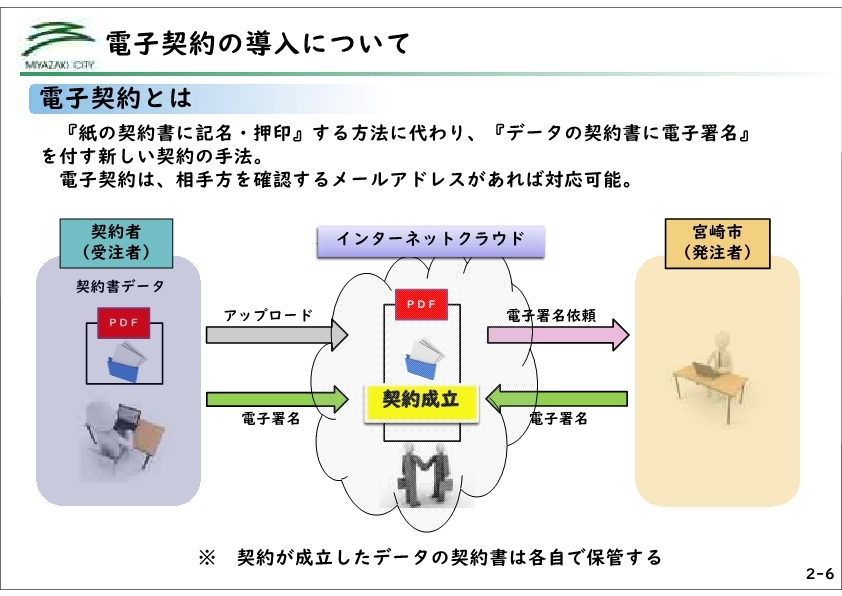

従来の紙の契約書に押印をする方法に変わって、データの契約書に電子署名を付す形で、契約を進めていきたいと考えています。これは、インターネットクラウド事業者というものを介して契約を成立をさせていきます。

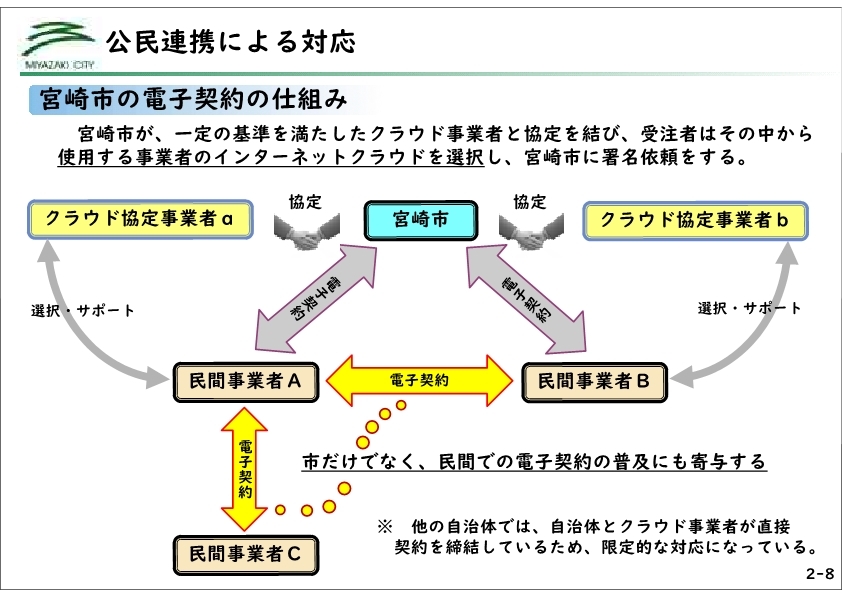

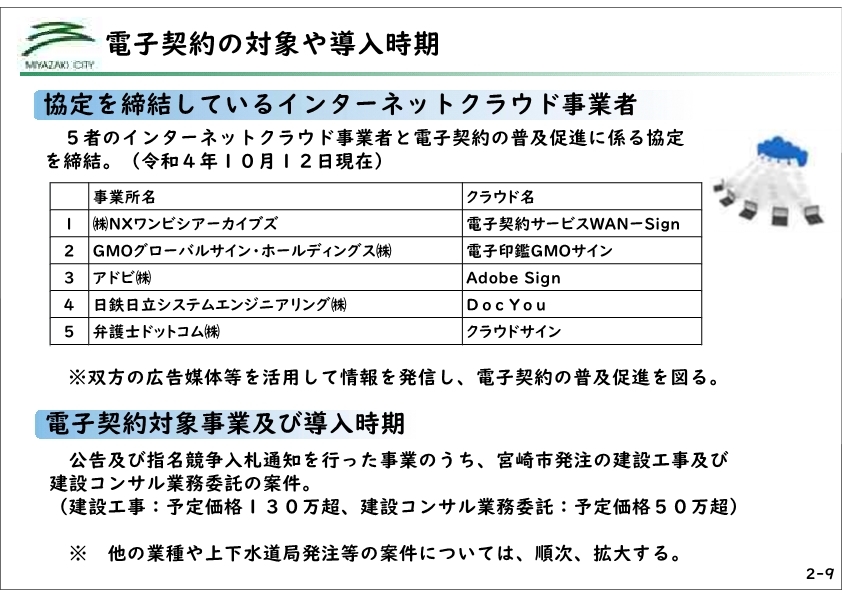

今回、宮崎市が取る方法としては、インターネットクラウド事業者が5社ありますが、それぞれと宮崎市が協定を結び、契約を結ぼうとする契約者それぞれがインターネットクラウド事業者を選んでいただき、そこを利用して、本市と電子的な契約を結ぶという形をとろうと考えています。こうした取り組みは全国の自治体では初めてだろうと思われます。

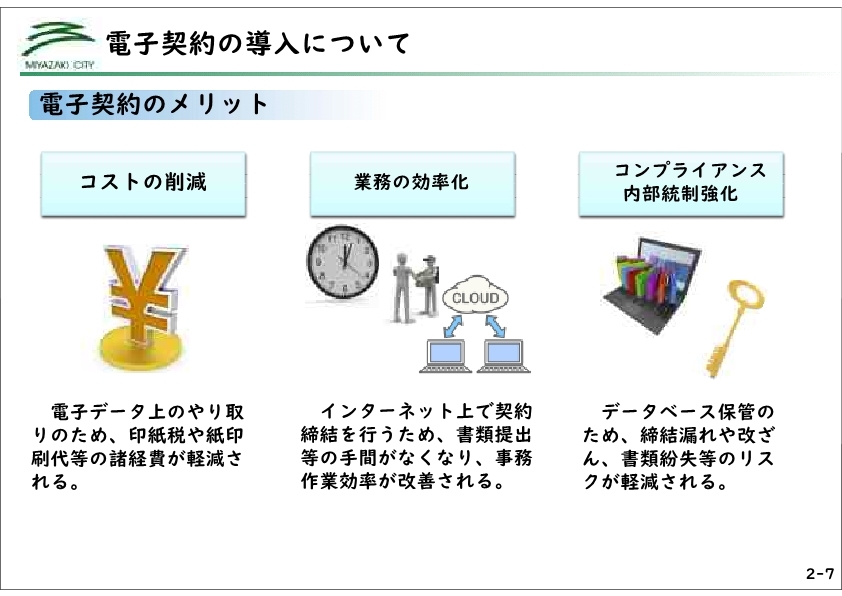

この電子契約のメリットですが、コストの削減です。

業者にとって、印紙税や紙の印刷代などの諸経費が軽減されることになります。

そして、事務も簡単になります。また、インターネット上で契約締結を行うために、わざわざ物理的な書類訂正提出などの手間がなくなります。それから、書類紛失などのリスクが軽減されることであったり、締結漏れや改ざんのリスクというものも減っていくだろうと考えております。

事業者は5社ございますが、それぞれと本市は協定を結びますので、民間事業者の方々は、いずれかの会社を選んでいただいても、本市と電子契約を結ぶことができます。

そうすることで、民間事業者の間においても、こうした電子契約の取り組みを広げることになるんだろうと考えており、自治体にとどまらず、地域全体でDX化の取り組みを普及していく一助になるのではないかと考えております。

5社のインターネットクラウド事業者のリストです。

当面、建設工事と建設コンサル業務の案件に導入をしていきますが、そのうち他の業種や、上下水道局の発注等についても広げていきたいという思いを持っています。

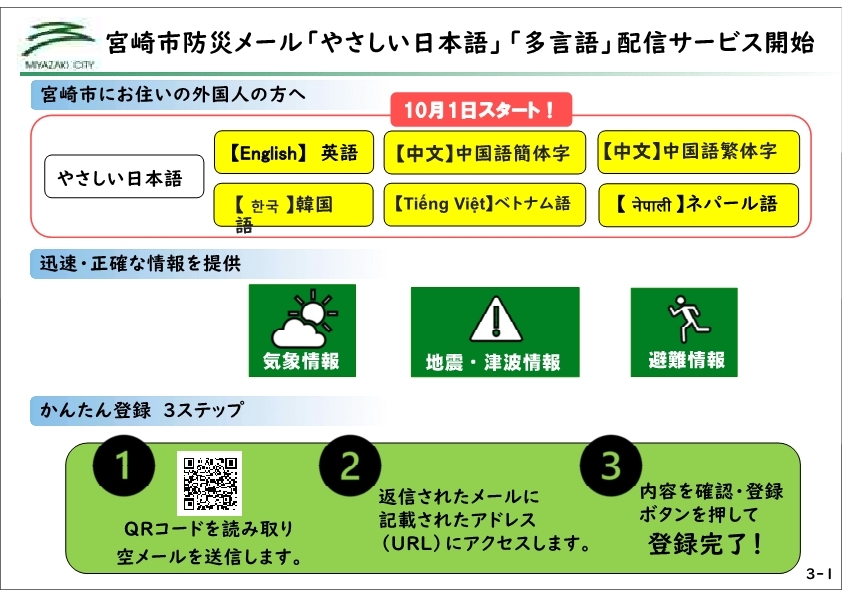

3 宮崎市防災メール「やさしい日本語」「多言語」配信サービス開始について

防災メールを多言語化いたしました。

まず、宮崎市にお住まいの外国人の方々の抱えている課題として、防災の情報がタイムリーに入ってこないというものがありました。

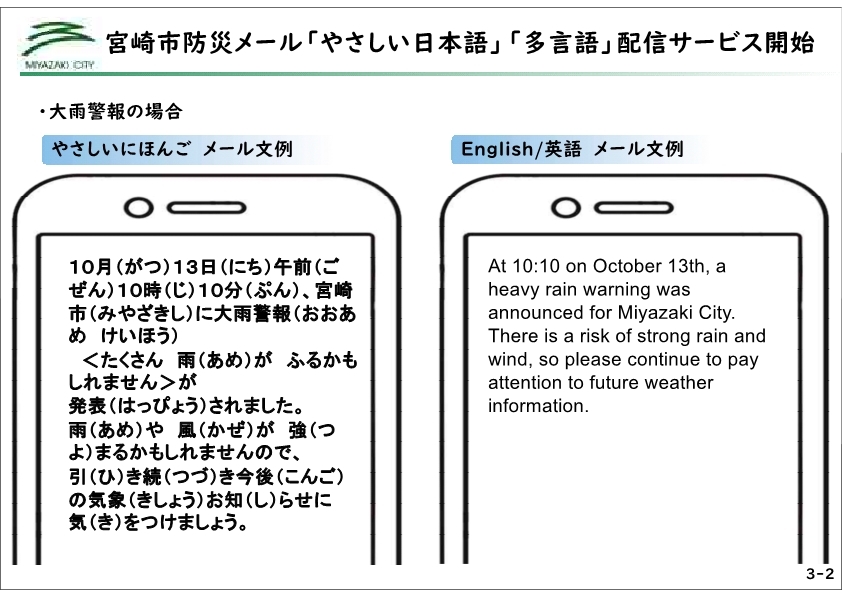

ですのでまずは、やさしい日本語での防災メール、それから宮崎市内に居住している方々の国籍が多い英語、中国語、韓国語、それからベトナム語、ネパール語、こうした6カ国の多言語化を、防災メールで進めていく取り組みをはじめます。

登録は非常に簡単で、二次元コードを読み取ってからメールを送信して、返信されてきたメールのアドレスにアクセスして、登録をいただけるというものです。

やさしい日本語は、すべての漢字に振りがなついていますので、ひらがなしか読めない外国人の方々でも読むことができるようになっています。

また、英語であったり、ベトナム語であったり、そうした言語で防災情報をタイムリーに届けていきたいと考えています。

登録していただけなければ相手に届かないので、国際交流協会などを通じて広報するなど、登録の推進を進めていきたいと考えています。

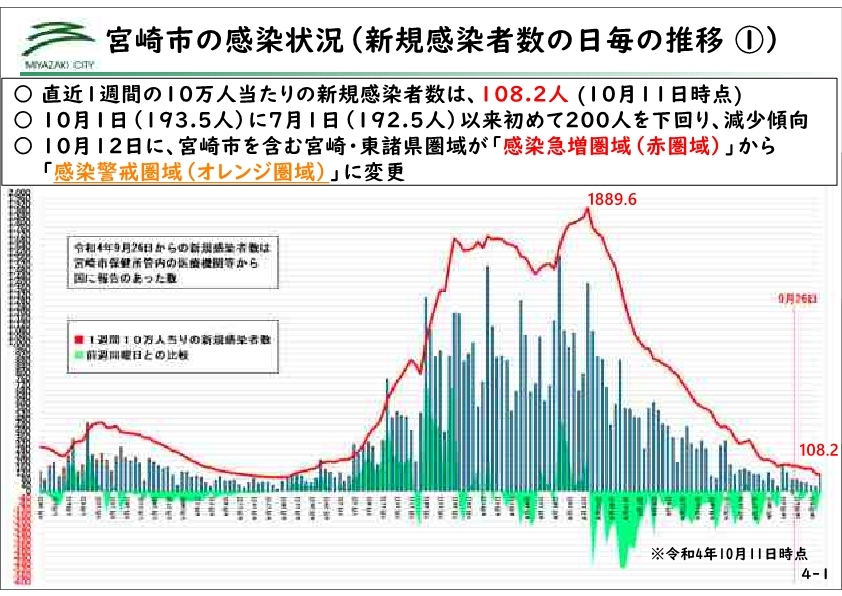

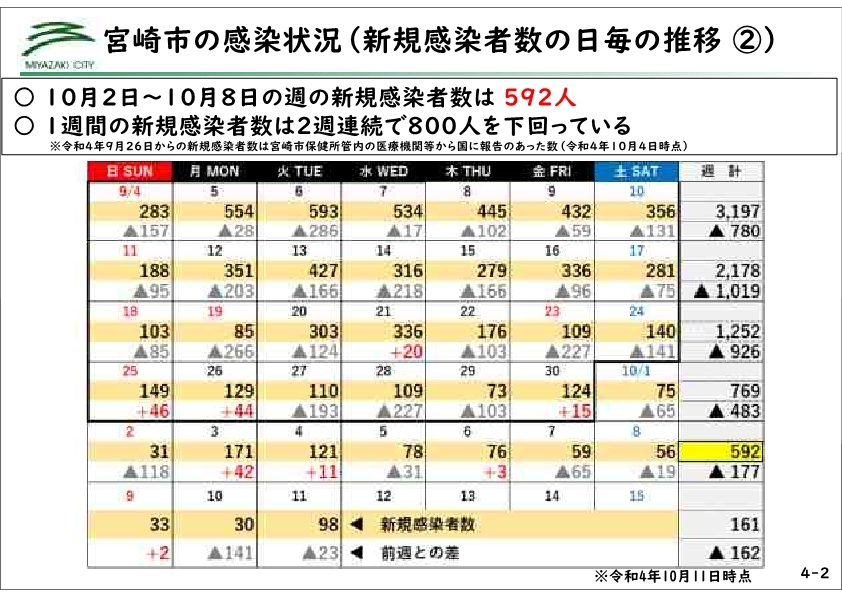

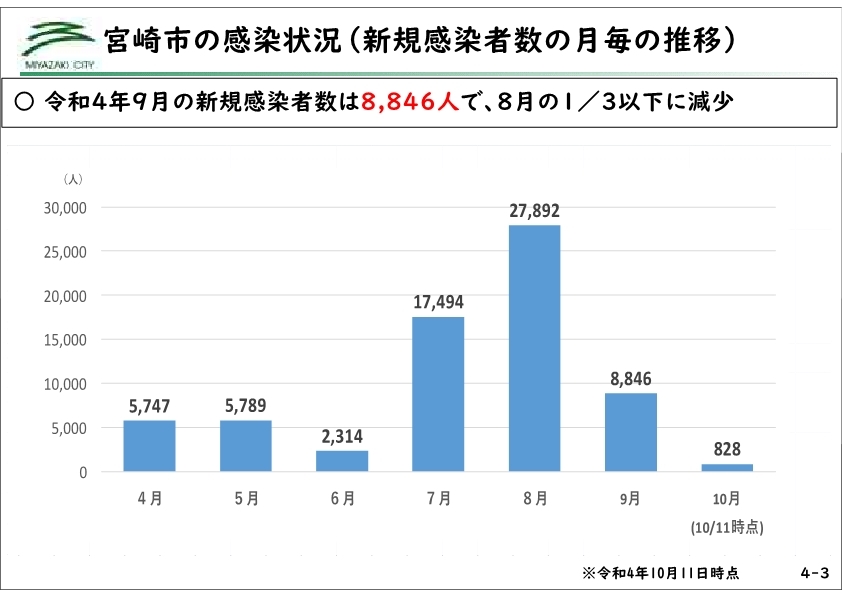

4 新型コロナウイルス感染症について

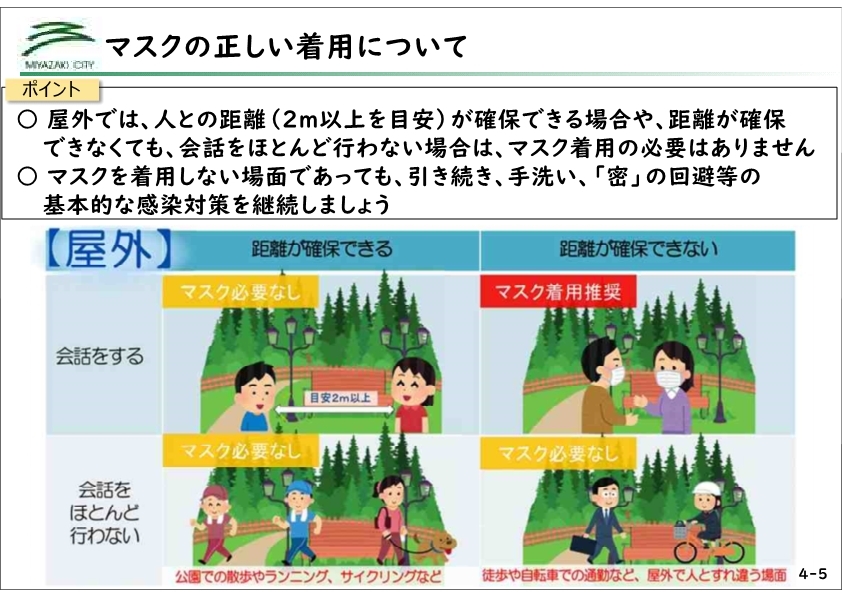

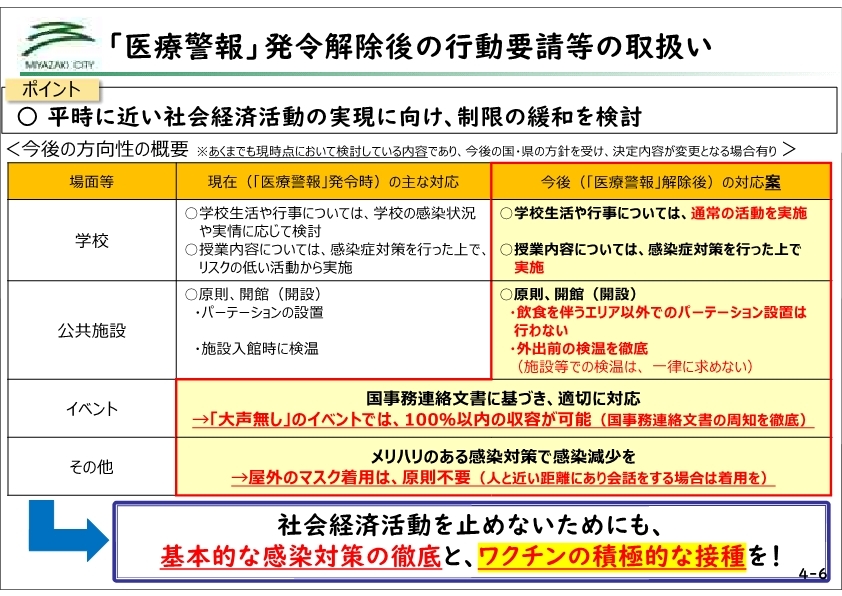

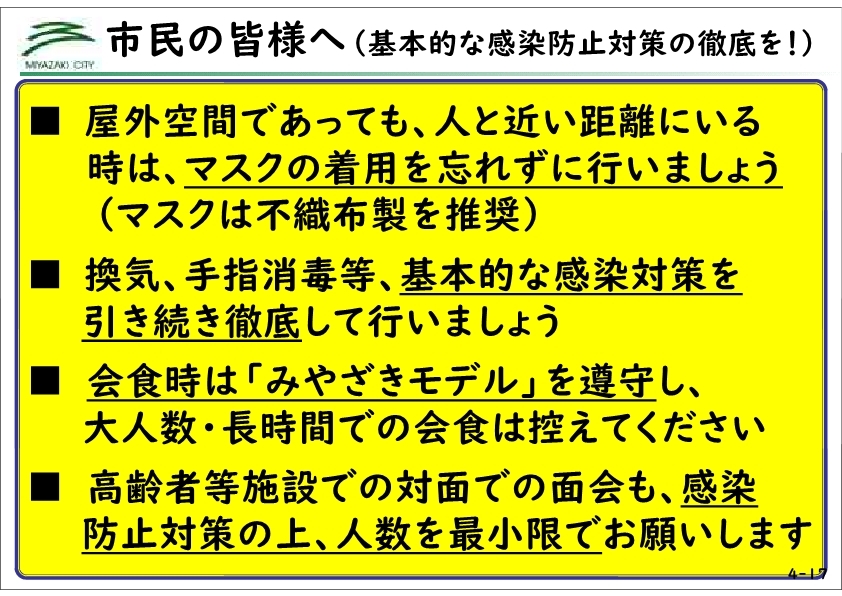

マスクの着用についても、屋外の距離の取れるところであれば外して構わないということを改めて確認をしております。

学校現場については、先日教育長とも話をしましたが、屋外だったり、このルールに則って、マスク着用の運用はしていきたいというところでございますが、一方で、まだ不安があるという方々に関しましては、逆に外すことが強制にならないように、状況を見ながら運用を考えていきたいと思っています。

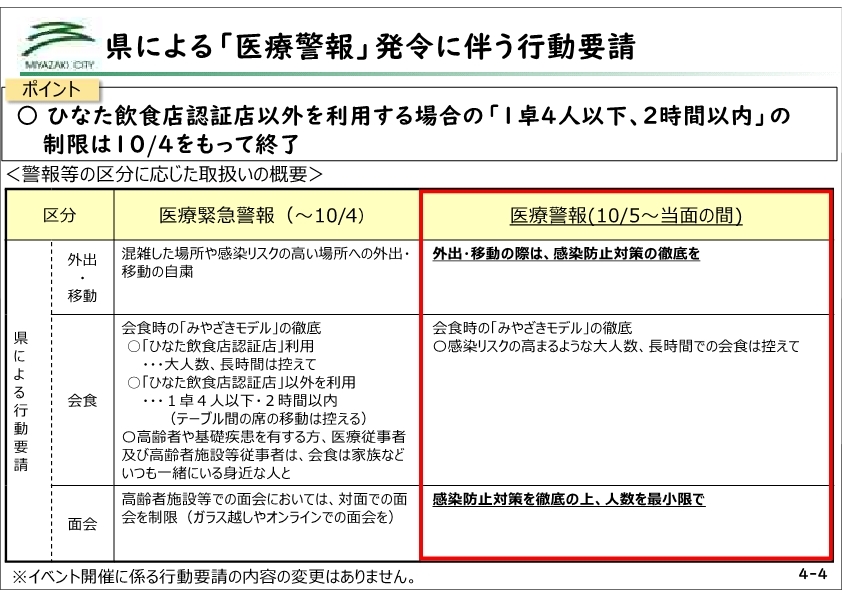

医療警報が現在発令中ですが、病床使用率が安定して15%を下回った場合において、この医療警報の解除も考えられます。

学校行事については、通常の活動をしっかり実施していく。授業内容についても、感染対策を行った上でしっかり実施をしていく。

さらに、市役所をはじめとする公共施設においては、飲食を伴うエリア以外でのパーテーションの設置というものは行いません。

例えば、窓口などに行っても、ビニールシートが下がっていたり、パーテーションがかかっていたりしますが、そうしたものは警報がなしになると、取り外していきます。

それから、検温に関しても、一律の施設等での入口での件は行いません。

それぞれの市民の皆さんが体調管理を行っていただいて、熱発しているときは、自宅にいてセルフケアを行うとか、場合によっては医療機関を受診していただくなどの対応をいただくことが重要であって、一律に施設の入口で体表面の件を行うということは、もう警報レベルが下がった際には、やめていこうと考えています。何より体表面の検温というものがどれほど感染対策に効果があるのかというものは、はっきりとしたものはありません。検温の対応というものも、社会的には少しずつ変わっていくものではないかと考えています。

こうしたイベント等の対応については、現在の医療警報発令時と変わりはありませんが、現状でも、大声を出さないイベント・会議・大会などで、収容数を制限しているものが時々見受けられるんですが、そうしたものに関しては「収容100%までできますよ」ということについて周知を図っていきたいと考えています。

そうした社会経済活動を戻していく条件としてやはり、基本的な感染対策の徹底とワクチンの積極的な推進というものが重要であるということは、改めて強調させていただきたいと考えています。

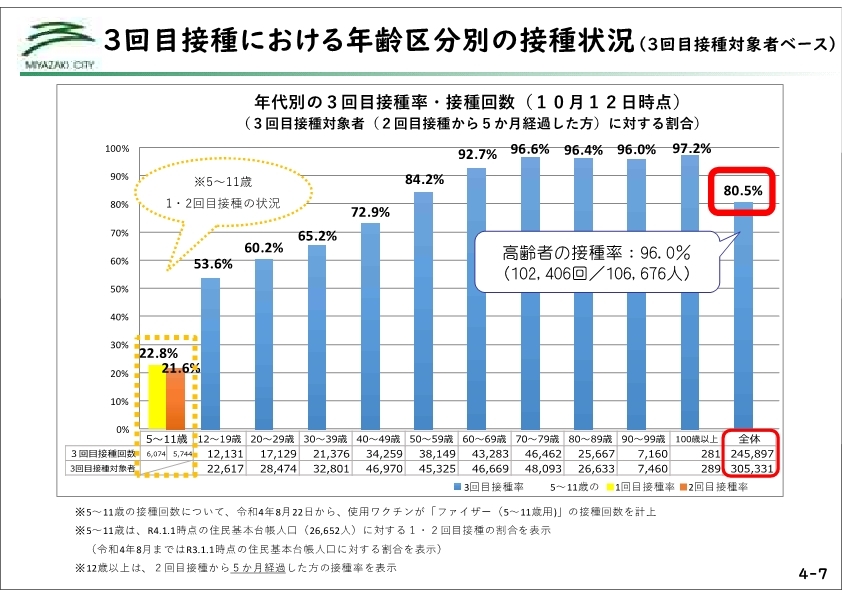

ワクチンですが、9月を小児・若い人たちの接種強化期間と位置付けておりましたが、なかなか思ったように、小児のワクチン接種は進みませんでした。直近で22.8%が1回目接種率の数字です。

全体としては3回目接種率は80%まで進んできましたが、特にやはり若い人たちと小児の接種が進んでいない状況で、ここはかなり私としては課題感を持っております。

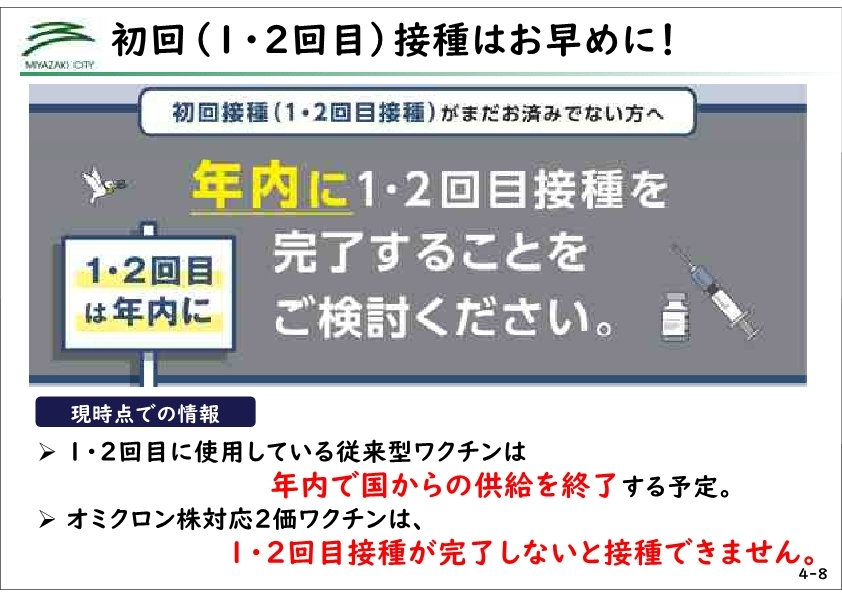

つい先日、国から送られてきたチラシの一部ですが、国も年内に1回目接種、いわゆる初回接種を完了してくださいということを強く言い始めてきています。

1・2回目の接種を完了していなければ、その次のワクチンに進むことができないので、まずはこの初回接種を進めてください。

そして、この初回接種に使用している従来型ワクチンは、現時点では年内で国からの供給が終了する見通しです。

いずれこうなるだろうということで、9月に相当力を入れて、接種を推進させていただきましたが、それでもなお子供たちや若い人たちの接種が進まなかったので、このあたりは今後どうなっていくんだろうなと、やや心配しています。

今後、初回接種が完了していない方々が、もうずっと初回接種をする機会がないのか、それとも年明け新しい形で初回接種の機会が設けられるのか、それは国の判断を待たなければ現時点ではわかりませんが、少なくとも現時点では、初回接種のワクチン供給は年内で終わる見通しが通知されているところです。

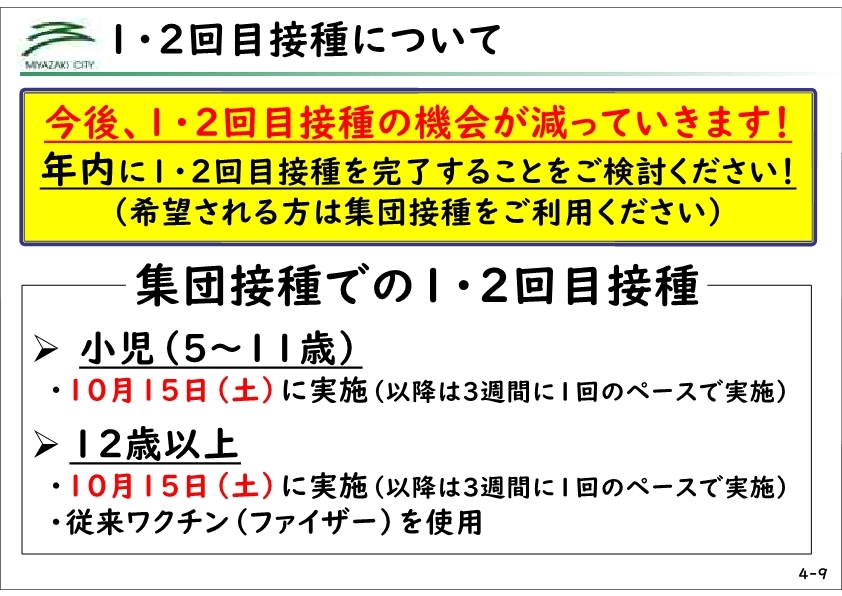

今後1・2回目接種の機会が減ってきますので、ぜひ年内で完了することを検討いただきたいと思います。ただ実際に、9月の強化月間はかなり接種機会を設けさせていただきましたが、10月以降は減ってきます。

10月15日に、集団接種で小児対象のものを設けさせていただきますが、12歳以上に関しましても行います。

その他、個別医療機関では、大人の初回接種機会というものはほぼない状況ですので、接種機会がどんどん減っていくことを見据えながら、改めて市民の皆さんには接種の検討をお願いしていきたいと思っています。

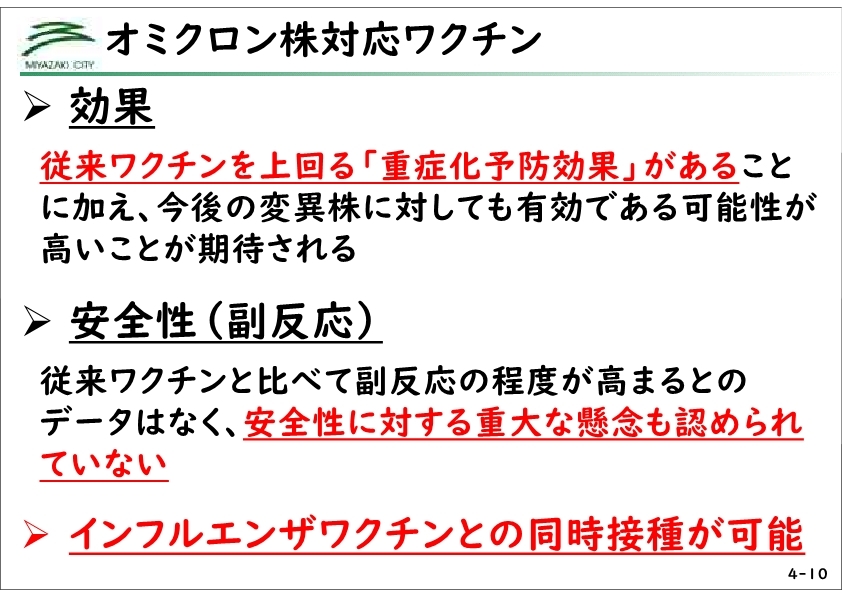

オミクロン株対応ワクチン(2価ワクチン)についての説明です。

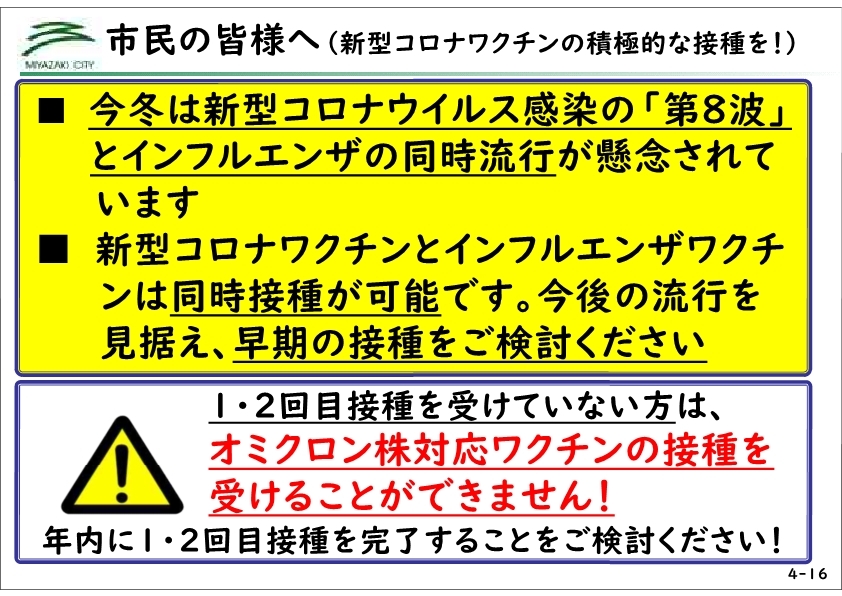

このワクチンに関しては、従来ワクチンを上回る重症化予防効果があり、安全性に対する懸念も認められていないことから、接種をしっかり推進していきたいと考えております。また、インフルエンザワクチンとの同時接種も可能です。

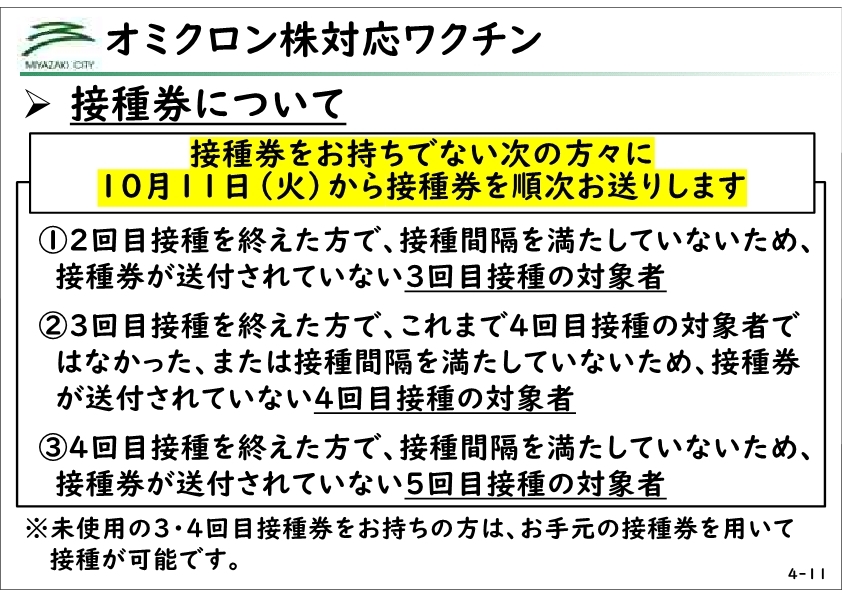

接種券については、今週11日からすでに発送を開始しています。

今後、3・4回目接種の対象者であっても、まだ接種券が送付されていない方々に関しましては随時送っていきますが、今現在、未使用の3・4回目接種券をお持ちの方についても、お手元の接種券を持って、オミクロン対応ワクチンを接種することが可能ですので、ぜひ予約を進めていただければと思います。

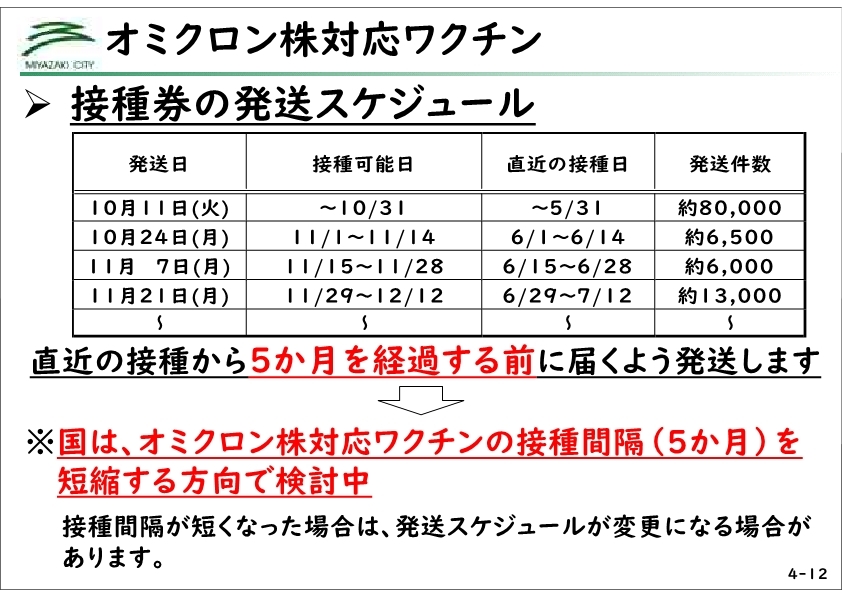

接種券の発送スケジュールについて、10月いっぱいで発送件数8万件を予定しております。その後も順次接種券を発送していきます。

ただし、この接種間隔が5ヶ月というものも、国においては3ヶ月への短縮が検討されているという情報もありますので、今後、短縮した場合は接種券の発送スケジュールも変わっていくと思われます。

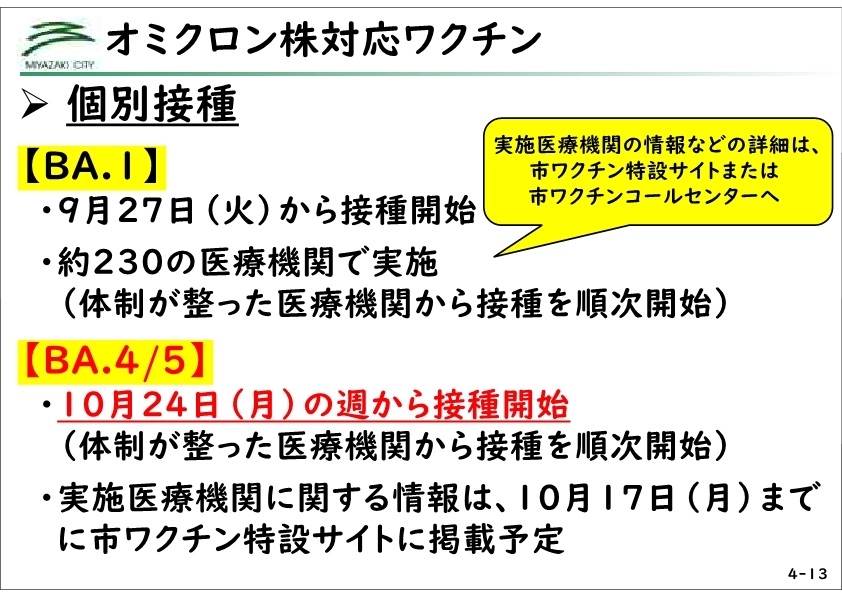

実際の接種体制ですが、個別医療機関での接種についてはすでにBA.1の接種が始まっています。

今後10月24日の週から、個別の医療機関においても、BA.5対応のワクチンが供給され接種が始まっていきます。

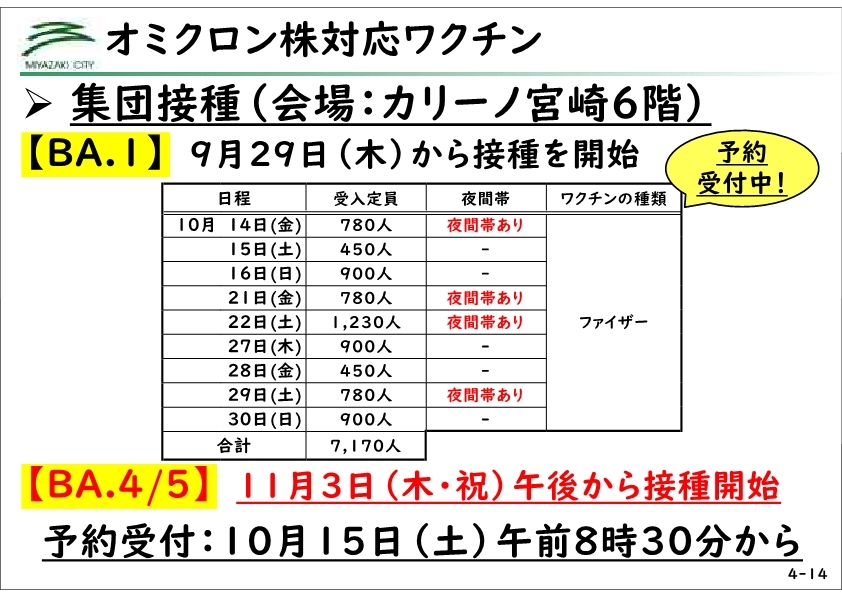

集団接種の状況です。

10月はすでにBA.1対応オミクロンワクチンが集団接種会場で接種されています。予約も受付中です。

またBA.5対応ワクチンは、11月3日以降の集団接種から対応する予定です。

オミクロン対応ワクチンはBA.1とBA.5の2種類がありますが、いずれのワクチンにおいても、国においては接種ができる早期のタイミングで、接種を早期に進めてくださいということですので、今すぐBA.1対応ワクチンを打ってる方であれば、すぐに打っていただければと思っております。

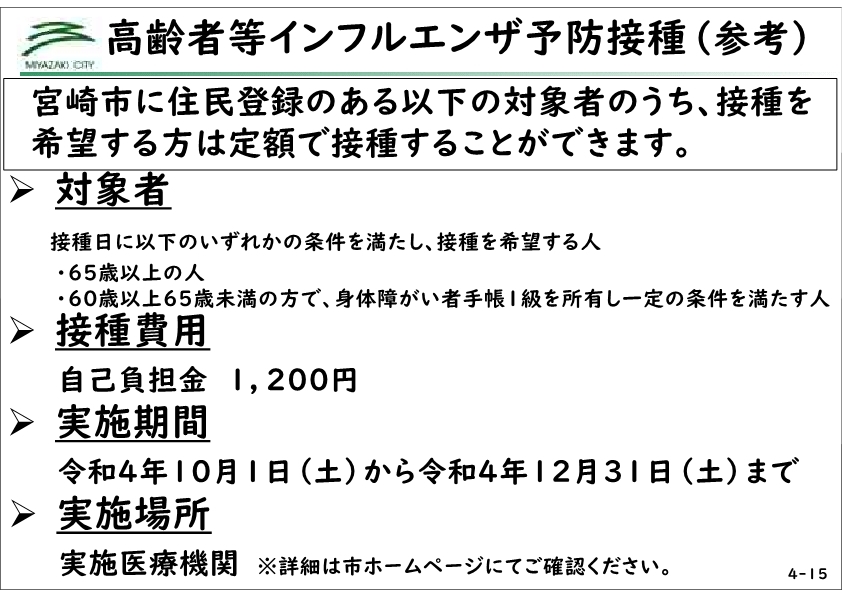

今年も高齢者のインフルエンザ予防接種については、市の補助におきまして自己負担1200円で受けることができます。

オミクロン株とインフルエンザの流行が懸念されておりますので、インフルエンザの予防接種もしっかり接種をしていただければと思っています。