食品ロスとは

全国の食品ロス発生量

宮崎市の食品ロス発生量(家庭系)

家庭系食品ロスの発生原因

「食品ロス削減」の取り組み

食品ロスを削減には、市民、事業者、行政の各主体が食品ロスを意識して行動することが重要です。

いくつかの有効な方法を紹介します。

3きり運動

使いきり、食べきり、水きり、3つのきりで、食品ロスやごみを減らしましょう。

買い物時の工夫

冷蔵庫にまだあるのに買ってしまう、買いすぎて使い切れないといったことがないよう、買い物の際は、事前確認や買い方の工夫を行いましょう。

手前どり

「手前どり」とは、食品を購入する際に、商品棚の手前にある、賞味期限・消費期限が近い商品を選ぶ購買行動のことです。購入者の行動により、店舗における食品の廃棄を抑制し、食品ロスを減らす効果が期待できます。

見切り販売・量の調整

「見切り販売(賞味期限や消費期限が近づいた商品や、売れ残った商品を、定価よりも低い価格で販売すること)」や「量の調整(飲食店のメニューやスーパーの総菜等で、お客が食事量の調整・選択ができるように、小盛や小分けの商品提供を行うこと)」を行うお店も増えてきています。

ばら売り・量り売り

「ばら売り(商品をまとめてではなく、個別に1つずつ販売する方法のこと)」や「量り売り(商品を一定の重さや量に応じて販売する方法のこと)」を行うお店も増えてきています。

食品ロス削減レシピ

消費者庁が、ホームページで「食品ロス削減のレシピ」を紹介しています。捨てている食材、使い切れない食材も、ひと工夫でおいしく消費することができます。

消費者庁の食品ロス削減レシピのホームページはこちら

賞味期限・消費期限の違いの理解

賞味期限と消費期限。普段目にする2つの表示も、違いがあります。賞味期限は、期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではないので、正しく理解しながら食品を消費しましょう。

コンポスト・生ごみ処理機

宮崎市ではコンポストと電動生ごみ処理機の、購入費の補助を行っています。ホームページはこちら

廃食用油の再利用

家庭(※)、事業所、学校(給食)から出る使用済み天ぷら油をリサイクルし、車や重機等の軽油代替燃料として使用しています。

※家庭から出る廃食用油に限り行政機関で回収を行っています。回収拠点はこちらから確認できます。

学校給食の残菜リサイクル

学校給食で排出される残菜について、堆肥化・飼料化による資源化を行っています。

フードドライブによる食品寄付

家庭で余っている食品を集めて、福祉施設や子ども食堂などへ寄付する活動です。市内でも、店舗や市庁舎、イベントなどで開催しています。

集めた食品の寄付先→こちら

フードドライブの資機材の貸出・フードドライブの実施マニュアル(宮崎県)→ホームページはこちら

災害備蓄品のローリングストック

「蓄える→食べる→補充する」ことを繰り返しながら常に一定量の食品を備蓄する方法をローリングストックといいます。この方法であれば、備蓄品の「賞味期限切れでの廃棄」という食品ロスを防ぐことができます。

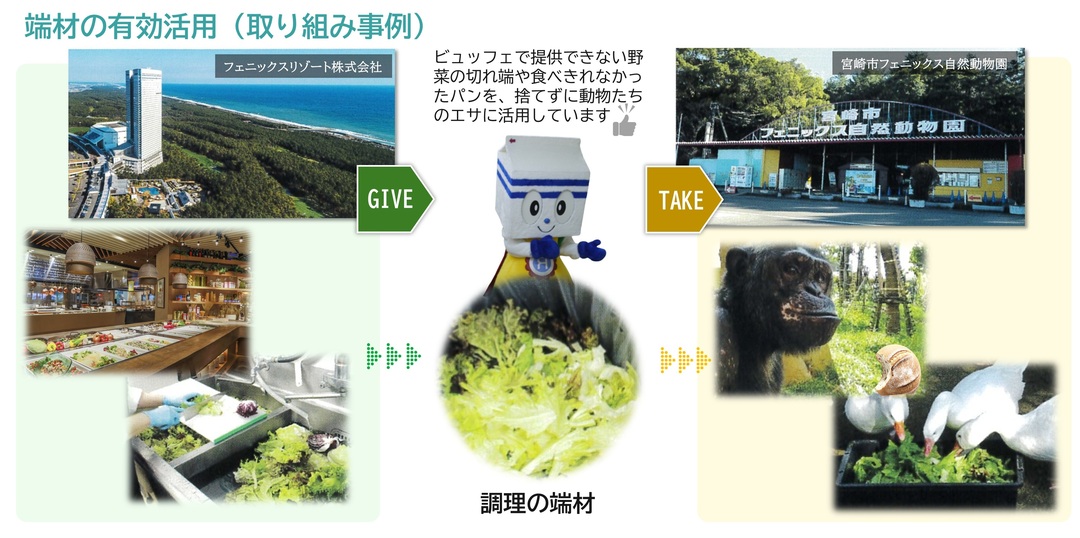

端材・型崩れ品・規格外品の有効活用

「端材(余り部分)」「型崩れ品(外観の形状が崩れて正規品として販売できないもの)」「規格外品(大きさ、形、色、キズなどの見た目に関する市場の規格を満たさない農産物)」について、捨てずに別の目的で活用したり、手を加えて新しい製品に生まれ変わらせるなどの活用が有効です。

商慣習の見直し

食品業界における昔からの商習慣について、見直しの動きも見られます。

30・10運動(サンマル・イチマル運動)

宴会時の食べ残しによる食品ロスを削減するための取組で、宴会の際に【乾杯後の30分】と【お開き前の10分間】は、料理を楽しむ時間とする運動です。

みやざき食べきり宣言プロジェクト(宮崎県)

家庭や外食時の食べきりを推進するため、食品ロス削減の取組に協力可能なお店を「食べきり協力店」として登録しホームページで公表しています。県のホームページはこちら

食品ロスに関する教育(社会科副読本)

児童に食品ロスに関する「環境教育(小学3・4年生社会科副読本)」を実施し、食品ロスが及ぼす影響や食品ロスを出さない生活習慣の学習、もったいない意識の醸成等に令和7年度より取り組んでいます。

出前講座

食品ロスについて詳しく学びたい団体・グループに対し、市の職員が出向いて講座を実施しています。

出前講座のホームページはこちら

「食品ロス削減」への協力をお願いします

市民、事業者、行政が、それぞれできることに取り組むことで、宮崎市の食品ロスを大きく削減することが可能です。地球環境への負荷や市の財政負担も軽減できるアクション「食品ロス削減」に、協力をお願いいたします。

本HPで使用している画像の一部は、生成AIで作成したものを使用しています。