概要

「幼児教育・保育の無償化」は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育て家庭の経済的負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。

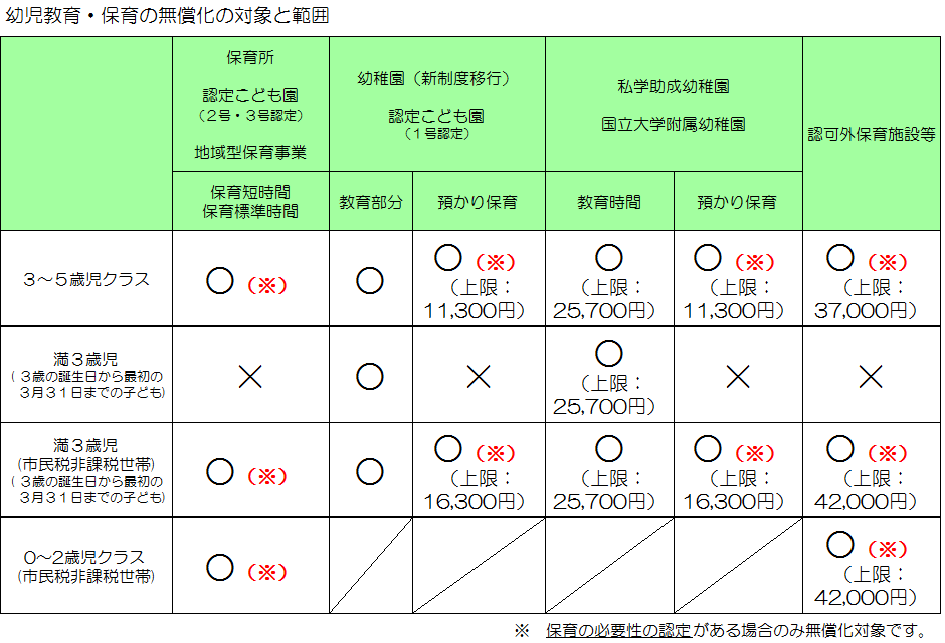

また、3歳児から5歳児クラスの子どもたち(一部条件あり)や、市民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスの子どもたちについて、幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料を無償化するとともに、私学助成幼稚園等や認可外保育施設等の利用料についても、上限額まで無償化する制度です。

開始時期

令和元年10月1日

幼児教育・保育の無償化に関する案内チラシ

[No.1] 無償化の概要(市民向け) (PDF 343KB)

[No.2]幼稚園(私学助成幼稚園・国立大学附属幼稚園)利用者向け (PDF 341KB)

[No.3]幼稚園(新制度移行の幼稚園)利用者向け (PDF 333KB)

[No.4]保育所・地域型保育事業利用者向け (PDF 234KB)

[No.6]認可外保育施設等利用者向け.pdf (PDF 671KB)

[No.7]食材費の取扱い変更(2号認定の保護者向け) (PDF 168KB)

[No.8]副食費免除(保育所・幼稚園[新制度移行の幼稚園]・認定こども園利用者向け) (PDF 406KB)

[No.9]副食費補足給付(私学助成幼稚園・国立大学附属幼稚園利用者向け) (PDF 256KB)

[No.10]償還払い給付方法(認可外保育施設等利用者向け) (PDF 145KB)

対象者・対象範囲

(1)保育所・認定こども園[2号・3号認定]・地域型保育事業[小規模保育事業等]

・3歳児クラス(※)から5歳児クラスの子どもの保育料を無償化

※)3歳児クラス・・・4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス(年少クラス)

・0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの保育料を無償化

・[年収360万円未満相当世帯]と[第3子以降(※)]の子どもについては、副食費分(おかず代やおやつ代)を免除

※)第3子以降・・・小学校就学前までの最年長の子どもを第1子としてカウントします。

≪無償化のための手続き≫

・無償化の対象となるためには、市から[保育の必要性の認定](子どものための教育・保育給付認定)を受ける必要があります。また、認可保育施設等の利用を希望される場合には、市への申請が必要です。詳しくは下記ページをご覧ください。

・現在利用している方については、新たな手続きは必要ありません。

≪対象外の費用≫

・入園料、施設充実費などの特定負担額

・実費として負担する費用(通園送迎費、食材料費(※)、行事費など)

※)保育所や認定こども園を利用する3歳児クラス以降の2号認定子どもの副食費については、これまで保育料の一部として組み込まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。

・延長保育の利用料

(2)幼稚園[新制度移行の幼稚園]・認定こども園[1号認定]

・満3歳から5歳児クラスの子どもの保育料を無償化

・[年収360万円未満相当世帯]と[第3子以降(※)]の子どもについては、副食費分(おかず代やおやつ代)を免除

※)第3子以降・・・小学校3年生までの最年長の子どもを第1子としてカウントします。

≪無償化のための手続き≫

・保育料の無償化については、特にお手続きは必要ありません。

・預かり保育が無償化の対象となるためには、市から[保育の必要性の認定](子育てのための施設等利用給付認定)を受ける必要があります。

≪対象外の費用≫

・入園料、入園事務手数料、施設充実費などの特定負担額

・実費として負担する費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)

≪宮崎市内の新制度移行の幼稚園≫

・認可施設の幼稚園のうち、下記(3)幼稚園[私学助成幼稚園・国立大学附属幼稚園]以外の幼稚園

(3)幼稚園[私学助成幼稚園・国立大学附属幼稚園]

・満3歳から5歳児クラスの子どもの保育料を無償化

・私学助成幼稚園の保育料について、無償化月額上限額は25,700円です。

・国立大学附属幼稚園の保育料について、無償化月額上限額は8,700円です。

・入園料についても、一部無償化の対象(※)となる場合があります。

※)詳細は各幼稚園に直接ご確認ください。

・就園奨励補助金は無償化開始に伴い終了します。

・[年収360万円未満相当世帯]と[第3子以降(※1)]の子どもについては、副食費分(おかず代やおやつ代)を市から給付(※2)

※1)第3子以降・・・小学校3年生までの最年長の子どもを第1子としてカウントします。

※2)給付額は、最大月額4,500円の範囲で、保護者が実際に幼稚園に支払う副食費の金額までです。

なお、市外の幼稚園[私学助成幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部]を利用した場合には、

償還払い方式にて、保育料を保護者に給付します。詳細は、[償還払い給付](認可外保育施設等・市外の幼稚園等利用者向け)をご確認ください。

≪無償化のための手続き≫

・利用される方については、市に認定(子育てのための施設等利用給付認定)の申請を行う必要があります。

※)認定の申請については、利用する施設もしくは下記ページにてご確認ください。

≪対象外の費用≫

・実費として負担する費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)

≪宮崎市内の私学助成幼稚園及び国立大学附属幼稚園≫

・宮崎大学教育学部附属幼稚園

(4)幼稚園や認定こども園[1号認定]の預かり保育

・3歳児クラス(※)から5歳児クラスの子どものうち、市から[保育の必要性の認定](子育てのための施設等利用給付認定)を受けた場合は、預かり保育の利用料を月額上限11,300円まで無償化

※)3歳児クラス・・・4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス(年少クラス)

・満3歳から最初の3月31日までの子どものうち、市民税非課税世帯の子どもで、市から[保育の必要性の認定](子育てのための施設等利用給付認定)を受けた場合は、預かり保育の利用料を月額上限16,300円まで無償化

・利用する幼稚園や認定こども園が、預かり保育を実施していない、または実施していても一定の基準(平日の開所時間が8時間もしくは年間の開所日数が200日)を満たしていない場合は、幼稚園等と下記(5)認可外保育施設等を併用して利用した際の利用料も無償化の対象とし、預かり保育の無償化月額上限額まで無償化

・預かり保育の月額上限の金額のうち、無償化の対象となるのは、[日額単価(450円)×利用日数]と[実際に施設に支払う額]を比較して、低い方の金額まで

なお、市外の施設で預かり保育事業を利用した場合には、償還払い方式にて、預かり保育料を保護者に給付します。

詳細は、[償還払い給付](認可外保育施設等・市外の幼稚園等利用者向け)をご確認ください。

≪無償化のための手続き≫

・無償化の対象となるためには、市から[保育の必要性の認定](子育てのための施設等利用給付認定)を受ける必要があります。

≪対象外の費用≫

・実費として負担する費用(預かり保育時間内で提供されるおやつ代など)

(5)認可外保育施設・市外の幼稚園等

・3歳児クラス(※)から5歳児クラスの子どものうち、保育所・幼稚園などの認可施設や企業主導型保育事業を利用しておらず、市から[保育の必要性の認定](子育てのための施設等利用給付認定)を受けた場合は、認可外保育施設等の利用料を月額上限37,000円まで無償化

※)3歳児クラス・・・4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス(年少クラス)

・0歳児クラスから2歳児クラスの子どものうち、市民税非課税世帯の子どもで、保育所・幼稚園などの認可施設や企業主導型保育事業を利用しておらず、市から[保育の必要性の認定](子育てのための施設等利用給付認定)を受けた場合は、認可外保育施設等の利用料を月額上限42,000円まで無償化

・下記≪対象となる施設・事業≫内の利用は、各施設・事業の併用や利用日数・利用時間に関係なく、月額上限まで無償化

≪無償化のための手続き≫

・無償化の対象となるためには、市から[保育の必要性の認定](子育てのための施設等利用給付認定)を受ける必要があります。

≪対象外の費用≫

・実費として負担する費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)

≪対象となる施設・事業≫

・ 認可外保育施設

・ 一時預かり保育事業

・病児保育事業

・ファミリー・サポート・センター事業

≪利用料の給付方法(償還払い給付)≫

上記≪対象となる施設・事業≫の利用料の利用者への給付方法は、[償還払い給付]となります。

(6)企業主導型保育事業

・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの標準的な利用料を無償化

・市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの標準的な利用料を無償化

※詳細は利用する施設にご確認ください。

(7)障がい児発達支援等

・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料を無償化

・幼稚園・保育所・認定こども園等と併用して利用する場合も無償化

≪対象となる支援等≫

・児童発達支援

・ 医療型児童発達支援

・ 居宅訪問型児童発達支援

・ 保育所等訪問支援を行う事業

・ 福祉型障害児入所施設

・ 医療型障害児入所施設

幼児教育・保育の無償化の対象イメージ

[保育の必要性の認定]の要件

[保育の必要性の認定]を受けるためには、保護者毎に、以下のいずれかの要件に該当することが必要です。

・就労・就学(月60時間以上)

・産前産後期間(産前6週[多胎児出産14週]が属する月から産後8週が属する月まで)

・保護者の疾病・障がい

・同居の親族の常時介護・看護

・災害復旧

・求職活動・開業準備(90日以内)

・虐待やDVのおそれがある場合

・育児休業取得時に、上の子どもが既に保育施設等を利用しており、継続利用を希望している場合(原則、下の子どもが1歳を迎える月の月末まで)

[保育の必要性の認定]の申請

無償化の対象となるために、新たに[保育の必要性の認定]を受ける必要がある場合は、必ず事前に、市に[保育の必要性の認定]の申請を行い、市から認定を受けなければなりません。

なお、市から[保育の必要性の認定]を受けていない状態で、[保育の必要性の認定]が必要な施設・事業を利用した場合は、無償化の対象となりませんので、必ず事前に手続きを行ってください。

手続きの詳細は、下記ページをご確認ください。

[償還払い給付](認可外保育施設等・市外の幼稚園等利用者向け)

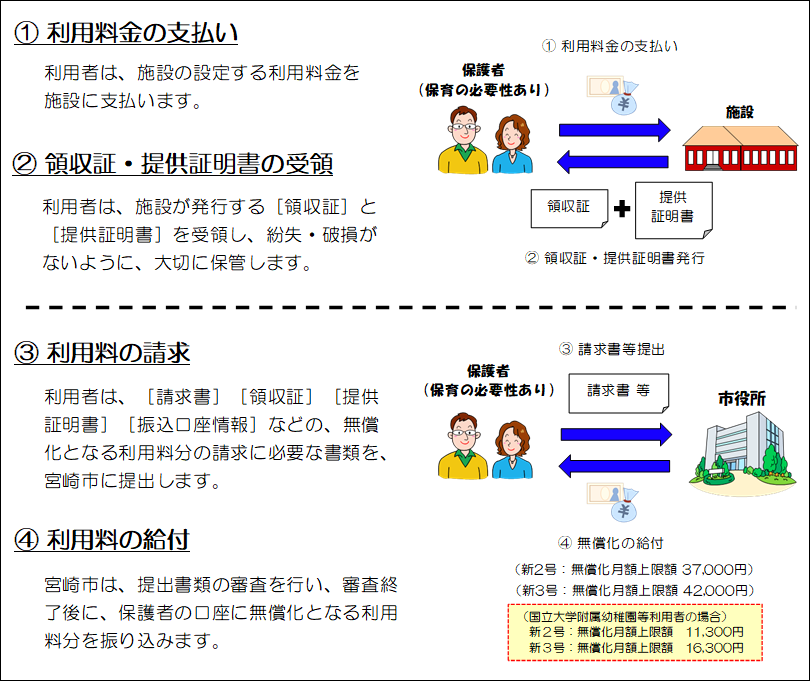

(1)[償還払い給付]の概要

・市から[新2号認定]や[新3号認定]を取得された方が以下の施設及び事業を利用した場合には、各認定毎の無償化月額上限額まで利用料が無償化となります。

≪対象となる施設及び事業≫

〇認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

〇市外の私立幼稚園(新制度移行園除く)・国立大学附属幼稚園・特別支援学校幼稚部

〇市外の幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業

・[償還払い給付]では、利用者は一度施設に利用料を支払った後、市に償還払い給付の請求を行うことで、無償化該当の利用料分が利用者の口座に振り込まれる流れとなります。

(2)[償還払い給付]の請求の流れ

(3)提出書類・提出方法

・詳細は、【要領】施設等利用費の償還払い請求方法 (PDF 162KB)をご覧ください。

以下より、必要書類をダウンロードしてご使用ください。

≪請求様式等≫

【A】施設等利用費請求書(様式第1号) (XLS 69.5KB)

【A】施設等利用費請求書(様式第1号) (PDF 226KB)

【B】施設等利用費請求書(様式第2号) (XLS 83.5KB)

【B】施設等利用費請求書(様式第2号)(PDF 295KB)

【C】提出書類貼り付け台紙(キャッシュカードまたは通帳の写し).xls (XLS 33KB)

【D】(記入例と注釈)【様式】施設等利用費請求書(様式第1号) (PDF 379KB)

(4)オンライン請求について

・宮崎市スマート申請を使用することで、お手持ちのスマートフォンやパソコンから、いつでもお手続きが可能です。

オンラインでの請求をご希望の場合は、以下よりお手続きください。

〇認可外保育施設等の利用料の請求:https://lgpos.task-asp.net/cu/452017/ea/residents/procedures/apply/c319b737-b4f5-4639-aa39-99292c6e4a97/start

〇市外の幼稚園等の利用料の請求:https://lgpos.task-asp.net/cu/452017/ea/residents/procedures/apply/a9718da5-221f-4097-93a9-b67028a31d08/start

〇市外の預かり保育事業の利用料の請求:https://lgpos.task-asp.net/cu/452017/ea/residents/procedures/apply/f3bd2887-fad2-49f2-9770-dc3ab7b3ed33/start

※手続きには、マイナンバーカード及び「TKC TASKポータル」アプリのダウンロードが必要になります。

内閣府 子ども・子育て本部

内閣府子ども・子育て本部ホームページは下のバナーから確認できます。