高額療養費とは

高額療養費制度は、1か月間にかかった医療費の自己負担額が、一定の上限額(自己負担限度額)を超えた場合、その超過分を「高額療養費」として支給する制度です。

この制度により、医療費の負担を軽減することができます。

申請手続きが不要になります!

令和7年1月以降、高額療養費の支給申請手続きが簡素化され、一度口座登録するとそれ以降は申請手続き不要で指定口座に入金されるようになります。

詳細は下記ページをご覧ください。

高額療養費の申請方法

高額療養費に該当する場合は、最短で診療月の約3カ月後の月末に、国民健康保険高額療養費支給申請書を発送いたします。

国民健康保険税の滞納がなければ、市役所の窓口申請ではなく、郵送による申請が可能です。届いた申請書に必要事項を記載し、同封の返信用封筒に切手を貼ってご返送下さい。

※令和5年6月以前に送付してある申請書についても、現在は領収書の確認不要です。また郵送での申請も可能になります。

申請時に必要なもの

窓口申請

- マイナンバーカードもしくは資格確認書又は資格情報のお知らせ

- 国民健康保険高額療養費支給申請書 ※診療月の約3カ月後の月末に国保年金課より郵送します。

- 世帯主名義の振込口座の情報がわかる通帳等

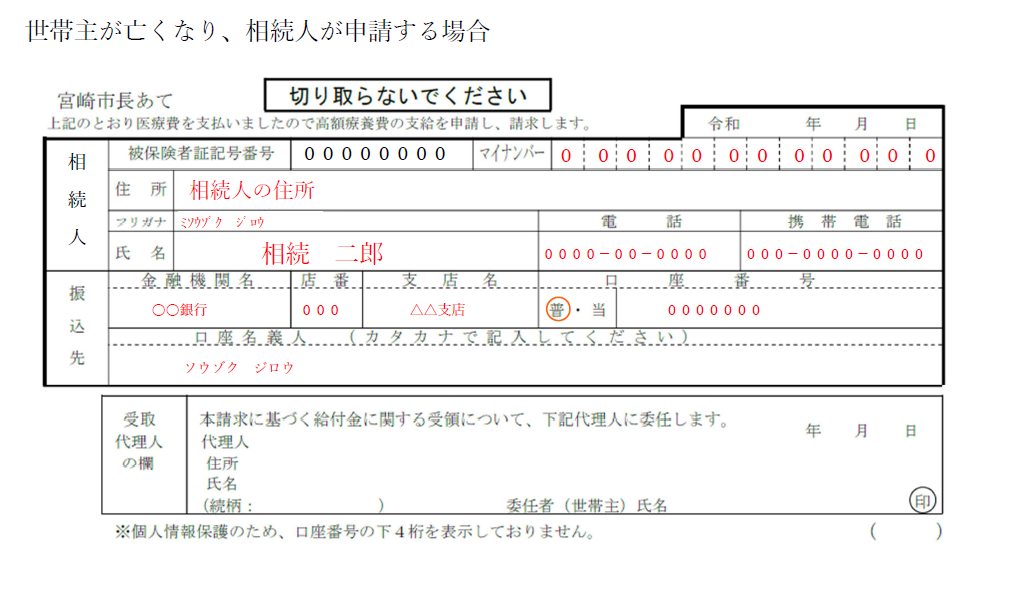

※世帯主が亡くなった場合は、★権利継承届及び誓約書 (PDF 50.1KB)と故人との血縁関係のわかる書類(戸籍謄本等の写し)が必要になる場合があります。詳しくは国保年金課までお問い合わせください。

郵送申請

- 国民健康保険高額療養費支給申請書 ※最短で診療月の約3カ月後の月末に国保年金課より郵送します。

※世帯主が亡くなった場合は、★権利継承届及び誓約書 (PDF 50.1KB)と故人との血縁関係のわかる書類(戸籍謄本等の写し)が必要になる場合があります。詳しくは国保年金課までお問い合わせください。

〈注意事項〉

- 原則、申請書内の処理月の翌月1日から2年間を過ぎると支給されません。

- 国民健康保険税に滞納があるときは、国民健康保険税に充当していただく場合があります。

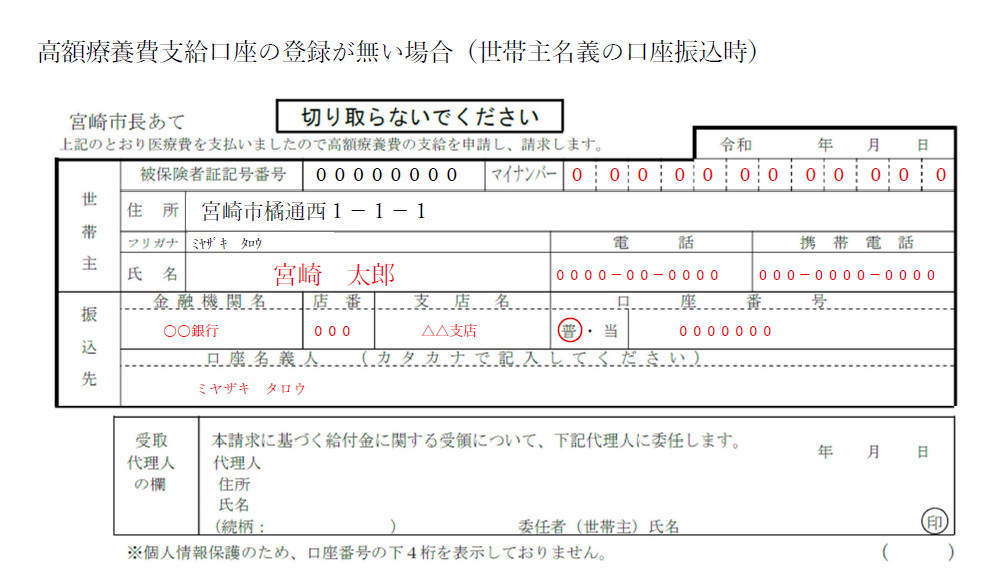

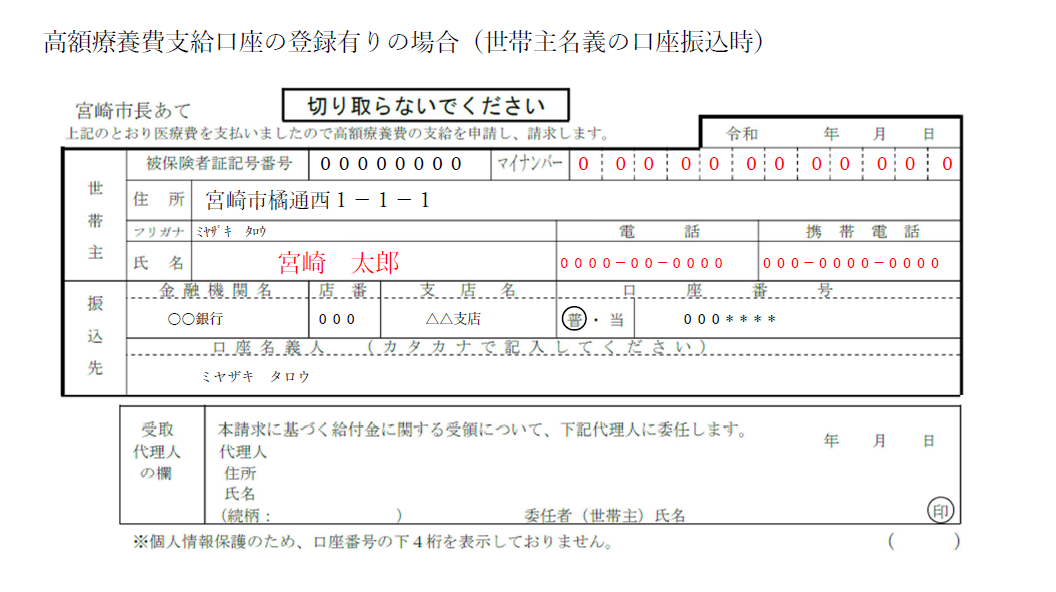

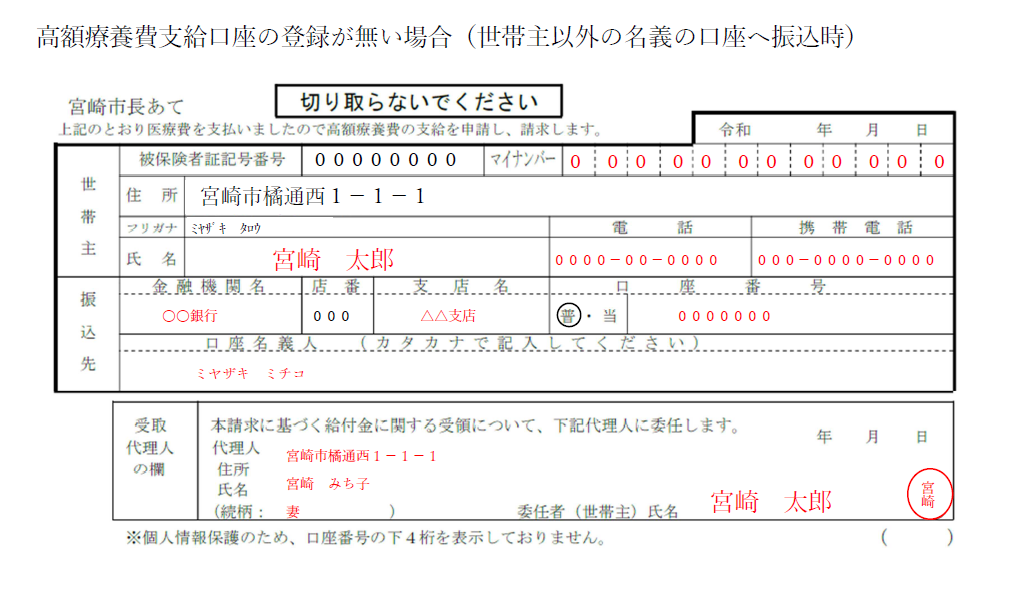

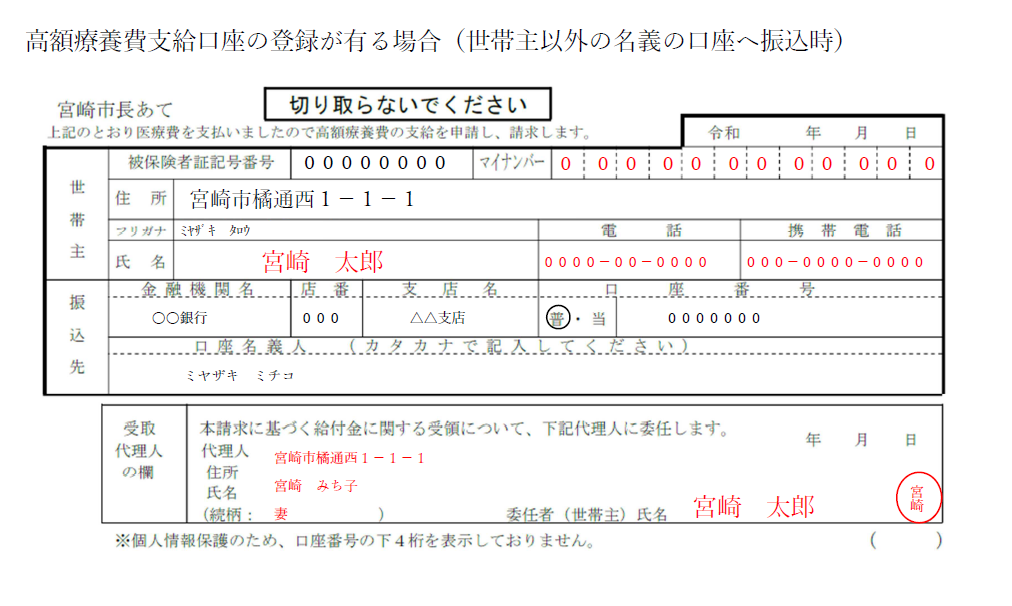

申請書の記入例

下記記入例を参考にご記入ください。ご記入いただく部分は赤字で表示している部分です。

一部負担金の計算方法

医療費の自己負担額は、以下のルールに基づいて計算されます。

- 暦月ごとに計算

1か月間(毎月1日から月末まで)の受診分を1か月単位で計算します。

※月をまたいで入院した場合、各暦月ごとに自己負担限度額までの支払いが必要になります。 - 病院・診療所ごとに計算

医療費は、受診した病院や診療所ごとに計算されます。 - 院外処方の薬剤費

院外処方で受け取る薬剤費は、処方箋を出した病院・診療所での一部負担金に合算されます。 - 入院と外来は別計算

同じ病院や診療所でも、入院と外来(通院)の医療費は別々に計算されます。 - 歯科は別計算

1つの病院や診療所に医科(内科や外科など)と歯科がある場合、歯科は別に計算されます。

<注意事項>

- 70歳未満の方は上記1~5の条件をもとに計算した1医療機関あたりの自己負担額が21,000円以上になった場合のみ他の医療機関の医療費と合計することが可能です。詳細は下記計算方法等をご参照ください。

- 入院時の食費や居住費は、高額療養費の対象外です。

- 個室代(差額ベッド代)や、保険診療の対象外となる費用は計算に含まれません。

70歳未満の人の計算方法と自己負担限度額

計算方法(70歳未満の方)

計算例1(自己負担限度額の所得区分がエの場合)自己負担限度額:57,600円

・自己負担額合計:63,000円

・自己負担限度額:57,600円

・高額療養費計算:63,000円-57,600円=5,400円

・高額療養費支給額:5,400円

※外来受診時に処方箋が出た場合、薬局の自己負担額は病院自己負担額と合算することができます。

計算例2(自己負担限度額の所得区分がエの場合)自己負担限度額:57,600円

・自己負担額合計:63,000円

・自己負担限度額:57,600円

・高額療養費計算:50,000円-57,600円=0円

・高額療養費支給額:0円

※70歳未満の人は、1つの医療機関の自己負担額が21,000円を超えているものだけが高額療養費の計算対象となるため、例2の場合、高額療養費の支給はありません。

自己負担限度額(70歳未満の方)

| 所得区分 | 所得要件 | 限度額 | ||

|---|---|---|---|---|

| 上位所得者 | 基礎控除後の所得 901万円超 |

ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (【多数該当】:140,100円) |

|

| 基礎控除後の所得 600万円~901万円以下 |

イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (【多数該当】:93,000円) |

||

| 一般 | 基礎控除後の所得 210万円~600万円以下 |

ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (【多数該当】:44,400円) |

|

| 基礎控除後の所得 210万円以下 |

エ | 57,600円 (【多数該当】:44,400円) |

||

| 住民税非課税 | オ | 35,400円 (【多数該当】:24,600円) |

||

<注意事項>

- 世帯の中に所得が不明(未申告)の方がいる場合、その方は「区分ア」として取り扱われます。この場合、正確な所得区分を判定することができなくなるため、該当する方は早めに申告してください。なお、所得がない方や収入が非課税年金(障がい年金等)のみの方も申告が必要です。

- 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、その金額を合算して計算します。合算額が表に記載された自己負担限度額を超えた場合、その超過分が高額療養費として支給されます。ただし、合算の対象となるのは、国民健康保険被保険者の受診分のみです。

70歳以上75歳未満の人の計算方法と自己負担限度額

計算方法(70歳以上75歳未満の方)

計算例1(自己負担限度額の所得区分が一般の場合)自己負担限度額(入院有):57,600円

・自己負担額合計:63,000円

・自己負担限度額:57,600円

・高額療養費計算:63,000円-57,600円=5,400円

・高額療養費支給額:5,400円

70歳以上の人は、個⼈単位で外来の限度額を適⽤後、外来と⼊院を合わせた世帯単位の⾃⼰負担限度額を適⽤します。

自己負担限度額(70歳以上75歳未満の方)

| 所得区分 | 外来 (個人単位) |

外来+入院 (世帯単位) |

||

|---|---|---|---|---|

| 住民税 課税世帯 |

現役並み3(※1) 年収約1160万円~ 課税所得690万円以上 |

無し | 252,600円+(医療費-842,000)×1% (【多数該当】:140,100円) |

|

| 現役並み2(※1) 年収約770万円~約1160万円 課税所得380万円以上 |

167,400円+(医療費-558,000)×1% (【多数該当】:93,000円) |

|||

| 現役並み1(※1) 年収約370万円~約770万円 課税所得145万円以上 |

80,100円+(医療費-267,000)×1% (【多数該当】:44,400円) |

|||

| 一般 | 18,000円 (年間144,000円上限) |

57,600円 (【多数該当】:44,400円) |

||

| 住民税 非課税世帯 (※2) |

低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |

| 低所得者1 | 15,000円 | |||

※1 現役並み所得者とは、同⼀世帯に住⺠税課税所得145万円以上の所得がある70歳から75歳未満の国保被保険者がいる⼈で⾃⼰負担割合は3割です。

※2 住民税非課税世帯のうち、各種収入から必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯は「低所得者1」、それ以外は「低所得者2」となります。

多数該当

同じ世帯で、過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目から表中の【多数該当】の自己負担限度額が適用されます。

ただし、70歳以上の方が外来のみ(個人ごと)の限度額を超えた回数は計算に含みません。

世帯の継続性

県内の他市町村からの転入や世帯分離や合併の際に、多数該当や長期入院(非課税世帯の方で90日以上の入院)を継続するか判断する際に世帯の継続性判定を行います。

判定基準:世帯の生計を主として支えているものに変更がないか

例:世帯主・配偶者・長男の三人世帯。長男が転居して世帯が二つに分かれた場合

- 世帯主・配偶者世帯は世帯継続あり。

- 長男世帯は世帯継続なし。

このため、もし長男が転居前に病院受診をしており多数該当になっていた場合でも、長男は次回病院受診時には多数該当にはなりません。

※この際、もとの世帯の生計を主として維持していたのは世帯主と仮定する。

限度額適用認定証

高額な医療費が見込まれる場合の手続きについて

入院や高額な診療・調剤が予定されている場合、同じ月内で同じ医療機関等に支払う自己負担額は、以下の対応により軽減されます。

- 「限度額適用認定証」の提示について

医療機関や薬局で「限度額適用認定証」を提示すると、<表1>の「自己負担限度額」または<表2>の「外来」・「外来+入院」の上限額までに抑えられます。

医療機関に入院などを予定している場合は、事前に下記の受付窓口で手続きを行ってください。

- 申請不要の対象者

○ 70歳以上の「現役並み3」または「一般」区分の方は、高齢受給者証の負担割合に基づき限度額が適用されるため、申請は不要です。

○「現役並み2」「現役並み1」および住民税非課税世帯の方は、申請が必要です。

- 住民税非課税世帯の特例

○住民税非課税世帯の方には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。これにより、入院時の食事代などの自己負担も減額されます。

オンライン資格確認システムの活用

オンライン資格確認を導入している医療機関等では、窓口で同意をすることで、以下の対応が可能になります

- 自己負担額が<表1>の「自己負担限度額」または<表2>の「外来」・「外来+入院」の上限額までに軽減されます。

- この場合、市役所での「限度額適用認定証」の申請手続きは不要です。

<注意事項>

※受診予定の医療機関がオンライン資格確認に対応しているかについては、事前に医療機関にご相談ください。

※住民税非課税世帯の方が90日以上入院した場合、入院時の食事代がさらに減額される場合があります。この特例を適用するには、必ず申請手続きが必要です。

詳しい内容や手続きについては、下記のページをご確認ください。

高額な治療を長期間続けるとき(長期高額特定疾病)

詳しくは、以下の宮崎市ホームページをご確認ください。

受付窓口

平⽇の午前8時45分から午後4時30分まで(⼟・⽇曜⽇、祝・休⽇、年末年始を除く)

- 国保年⾦課 給付係(市役所第二庁舎1階)

- 各総合⽀所地域市民福祉課(佐⼟原・⽥野・⾼岡・清武)