女性の命と健康を守るために、宮崎市では、若い世代へ正しい情報を届けるとともにHPVワクチンの接種を推奨してまいります。

子宮頸がんについて詳細はこちら:子宮頸がんってどんな病気?

男子の接種についてはこちら:男子もHPVワクチンの接種を無料で受けられます

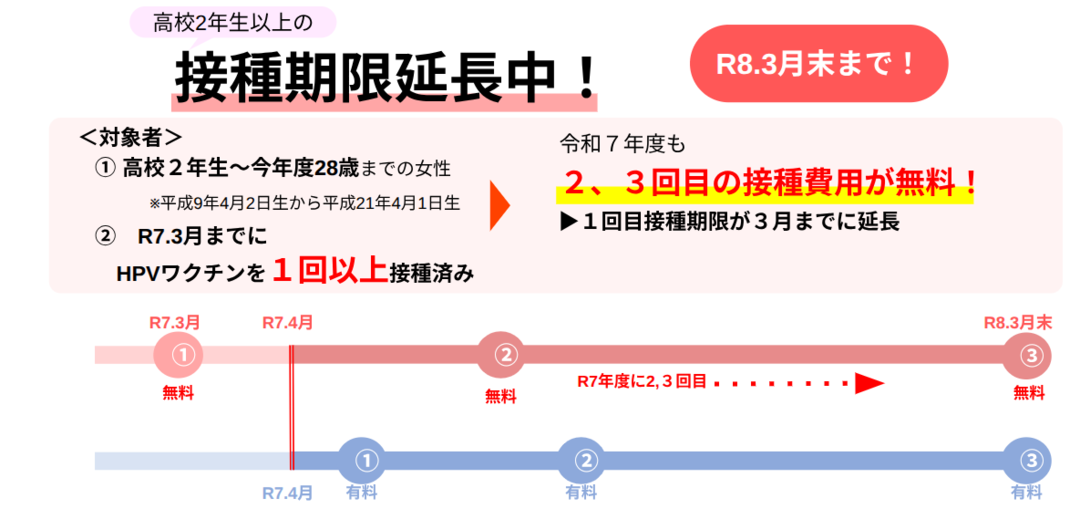

※令和7年3月末までに1回以上接種をしていない場合には、全額自己負担となります。

※男子へのHPVワクチン接種について、接種費用の全額助成を開始しました。

詳細は任意の予防接種についてをご覧ください。

ワクチンの有効性・安全性などについて

まずはこのホームページや厚生労働省のリーフレットで、ワクチンの有効性及び安全性等について確認・ご理解のうえ、接種をご検討ください。

キャッチアップ接種と定期予防接種

キャッチアップ接種(接種機会を逃した方のための接種)

平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、1回でもHPVワクチンの接種を受けられた方は、令和8年3月まで2回目、3回目の接種を無料で受けられます。

定期予防接種

- 対象/小学校6年生~高校1年生相当の年齢の女子(標準的な接種時期:中学校1年生相当の年齢)

- 接種回数/3回

※15歳未満の女子が9価ワクチンでの予防接種を受ける場合は、2回で完了とすることができます。 - 接種費用/無料

ワクチン接種の受け方

宮崎市内で接種を受ける場合

1. 宮崎市指定の医療機関の中から、ご希望の病院を予約

▶実施医療機関一覧

2. 接種当日、予診票に必要事項を記入 ※予診票は病院に準備しています。

接種に必要なもの…予診票、健康保険証などの住所・年齢が確認できる書類、親子(母子)健康手帳

・13歳未満…保護者の同意・同伴が必要

・13歳以上16歳未満…予診票に保護者の同意の署名があれば保護者の同伴は不要

・16歳以上…保護者の同意・同伴は不要

・保護者以外が同伴する場合は、保護者が記入した委任状が必要です。 委任状(子宮頸がんワクチン用)

宮崎県外で接種を受ける場合

事前に「予防接種実施依頼書」の申請が必要です。接種を受ける医療機関、ワクチンの種類(2価・4価・9価)を決定したうえで、予約フォームもしくはお電話にてご申請ください。

▶予約フォームでの申請

【県外定期接種】予防接種実施依頼書申請フォーム

▶お電話での申請

健康支援課 感染症対策室 📞0985-29-5286

※発行まで2週間程度かかる場合があります。

※接種を受ける方が18歳以上の場合、接種を受ける方ご自身でお電話ください。

接種費用は一旦全額自己負担となりますが、接種後に請求書をご提出いただくと、限度額の範囲内で接種費用が返還されます。

詳しくは、宮崎市・綾町・国富町以外で予防接種を受ける場合についてをご覧ください。

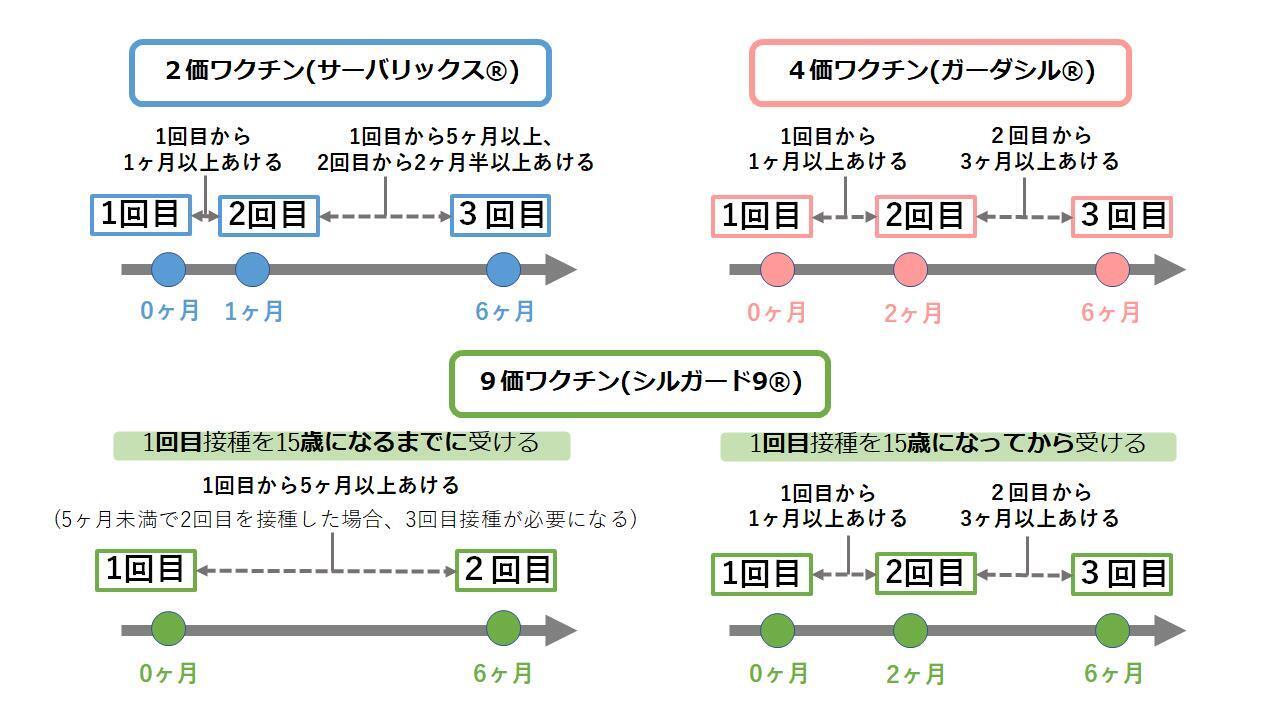

ワクチンの種類と接種スケジュール

HPVワクチンには、2価(サーバリックス)、4価(ガーダシル)、9価(シルガード9)の3種類があり、それぞれ接種間隔が異なります。

2価(サーバリックス)および4価(ガーダシル)は、子宮頸がんをおこしやすい種類であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。

9価(シルガード9)は、HPV16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。

※参考(厚労省HP)

9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について

第50回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針

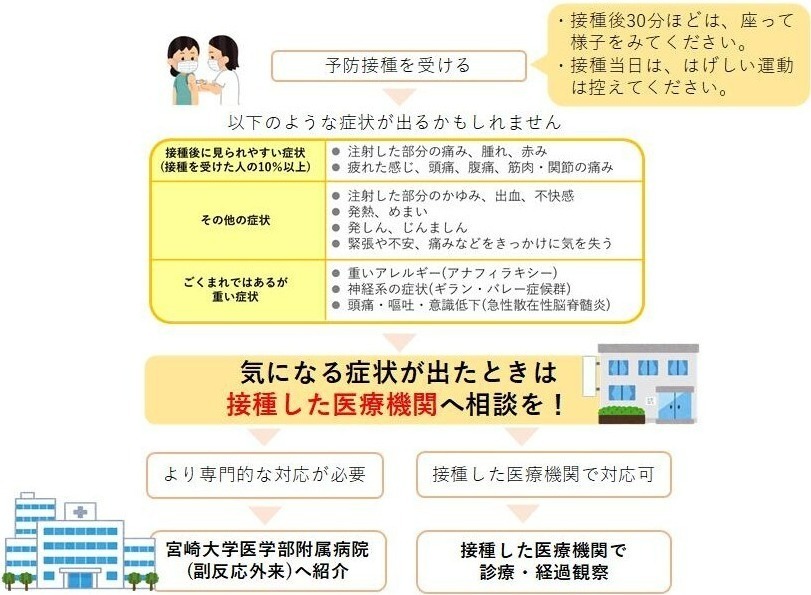

ワクチン接種を受けた方へ

HPVワクチンを受けた後は、下記のことに十分に注意してください。

- 接種した後に注射した部分が腫れたり痛むことがあります。注射した部分の痛みや腫れは、体内でウイルス感染に対して防御する仕組みが働くために起こります。通常は数日間程度で治ります。

- 接種後に、重いアレルギー症状を起こすことがあるので、接種後はすぐに帰宅せず、少なくとも30分間は安静にしていてください。

- 接種後1週間は副反応の出現に注意しましょう。

- 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。

- 当日は、はげしい運動はさけましょう。

- 接種後、高熱やけいれん、接種部位の大きな腫れなど異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

- 詳しくはこちらをご覧ください。

厚生労働省リーフレット「HPVワクチンを受けたお子さまと保護者の方へ」

接種後、健康に異常があるとき

まずは、接種した医療機関・かかりつけの医師に御相談ください。

より専門的な診療が必要となる場合には、接種した医療機関から協力医療機関である宮崎大学医学部附属病院に紹介受診できます。

厚生労働省 相談窓口

HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、そのほか感染症全般についての相談

📞0120-995-956

受付時間/月曜日から金曜日 午前9時から午後5時(祝日・年末年始除く)

宮崎市 相談窓口

不安や疑問、困りごと、予防接種健康被害救済制度などの相談

健康管理部 感染症対策室 TEL.0985-29-5286

受付時間/月曜日から金曜日 午前9時から午後5時(祝日・年末年始除く)

E-mail/[email protected]

予防接種健康被害救済制度

予防接種で健康に問題が起きた場合、国が医療費などを補償する制度です。ただし、予防接種が原因だと認められる必要があります。

詳しくはこちら:厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」