目次

- 開催概要について

- 子どもの権利について

- 第1回ワークショップ(令和6年11月17日(日)開催)の様子

- 地域版ワークショップ(令和6年12月1日(日)開催)の様子

- 第2回ワークショップ(令和6年12月15日(日)開催)の様子

- 第3回発表(令和7年2月2日(日)開催)の様子

- 子どもの権利に関するアンケート調査

- ティーンズ会議の設置について

開催概要

※参加者の募集は終了しました。

| 対象者 | 市内在住・在勤・在学の12歳~18歳の方(中学・高校世代) | |

| テーマ |

(子どもの権利について) (交流センターについて) |

|

| 参加者 | 子どもの権利について:30名程度 交流センターについて:15名程度 |

|

| 開催日 (全3回) |

子どもの権利 | 日程:11月17日(日)13時~16時 |

| 内容:ワークショップ | ||

| 場所:宮崎市老松2丁目2-1(GMOhinataオフィス1階エントランス) | ||

| 交流センター | 日程:12月1日(日)13時~17時 | |

| 内容:ワークショップおよび発表準備 | ||

| 場所:宮崎市下北方町下郷6101(大宮地区交流センター 学習室) | ||

| 子どもの権利 | 日程:12月15日(日)13時~16時 | |

| 内容:ワークショップおよび発表準備 | ||

| 場所:宮崎市老松2丁目2-1(GMOhinataオフィス1階エントランス) | ||

| 子どもの権利 交流センター |

日程:2月2日(日)14時~16時 | |

| 内容:発表 | ||

| 場所:宮崎市船塚1丁目1番地2(宮崎公立大学交流センター 多目的ホール) | ||

知っていますか?子どもの権利について

ここでは、子どもの権利の「児童の権利条約」に規定されている一部をご紹介します。

| 第1条 | 子どもの権利条約では、18歳未満のすべての人を“子ども”とします。 |

| 第3条 | 国やおとなから、その子どもにとって最も良いことを優先して考えてもらう権利があります。 |

| 第12条 | 自分に関わるすべてのことについて意見を聴かれ、その意思を大切にされる権利があります。 |

| 第13条 | さまざまな方法で情報や考えを得て、自由に伝えたり表現したりする権利があります。 |

| 第36条 | 誰からも幸せをうばわれず、子どもの成長に害を与える、あらゆる搾取や不当な扱いから守られる権利があります。 |

| 第42条 | おとなだけでなく子どもも、「子どもの権利条約」を知る権利があります。 |

※【出典:セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン】参照引用外部サイト「Save The Children 子どもの権利条約」

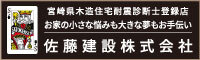

(子どもの権利)第1回ワークショップ(令和6年11月17日(日)開催)の様子

「いいね!」したい宮崎市をつくるために何ができるのかについて考えました。

集合写真

会場

開会

ワークショップ

ワークショップ

まとめ

当日使用した資料はこちらからご覧ください。

【第1回】20241117_ティーンズ会議とは(説明スライド) (PDF 1.36MB)

【第1回】20241117_子どもの権利・アンケート結果(説明スライド) (PDF 3.68MB)

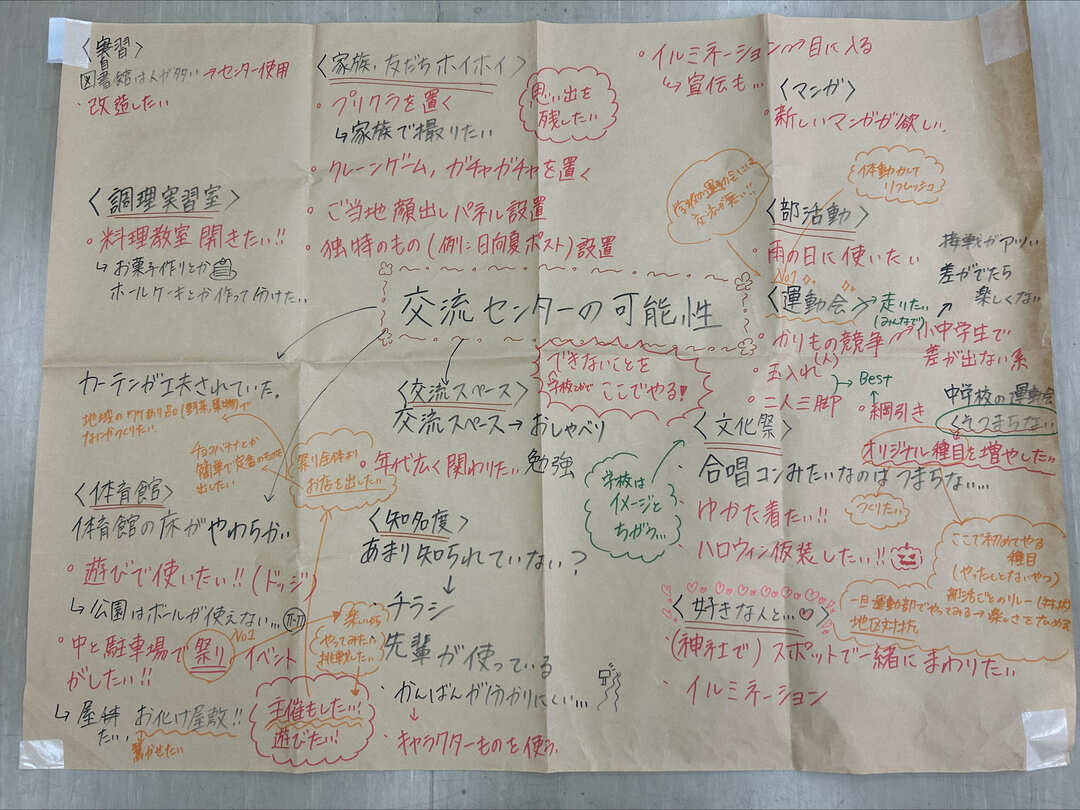

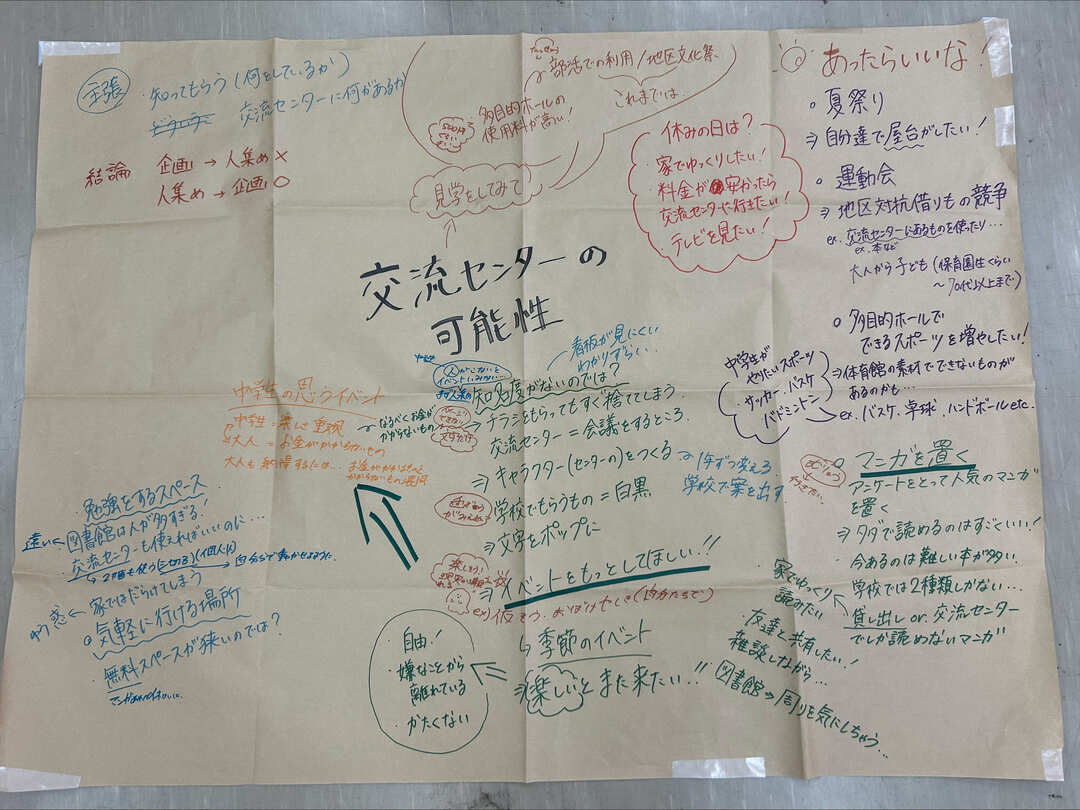

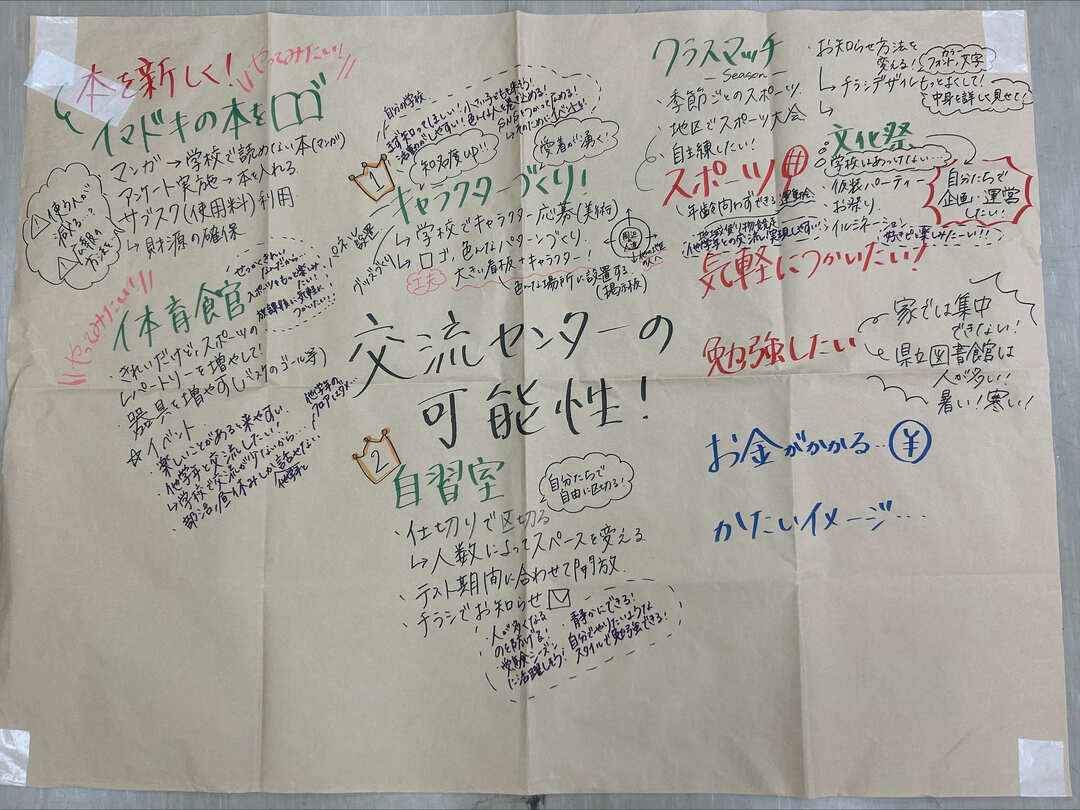

(交流センター)地域版ワークショップ(令和6年12月1日(日)開催)の様子

交流センターの使い方について大宮中学校の生徒と考えました。

集合写真

会場

開会

ワークショップ

ワークショップ

発表

当日使用した資料はこちらからご覧ください。

【大宮WS】20241201_交流センターの使いかた(テーマ説明)HP (PDF 2.73MB)

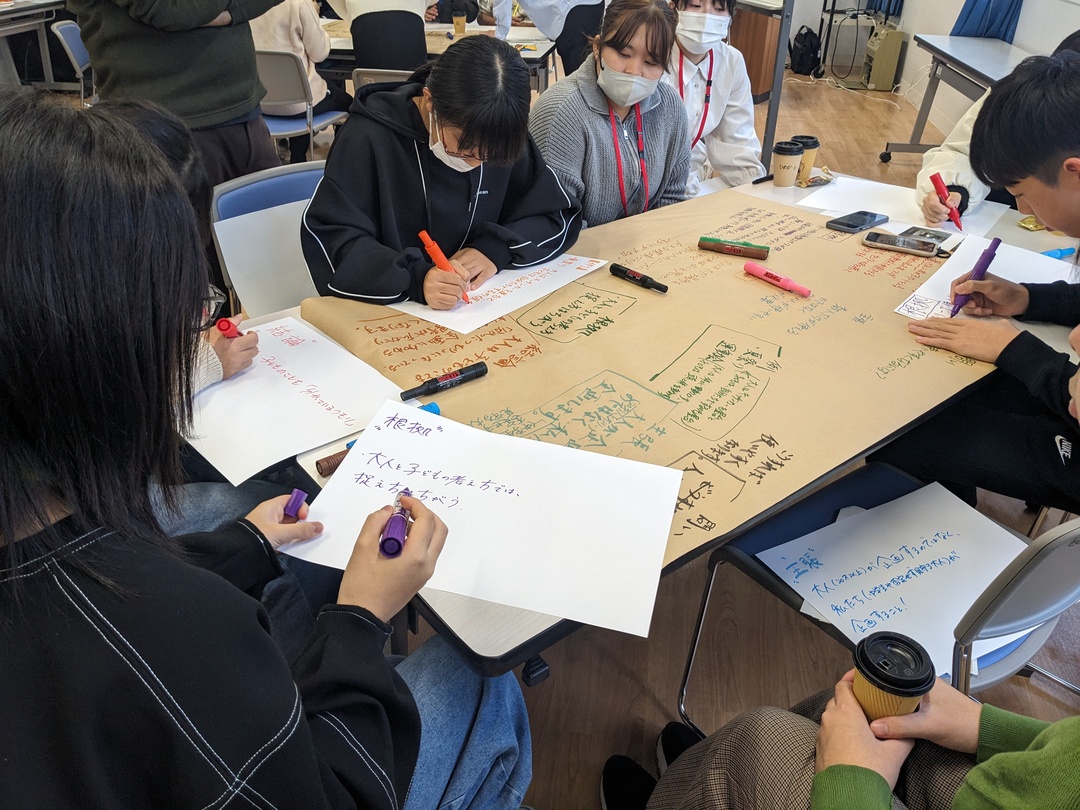

(子どもの権利)第2回ワークショップ(令和6年12月15日(日)開催)の様子

第1回ワークショップであがった8つのテーマについて、担当課の職員も交え、意見の構築を行いました。

会場

開会

ワークショップ

ワークショップ

ワークショップ

ワークショップ

(子どもの権利・交流センター)第3回発表(令和7年2月2日(日)開催)の様子

ワークショップでまとめた意見を子ども・子育て会議委員や永山副市長の前で発表しました。

集合写真

永山副市長挨拶

発表

発表

発表

質疑応答

質疑応答

質疑応答

大学生の感想

講評

発表内容

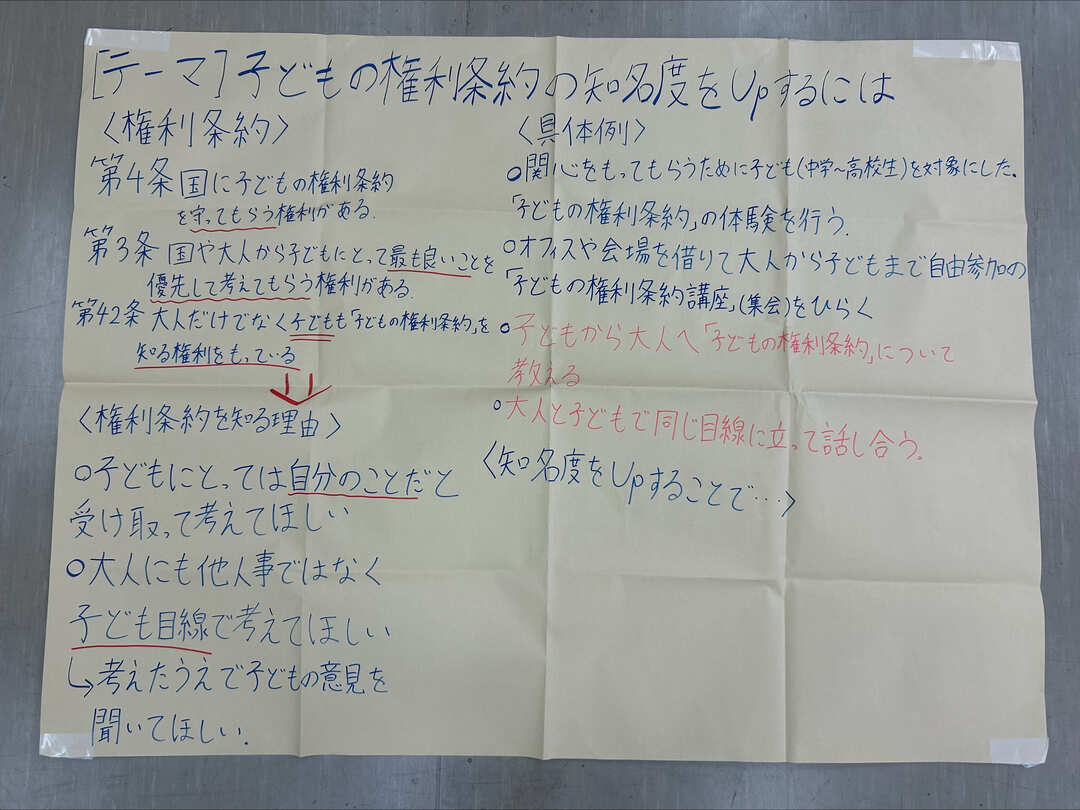

(子どもの権利)テーマ1 子どもの権利条約の知名度UPをするには

| 主張 | 子どもだけではなく、大人も「子どもの権利条約」について知るべき |

| 根拠(なぜ) | ・子どもにとって他人事ではなく自分のことだと受け取ってほしい ・大人も子ども目線で考え、子どもの意見・主張を聞いてほしい |

| 具体例 | ・子どもから大人へ「子どもの権利条約」について教える ・大人と子どもで同じ目線に立って話し合う |

| 結果 | ・大人にも子どもにも自分事として考えて欲しい ・大人には自分事として考えたうえで、子ども目線で子どもの意見を聴いて欲しい |

〇発表時の質疑応答_子どもの権利条約の知名度をUPするには (PDF 226KB)

|

・市HP等で「子どもの権利条約」の内容およびアンケート結果を掲載し、周知啓発を行います。 |

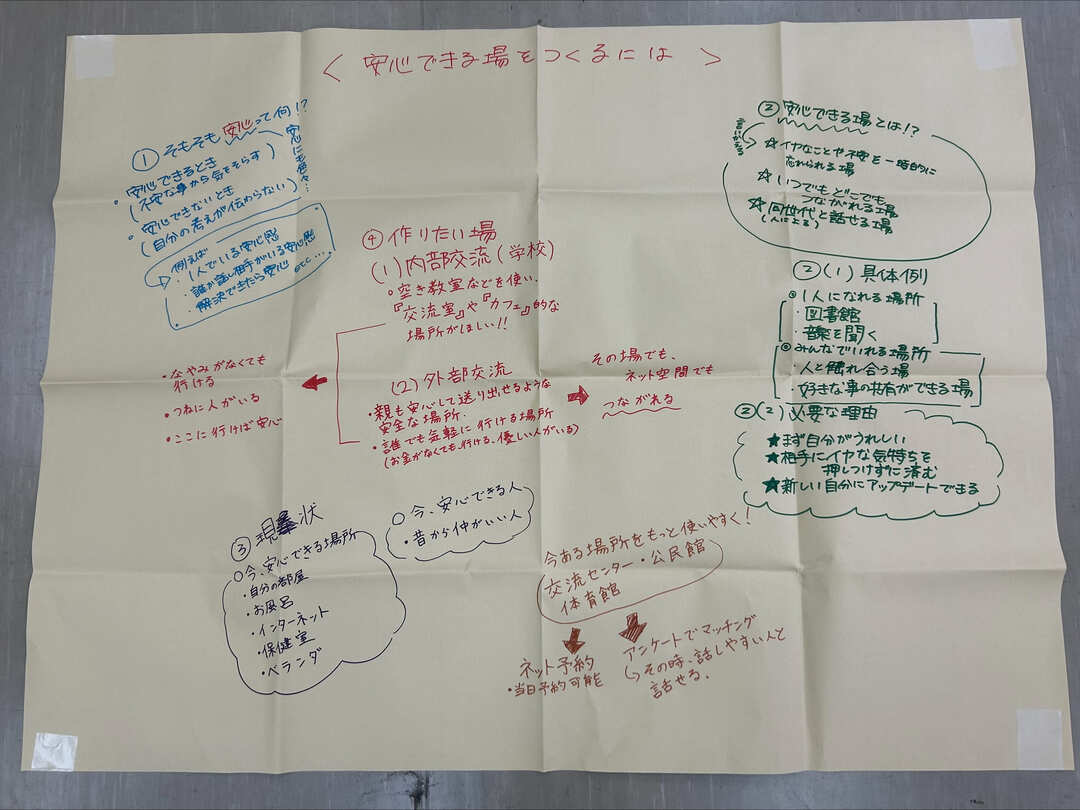

(子どもの権利)テーマ2 安心できる場をつくるには

| 主張 | 安心の定義は人によって違う |

| 根拠(なぜ) | 安心できる場所や人、環境などは人それぞれ |

| 具体例 | ・「安心」の定義が似ている人とマッチングができる仕組み ・親も安心して送り出せて、誰でも気軽に行く事ができる場所(SNSも含む) |

| 結果 | 「安心できる場」の選択肢が増えると本当の意味で“みんな”が安心できる |

◯発表時の質疑応答_安心できる場をつくるには (PDF 188KB)

| ・子どもが安心して過ごすことができる場所(児童館・児童センターや交流センター、アトミカ宮崎や子ども食堂等)の周知啓発を行い、それぞれの子どもが選択できるように努めていきます。 ・地域や団体が行う居場所づくりを今後も継続して支援し、子どもの居場所が継続できるよう努めていきます。 |

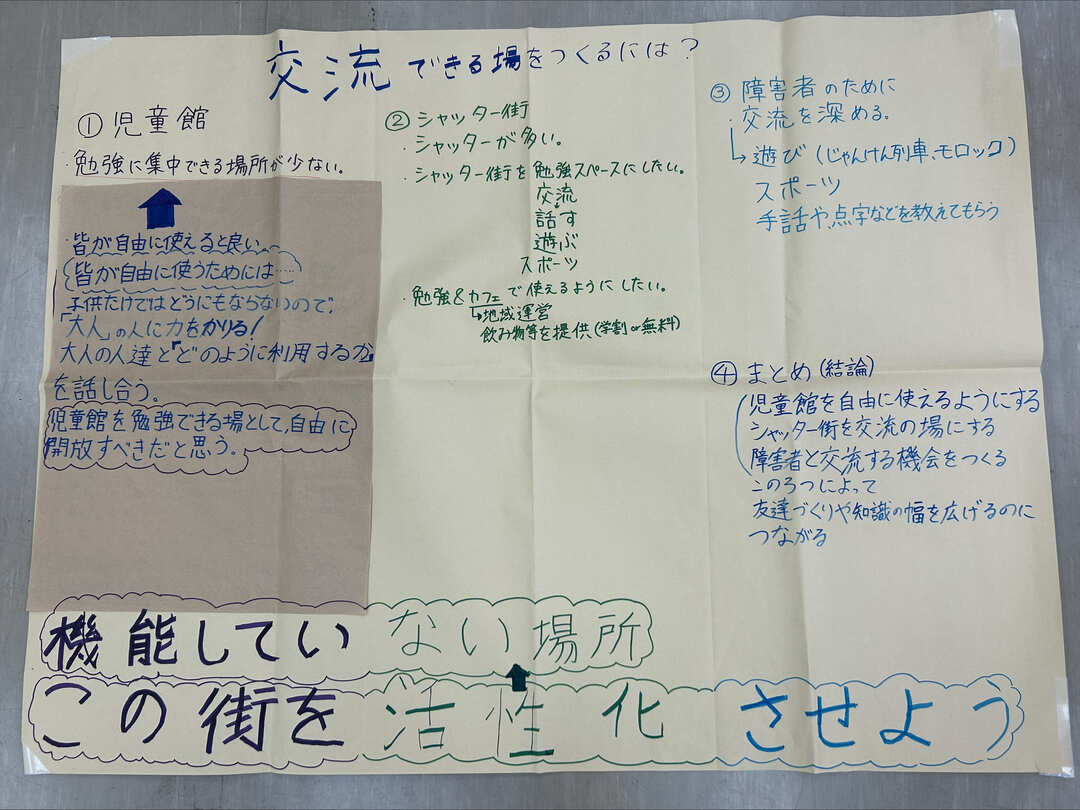

(子どもの権利)テーマ3 交流できる場をつくるには

| 主張 | 知らない・少ない・身近にない |

| 根拠(なぜ) | 交流できる場所の存在を私たちのなかで大きくしてほしい |

| 具体例 | ・児童館を皆が自由に使えるスペースとして活用したい ・シャッター街を交流スペースにしたい ・障がい者と交流できるようにしたい |

| 結果 | 交流の場が増えると、 友達づくりや知識の幅を広げることにつながる |

◯発表時の質疑応答_交流できる場をつくるには (PDF 208KB)

| ・子どもが交流できる場所(児童館・児童センターや交流センター、アトミカ宮崎や子ども食堂等)の周知啓発を行い、それぞれの子どもが選択できるように努めていきます。 ・中高生の交流場所として、児童館・児童センター等の活用を検討します。 ・ティーンズ会議にも参加した高校生が企画し、アトミカ宮崎で交流イベントを開催しました。今後も子どもが企画提案したイベントを開催できるように、大人がサポートしていきたいと考えています。 |

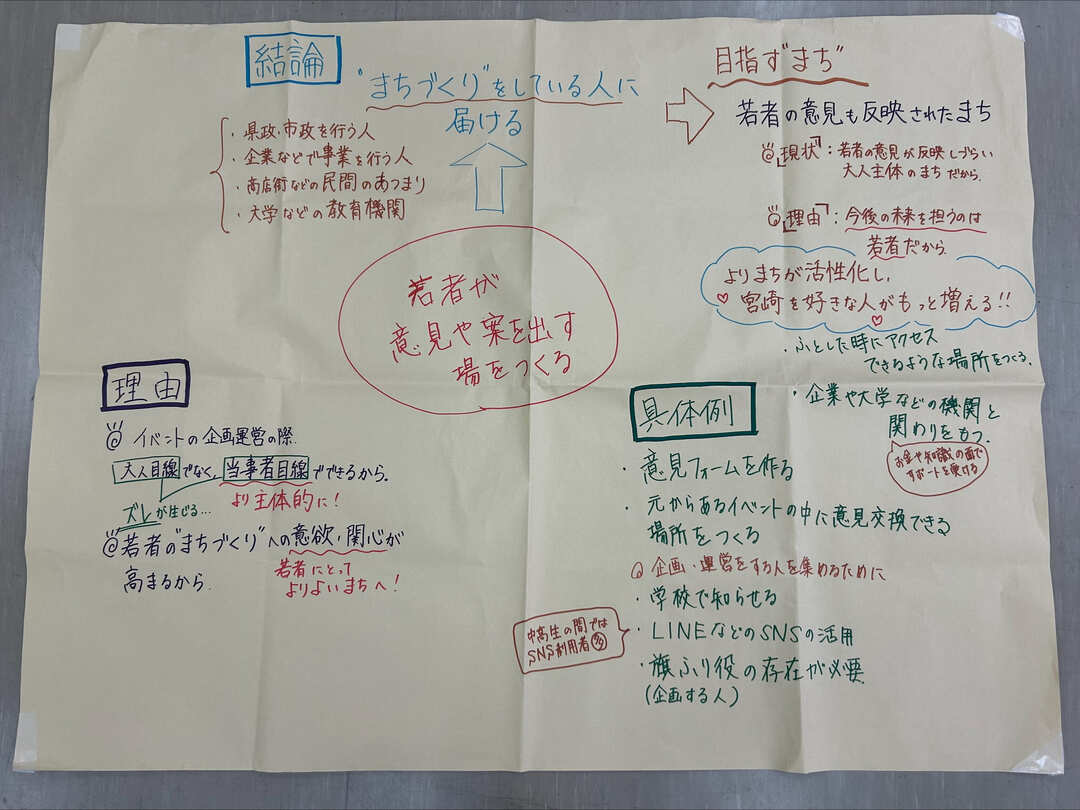

(子どもの権利)テーマ4 イベントの企画・運営をするには&まちづくりへの参画(関わる、意見を言う)をするには

| 主張 | ・意見を出す場所が少なく、なかなか出せていないと感じる ・若者が意見や案を出す場が欲しい |

| 根拠(なぜ) | ・自分たちの意見を聞いてほしい ・大人の考える子どもの求めているものと本当に子どもが求めているものにズレを感じるから |

| 具体例 | ・ふとしたときにアクセスして意見を言える場所を作る ・企業や大学などの大人が関わる機関とのつながりを作る |

| 結果 | ・若者達の意見を受け止めてほしい ・また気軽に意見交換ができる場を作ってほしい |

◯発表時の質疑応答_イベント企画運営とまちづくりへの参画 (PDF 129KB)

| ・令和5年4月から「こども基本法」が施行され、子どもや若者に対する政策を決める際には、子どもや若者の意見を聞き、検討することになっています。そのため、今後もティーンズ会議を含め、子ども・若者が意見を出す場を開催するとともに、意見を出しやすい環境づくりに努めます。 ・中高生と大学生・社会人との関わりについては、現在、中高生の居場所づくりを行っているアトミカ宮崎で社会人と交流ができる場所を設けていますが、そのほかの場面でも交流できる機会を設けていきたいと考えています。 |

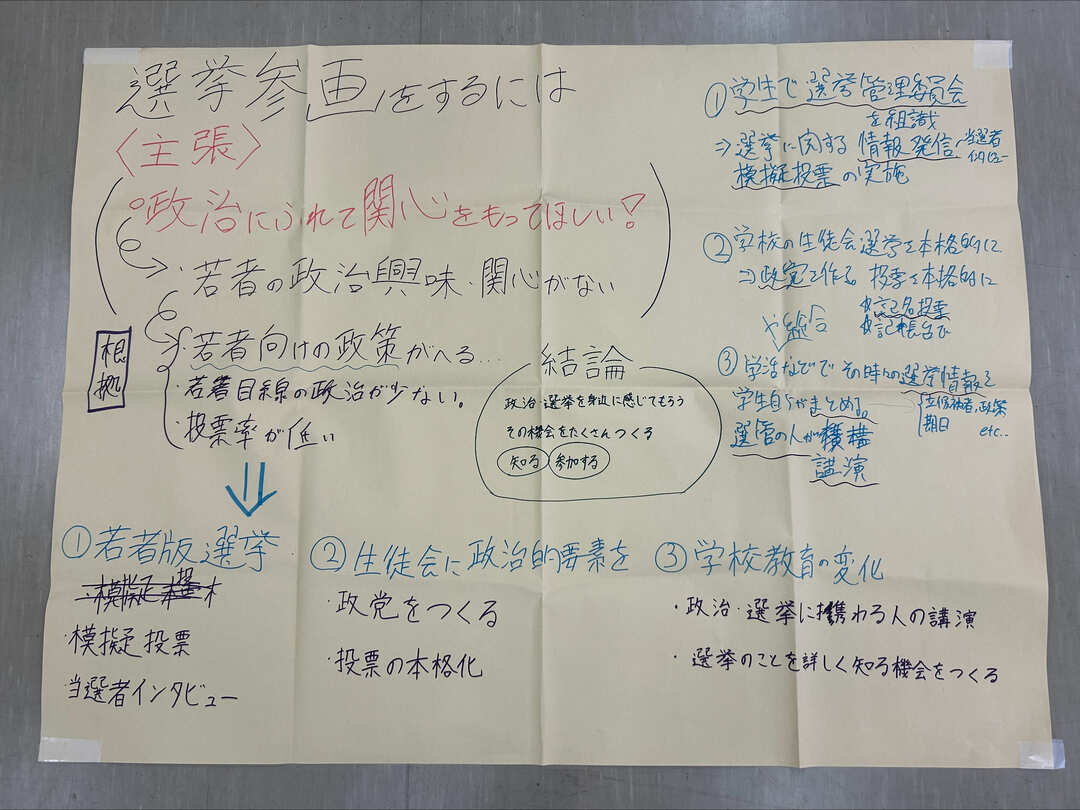

(子どもの権利)テーマ5 選挙参画をするには

| 主張 | 政治にふれて関心をもってほしい(もちたい) →若者が政治に関心・興味がない |

| 根拠(なぜ) | ・若者向けの政策が減る ・若者目線の政治が少ない ・投票率が低い |

| 具体例 | ・若者版選挙 ・生徒会に政治的要素を ・学校教育の変化 |

| 結果 | ・政治・選挙を身近に感じてもらう ・その機会をたくさんつくる、知る・参加する |

◯発表時の質疑応答_選挙参画をするには (PDF 196KB)

| ・選挙管理委員会では、10代20代の若年層ほど投票率が低下する傾向が見られるため、県や教育委員会等と連携し若者の主権者教育の充実を図っています。 ・親子参加型の模擬投票や各大学の学生等による意見交換・ワークショップの開催、学校や地域における出前講座の実施など、年代や地域ごとの周知や啓発活動により投票率や選挙に関する意識の向上を図っています。 ・今後も、関係機関等と連携し、若い世代の人たちが選挙や政治に関心をもつための取組を行います。 |

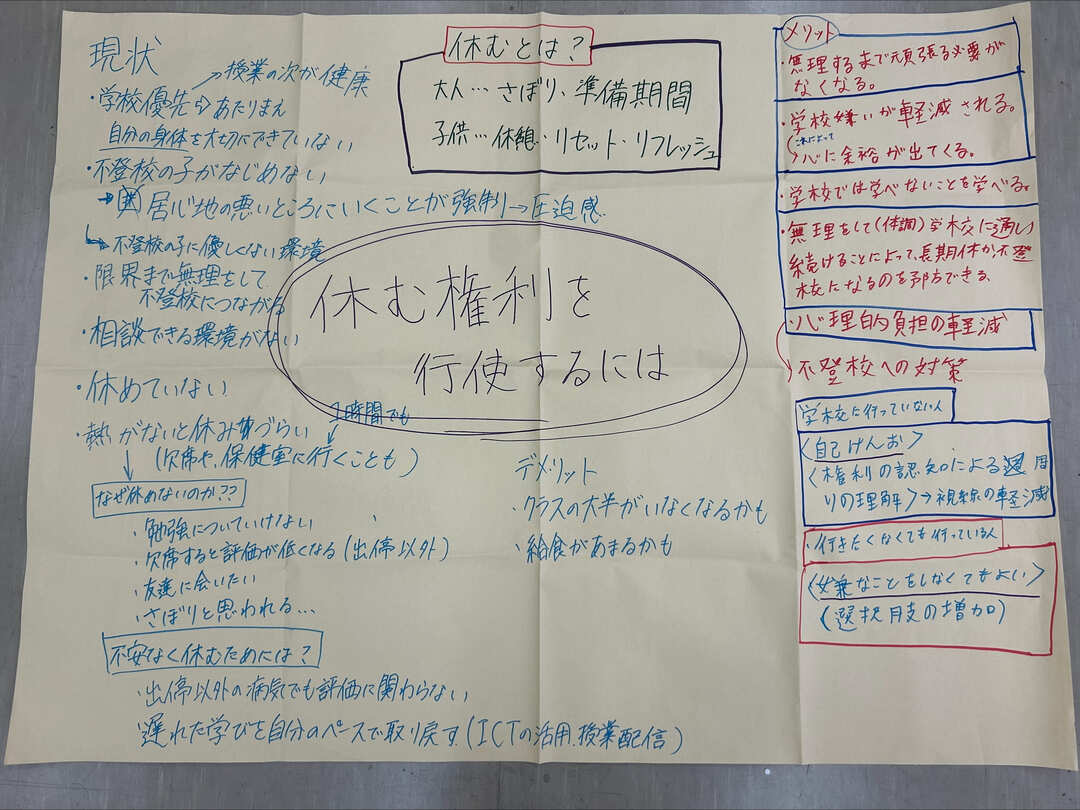

(子どもの権利)テーマ6 休む権利を行使するには

| 主張 | ・学校の取り組みが多すぎるため体調を優先して休みが欲しい →リフレッシュ ・学校でできない体験をもっとしたい |

| 根拠(なぜ) | ・課題が多い ・朝課外がある ・休日に模試があるなどの現状で休みのはずなのに休めていない ・休むことから得られるものがある |

| 具体例 | ・リフレッシュデーを自分で設けられるようにする ・夏休みの宿題を減らす ・遠出する(百聞は一見にしかず) ・自分の好きなことを探究できる ・朝課外をなくす ・模試を登校日に実施する |

| 結果 | ・大人は「休み」を"さぼり"と思うが、子どもは"リフレッシュ"と捉えて休みたいと思っている ・休みをつくって心に余裕を持たせる |

◯発表時の質疑応答_休む権利を行使するには (PDF 209KB)

|

・教育委員会では、毎年中学生の皆さんや、教員との意見交換会を実施しています。 |

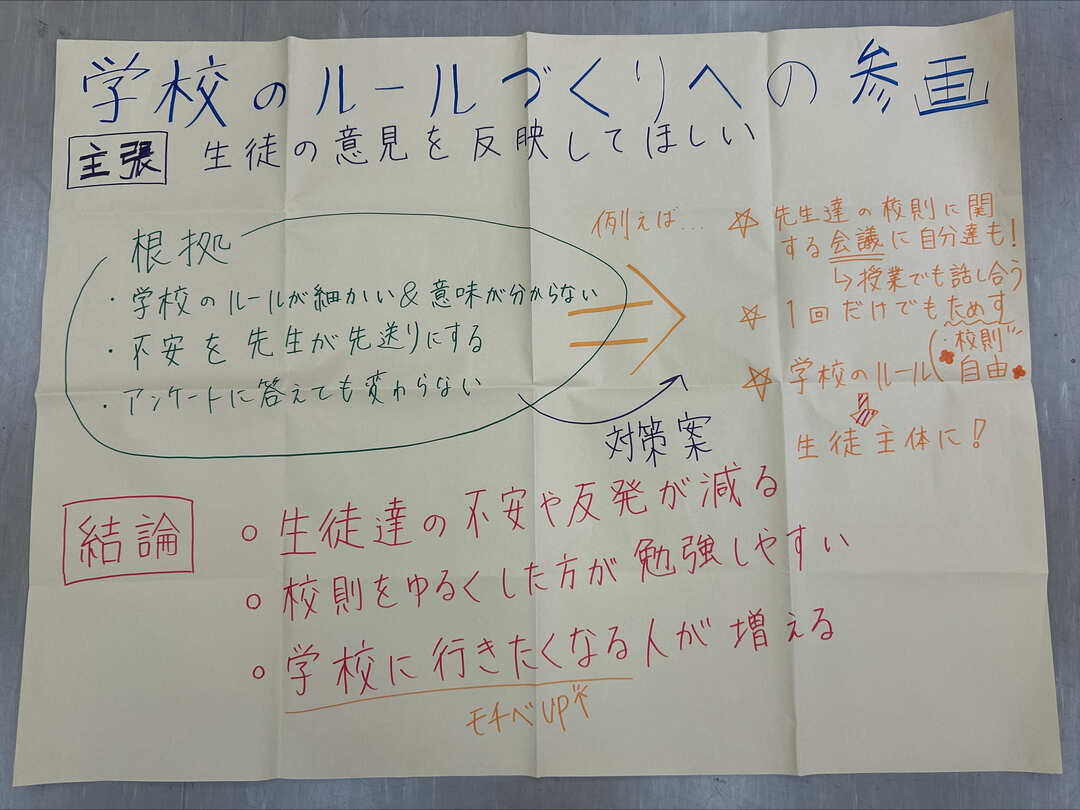

(子どもの権利)テーマ7 学校のルールづくりへの参画をするには

| 主張 | ・校則づくりに生徒の意見を反映してほしい ・先生達の会議に自分達もまぜてほしい |

| 根拠(なぜ) | 自分達の意見を伝えても校則が変わらない →生徒の意見が反映されていない |

| 具体例 | ・アンケートに答えても変わらない ・ルールの意味が分からない ・制服を変えてほしい |

| 結果 | 校則を決める会議に自分達もまぜてほしい |

◯発表時の質疑応答_学校のルールづくりの参画をするには (PDF 192KB)

| ・教育委員会では、現在、「校則については、変更する必要がないか、本当に必要なものか、絶えず見直しを行うように」と各小・中学校にお願いしています。 ・また、見直しをする過程で、児童生徒が参加することも意義があることを伝えています。 ・学校によって、見直しの方法が違う状況があると思いますが、引き続き、児童生徒や保護者の意見も取り入れながら、校則の見直しが行われるように、学校にお願いしていきます。 |

(交流センター)テーマ8 こうすれば中高生も使いやすくなる!

| 主張 | 大人が企画するのではなく、私たち中高生が、大人ではできないような企画を実現させること |

| 根拠(なぜ) | 大人と子どもの考え方では、捉え方はちがう |

| 具体例 | ・「夏祭り」→大人はキッチンカーを屋台と考えてるが、 子どもは自分たちでするのも屋台だと考える ・「運動会」→大人は"体"を動かすことを運動会だと考えるが、 子どもは"頭と体"を動かすことも運動会だと考える |

| 結果 | 大人は子どものことを「分かっているつもり」になっているけど、私たちが企画に加わることで視野が広がり、使いやすくなる |

| 主張 | フリースペースを数人だけが使えるのではなく、多くの人が使いやすい工夫が必要 |

| 根拠(なぜ) | ・フリーで使えるスペースが狭い ・小説ばかりで、マンガがない ・限られた年代向けの本しかない ・図書館が遠く、人も多いため、勉強スペースを気軽に利用したい |

| 具体例 | ・2階も使えるようにする(特にテスト期間中) ・自分たちで仕切りを動かせて、勉強しやすいスペースをつくる ・置いてほしい本(年代に合った本、マンガ)のアンケートをとる ・2階にも本を持っていけるようにする |

| 結果 | 大人はただ場所をつくればよいと思っているけれど、多くの人のニーズに応える環境づくりをすることが大切 |

◯発表時の質疑応答_こうすれば中高生も使いやすくなる (PDF 233KB)

|

・子どもが対象としたイベントであっても、現在その多くは大人が企画・実施しています。ぜひ皆さんが大人に企画提案をしてもらいたいと思います。そのために、子どもが企画提案しやすい仕組みづくりを進めていきます。 |

(交流センター)テーマ9 こうすれば友達・家族も集まる!利用する!

| 主張 | 友達や家族と思い出を残したい |

| 根拠(なぜ) | ・大宮地区に思い出をつくれる場所がない ・写真を撮る場所がない |

| 具体例 | ・ハート型のイルミネーションや恋が実るハートスポットの設置 ・夏は風鈴など、季節ごとに変える |

| 結果 | 交流センターには、「大宮地区のシンボル」になる可能性がある |

| 主張 | 企画の中身のすごさではなく、こんなことができる・こんなことがあるを伝える力が必要 |

| 根拠(なぜ) | ・交流センターがどんなことをしているかを中学生が知らなかった ・チラシを見ずに捨てる人がいる(面白みがない、画像がわかりづらい) ・若い人は回覧版を見ない |

| 具体例 | ・回覧版、SNS(Instagram等)、チラシ(キャラクター、フォントのポップさ、カラー、4コママンガみたいに人をひきつけるもの)の作成 ・中学生向けであれば中学生が作る(同じ立場の人が作る) →より分かりやすくなる |

| 結果 | 大人は企画を充実させれば人が集まると思っているが、若者に興味をもってもらわなければ、企画は充実しないし、魅力が伝わらない |

◯発表時の質疑応答_こうすれば友達・家族も集まる!利用する (PDF 279KB)

| ・本市では、年齢や性別の有無などにかかわらず、誰でも気軽に交流することができる地区交流センターを目指しています。 ・中高生主体で企画し思い出が残せるようなイベントや、スポットづくりが実現できる「しかけづくり」を、地域まちづくり推進委員会など地域の多様な団体の皆さんとともに模索していきたいと考えています。 |

(交流センター)テーマ10 こんなことをやってみたい!

| 主張 | 自分たちで企画・運営したい |

| 根拠(なぜ) | ・学校だと自分の考えが反映されない ・自分たちでやるからこそ楽しめる ・やりがいがある |

| 具体例 | ・イベント ・スポーツ大会 ・大人のイメージではない文化祭 ・みんなで楽しむ祭り |

| 結果 | 大まず、企画・運営を一気に全てさせてほしい →難しいところは大人の力をかしてほしい |

◯発表時の質疑応答_こんなことをやってみたい (PDF 245KB)

| ・本市では、年齢や性別の有無などにかかわらず、誰でも気軽に交流することができる地区交流センターを目指しています。 ・中高生主体で企画し思い出が残せるようなイベントや、スポットづくりが実現できる「しかけづくり」を、地域まちづくり推進委員会など地域の多様な団体の皆さんとともに模索していきたいと考えています。 |

子どもの権利に関するアンケート調査期間は終了しました

ティーンズ会議に参加できない人のご意見も集約し、参加メンバーに届けます!

令和5年度に実施したティーンズ会議において、参加者から次のような意見がありました。

- 意見を言える機会を増やしたい

- 会議に参加できない人も意見が出せるようにしたい

- 「個々の意見」から「まとまりのある意見」に

そのため、今回のテーマである「子どもの権利」に関するアンケートを実施し、ティーンズ会議参加者と意見を共有します。

アンケートの調査結果は下のファイルからご確認ください。

★子どもの権利に関するアンケート結果 (PDF 357KB)

昨年度開催の様子

令和5年度ワークショップの様子↓

令和5年度の発表の様子↓

※そのほか令和5年度のワークショップや発表の様子はこちらからご覧ください

宮崎市ティーンズ会議の設置について

目的

子どもが意見を表明したり参加したりする場として、ティーンズ会議を設置します。

|

宮崎市において、子どもの目線に立った子ども・子育て施策等を展開するため、「宮崎市子ども・子育て会議」の補助機関としてティーンズ会議を設置し、子どもが主体となって考え、成果を発表する機会を設け、次期プラン(第三期宮崎市子ども・子育て支援プラン)等に意見を反映していきます。 |

内容

対象者

市内在住・在勤・在学の12歳~18歳の方(中学・高校世代) 約30名

事業の流れ

- 参加者を募集し、メンバーを決定

- テーマごとにグループに分かれ、2~3回程度会議を開催

- 子ども・子育て会議で意見を発表する

- (市は)次期プラン(第三期宮崎市子ども・子育て支援プラン)等への意見反映や具体的な施策展開を検討する