目次

ティーンズ会議とは、中高生が主体となった会議で、年度ごとにテーマを設定し、話し合ってもらいます。

話し合った内容を、大人の前で発表し、大人はその内容を検討し、取組に反映させることが目的です。

★参加をすれば★

- 自分たちに関係する取組について、意見を言うことができる!

- 市の取組に関わることができる!

- 他校の人や大学生と交流ができる!

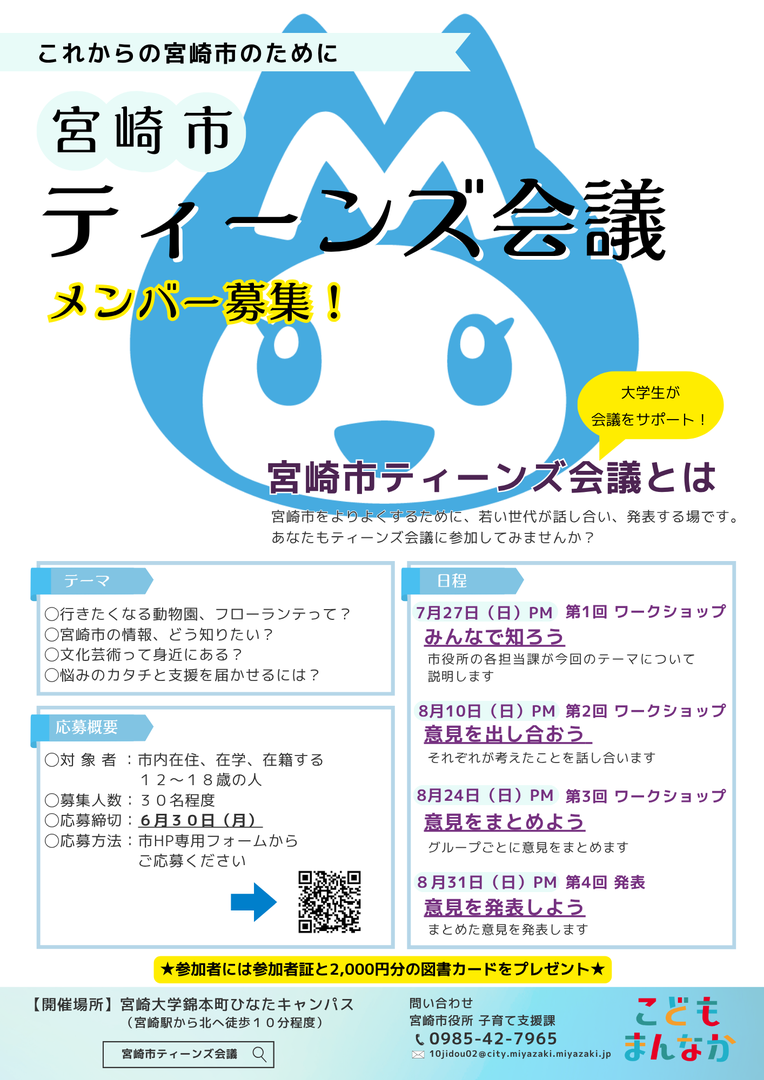

開催概要

| 対象者 | 市内在住・在勤・在学の12歳~18歳の方(中学・高校世代) | |

| テーマ |

|

|

| 参加者数 | 39名 | |

| 開催日 (全4回) |

第1回 | 日程:7月27日(日)午後 |

| 内容:ワークショップ | ||

| 第2回 | 日程:8月10日(日)午後 | |

| 内容:ワークショップ | ||

| 第3回 | 日程:8月24日(日)午後 | |

| 内容:ワークショップおよび発表準備 | ||

| 第4回 | 日程:8月31日(日)午後 | |

| 内容:発表 | ||

| 開催場所 | 宮崎大学錦本町ひなたキャンパス(宮崎市錦本町4-5) | |

| ファシリテーター | 竹内 元 准教授(宮崎大学教育学部 附属教育協働開発センター) | |

| サポーター | 宮崎大学 学生・大学院生 13名 | |

※令和6年度開催の様子は別ページ「令和6年度ティーンズ会議」をご覧ください。

参加者募集(終了しました)

令和7年度ティーンズ会議(全4回)の参加者を募集します!

下の申し込みフォームから申し込みください。

※少なくとも3回以上参加できる人が対象となります

※応募が多いときは抽選となります

申し込み期限:令和7年6月30日(月)

★嬉しい参加特典★

- 参加ごとに図書カードを配付!

- 終了後に参加者証を配付!

中高生対象のアンケート(終了しました)

ティーンズ会議に参加できない人のご意見も集約し、参加メンバーに届けます!

過去に実施したティーンズ会議において、参加者から次のような意見がありました。

- 意見を言える機会を増やしたい

- 会議に参加できない人も意見が出せるようにしたい

- 「個々の意見」から「まとまりのある意見」に

そのため、今回のテーマに関するアンケートを実施し、ティーンズ会議参加者と意見を共有します。

アンケートの回答にご協力をお願いします。

回答期限延長しました:令和7年8月11日(月・祝)

回答者には抽選で500円分の図書カードをプレゼント!

※当選者には図書カードを送付しました。

アンケートの調査結果は下のファイルからご確認ください。

★令和7年度ティーンズ会議等に関する中高生世代へのアンケート結果 (PDF 1.31MB)

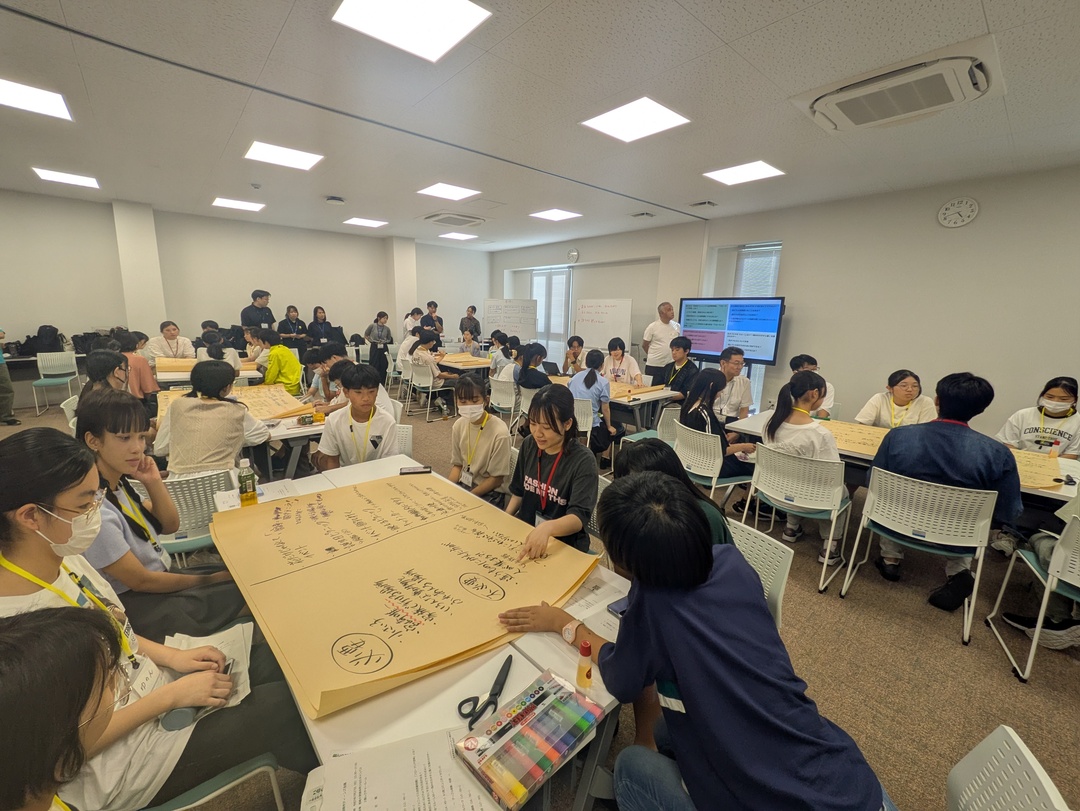

会議の様子

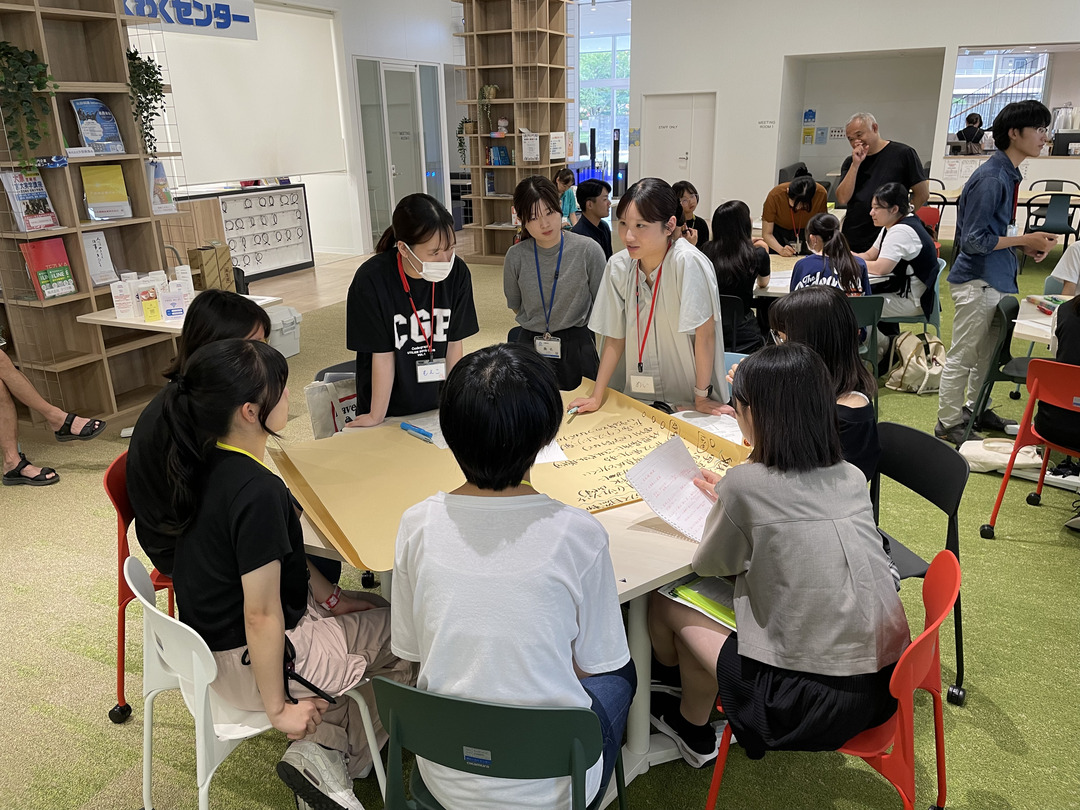

第1回(7月27日)

第1回会議では、市の担当職員が各テーマの説明を行い、意見を出し合いました。

集合写真

テーマ説明

テーマ説明への質問

ワークショップ

ワークショップ

当日使用した資料はこちら

- 01_ティーンズ会議とは(主旨説明) (PDF 883KB)

- 02_魅力あるフェニックス自然動物園・フローランテ宮崎とは? (PDF 2.1MB)

- 03_宮崎の今を知るためにどのような方法がある? (PDF 3.03MB)

- 04_文化芸術が身近にあるまちにするにはどうすればよい? (PDF 421KB)

- 05_生きづらさを“スルーしない” 悩みのカタチと届く支援のカタチ (PDF 932KB)

第2回(8月10日)

第2回会議では、各テーマでの意見を深めるため、担当課の職員も交え、ワークショップを行いました。

ワークショップ

ワークショップ

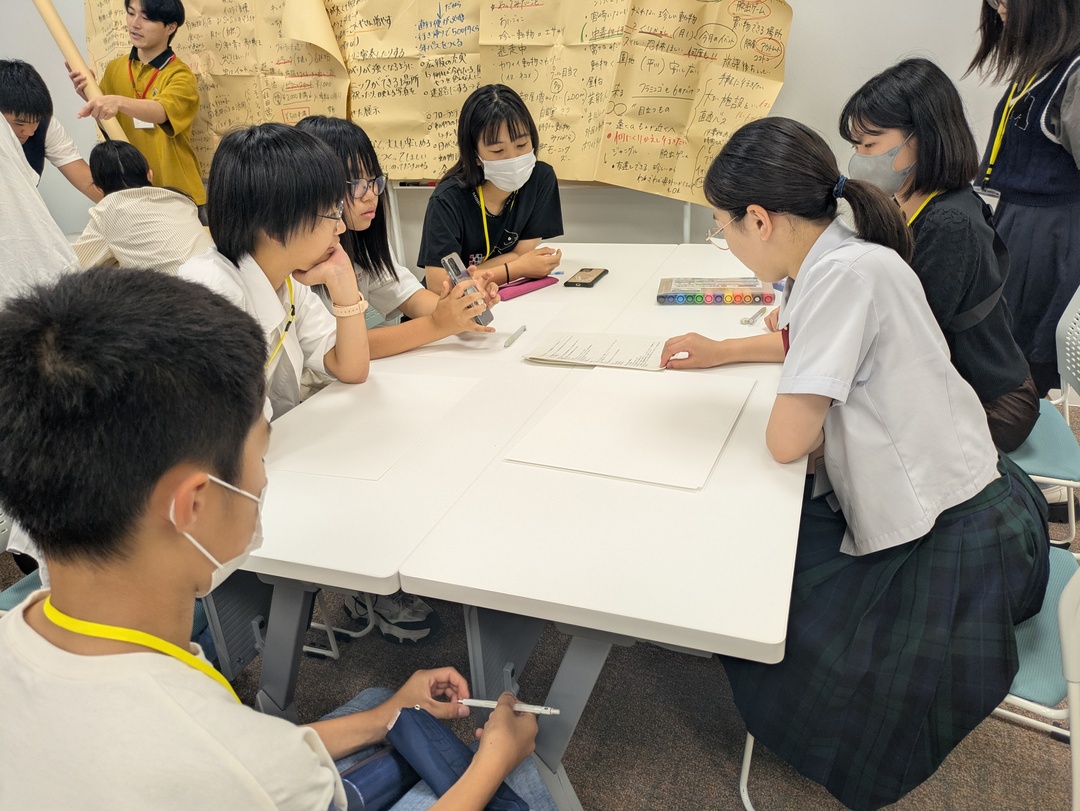

第3回(8月24日)

第3回会議では、これまで出された意見のまとめと発表の練習を行いました。

ワークショップ

ワークショップ

ワークショップ

発表練習

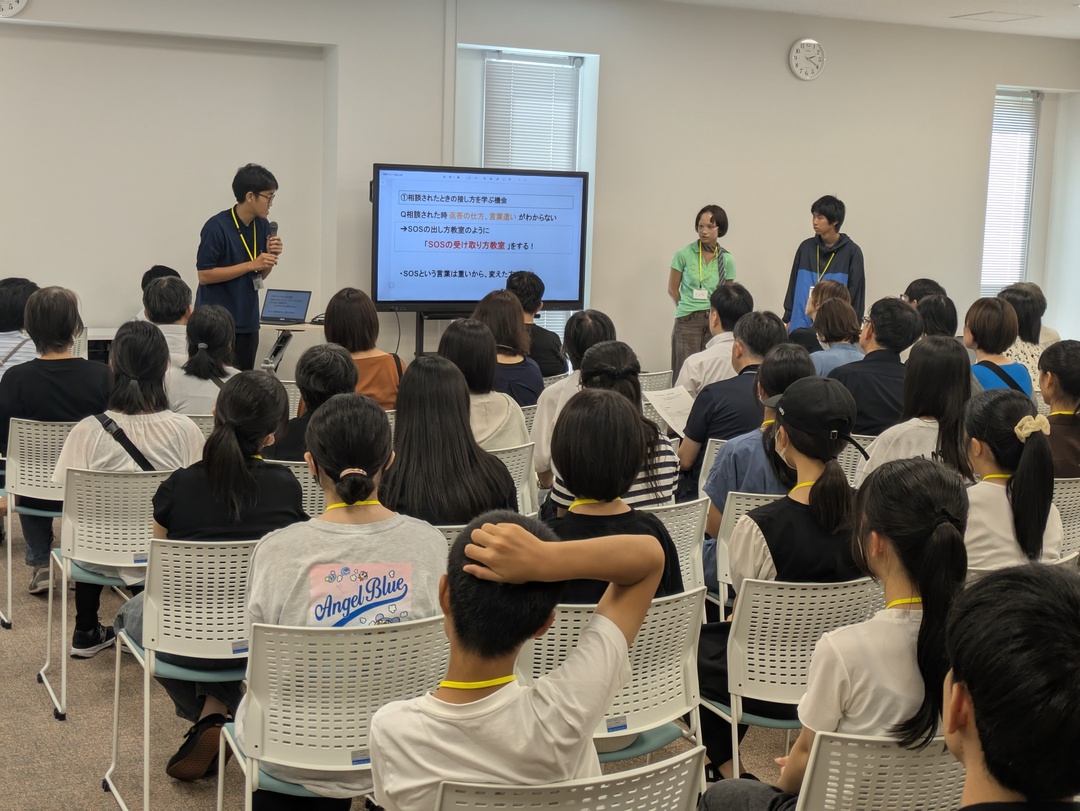

第4回(8月31日)

第4回会議では、ワークショップでまとめた意見を関係者の前で発表しました。

モニターを用いて発表をした後、各ブースに分かれてポスターセッション(中高生による説明と参加者を交えた質疑応答)を行いました。

開会あいさつ

発表

発表

発表

発表

ポスターセッション

ポスターセッション

ポスターセッション

ポスターセッション

大学生感想

講評

集合写真

発表内容

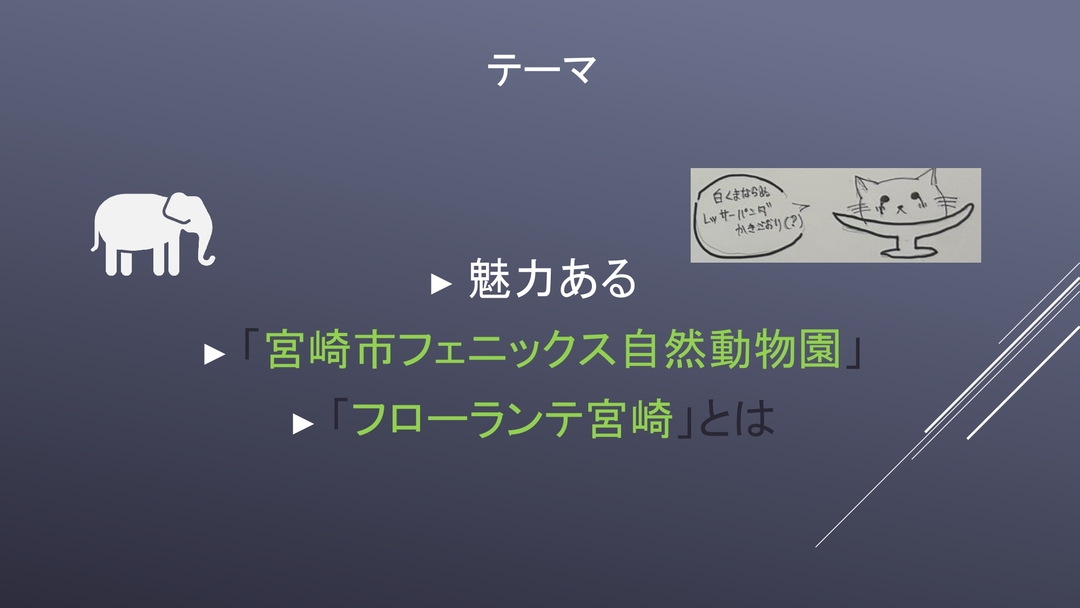

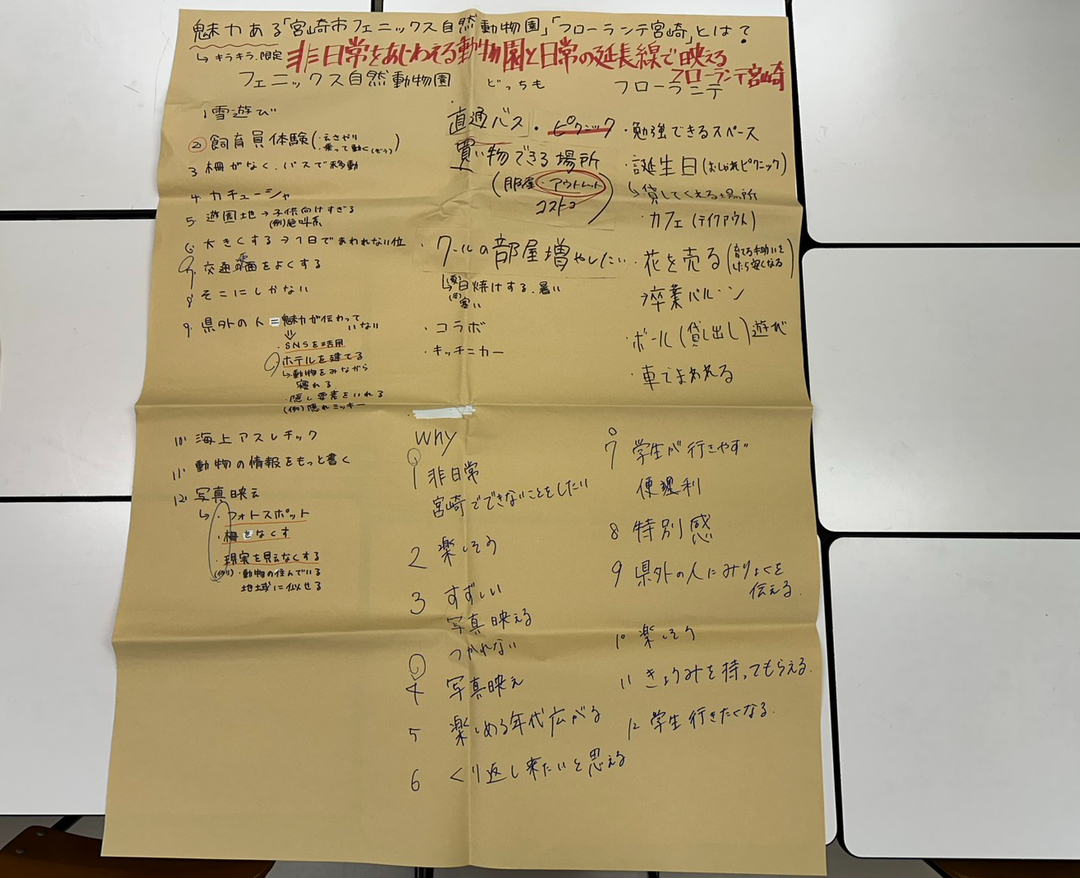

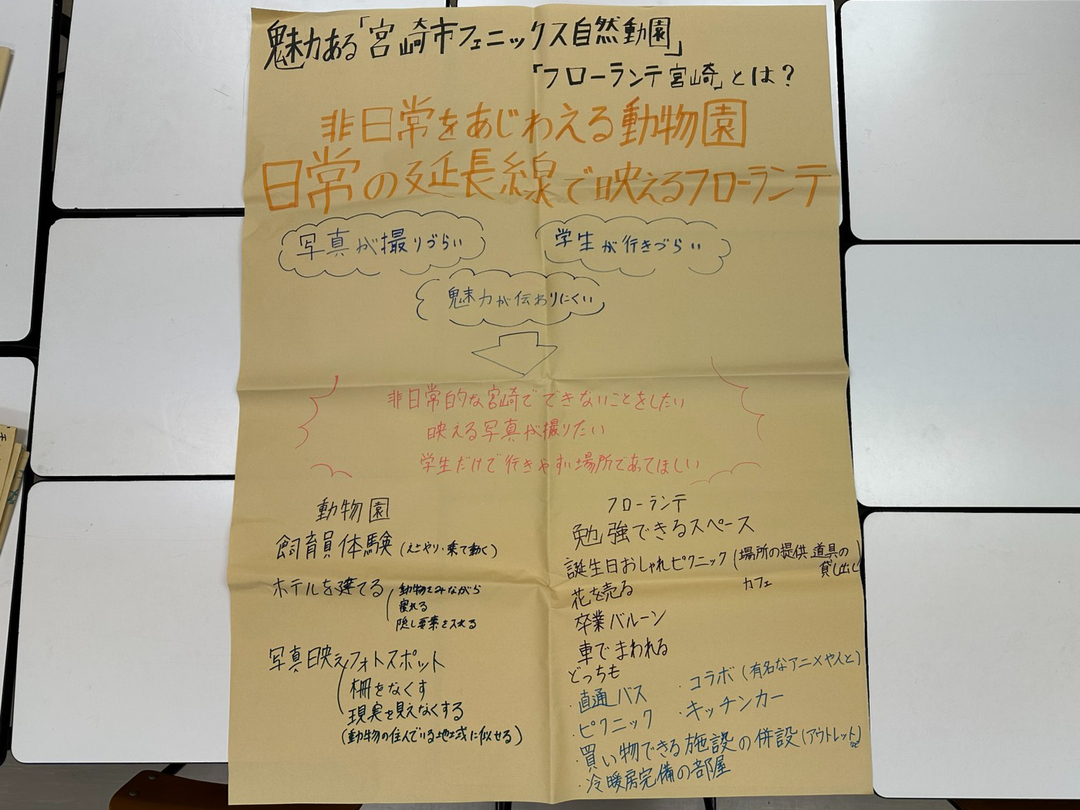

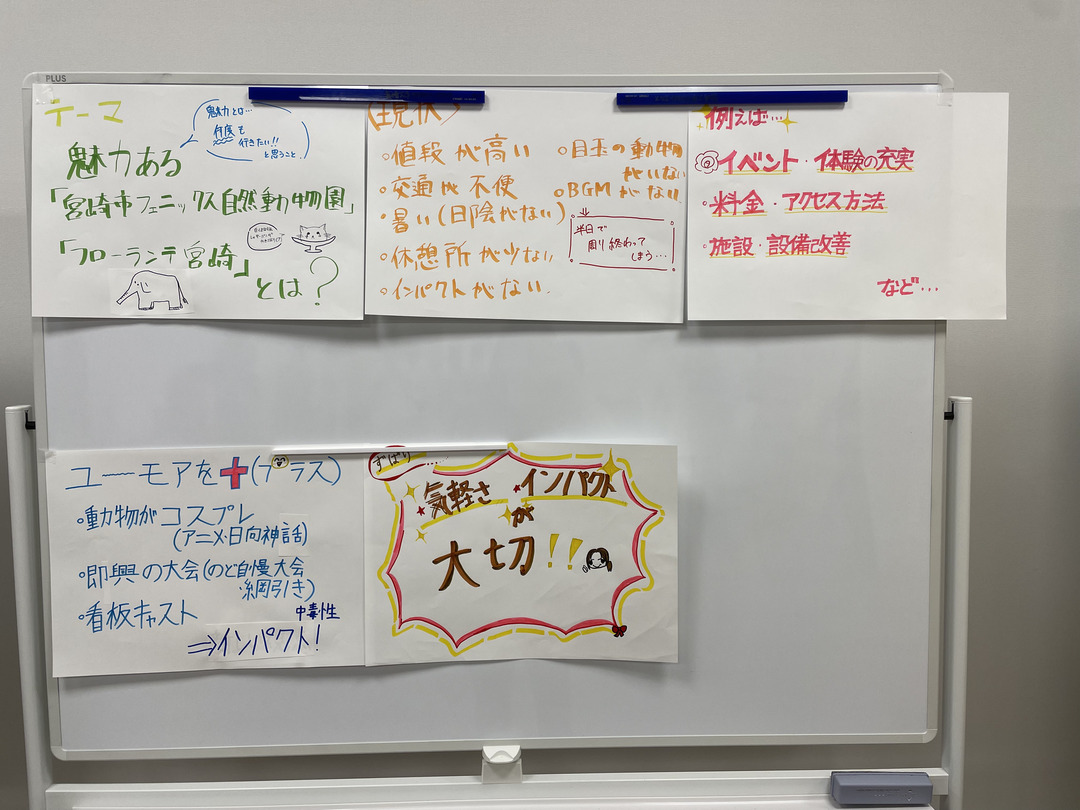

魅力ある「宮崎市フェニックス自然動物園」「フローランテ宮崎」とは?

<発表スライド>

<発表内容>

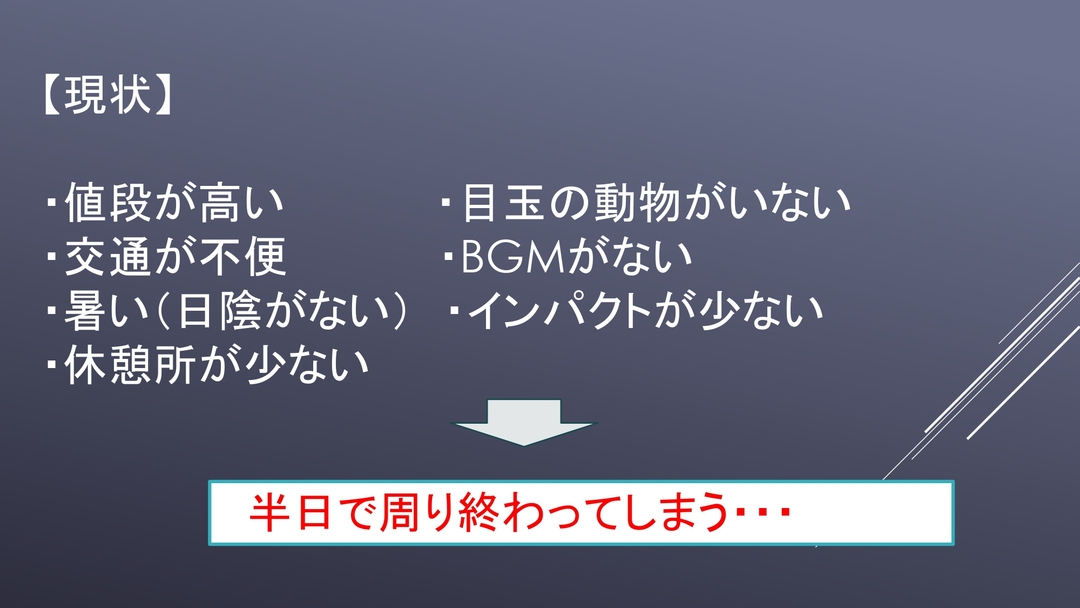

- 現状は、値段が高い、交通が不便、インパクトが少ないなど、半日で周り終わってしまう

- そこで、イベントや体験の充実、料金やアクセス方法、施設設備の改善、目安箱を設置することを考えた

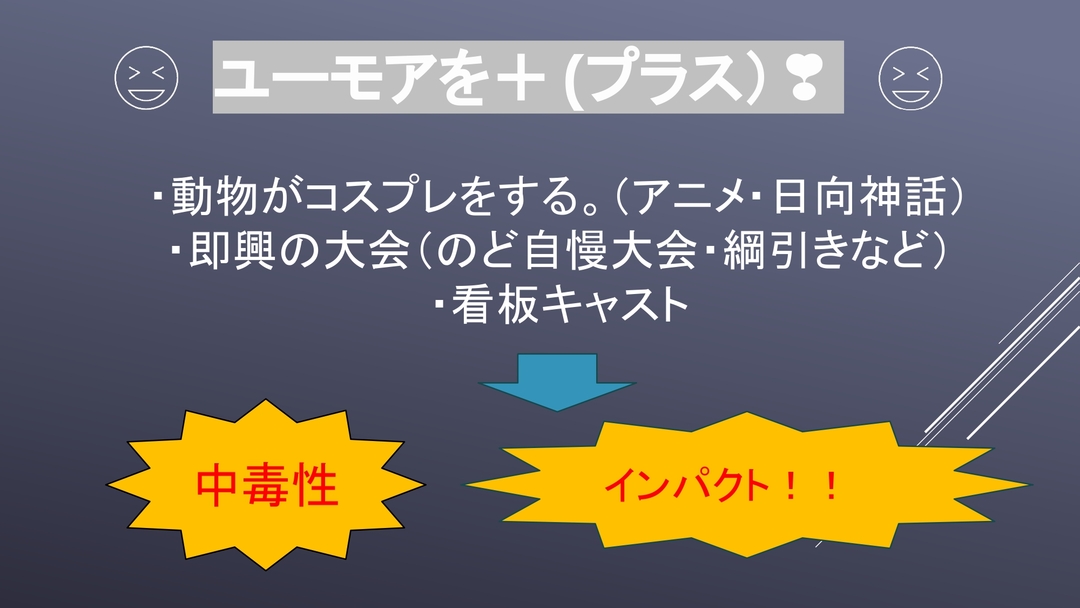

- ユニークな要素として、動物たちがアニメのコスプレをした動画をSNSに投稿すること、即興の綱引き大会や動物自慢大会を開催すること、看板キャストを作ることを提案する

- 最新の技術を活用し、VRで動物たちの視野を体験したり、来園者と同じ視点で動物を観察できるようにすることも提案する

- 以上のような提案により、インパクトが生まれ、中毒性を作れると考えた

- 私たちのグループが考えたことは、値段の安さやバスの本数増加によるアクセス向上、コスプレなどによるインパクトの付与が重要だと考えた

<ポスターセッション模造紙 ※発表スライドと別の意見もあり>

(一部抜粋)

- 非日常をあじわえる動物園と日常の延長線で映えるフローランテとしてはどうか

- 現状は、写真が取りづらい、学生が行きづらい、魅力が伝わりにくい

- 動物園としての案:飼育員体験、ホテル建設、写真映えするフォトスポット(柵をなくすなど)

- フローランテとしての案:勉強スペース、おしゃれピクニック、花の販売など

- 両施設の案:直通バス、ピクニック、有名な人やアニメとのコラボ、キッチンカー、買い物施設の併設など

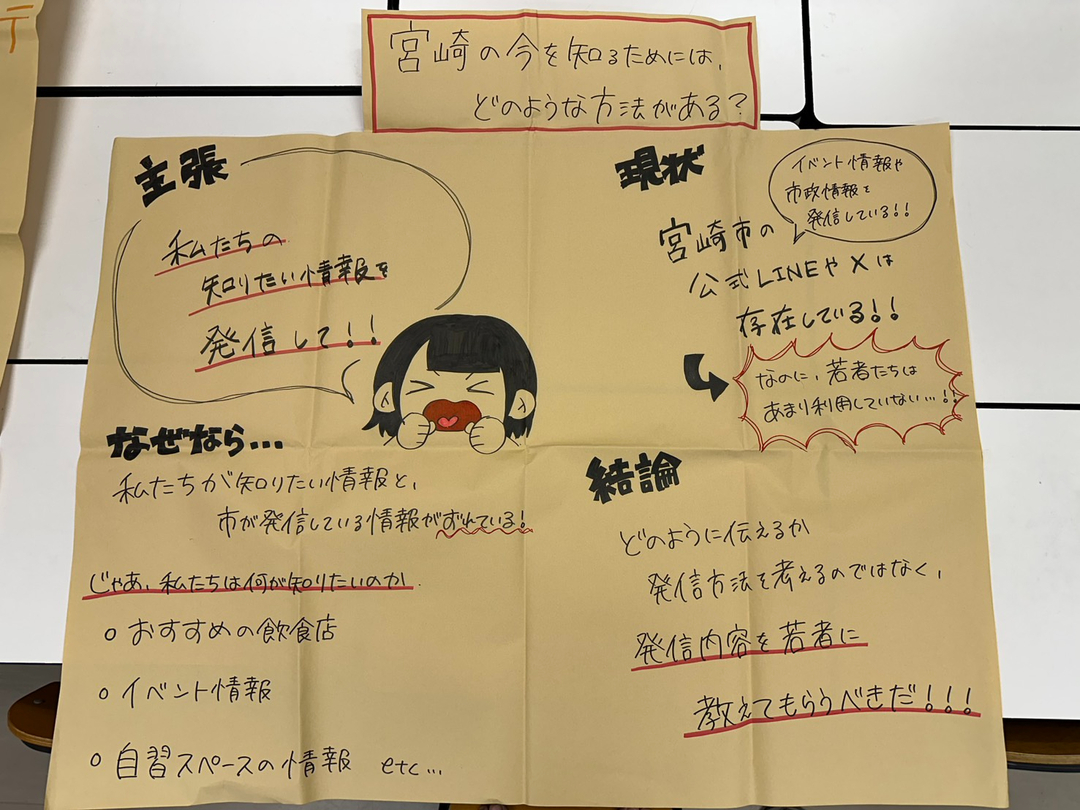

宮崎の今を知るためにはどのような方法がある?

<発表スライド>

<発表内容>

- 発信する情報を私たちの知りたい情報に厳選してほしい

- 私たちの知りたい情報が発信されていない現状の理由については、市の職員が想定している知りたいと思っている情報と、私たちの知りたい情報が異なっていることが原因

- 市職員が私たちの知りたい情報を知ってもらいたいということが重要

- 若者が知りたい情報とは、例えば、映えスポットやおすすめの飲食店、自習スペースの情報など若者の興味があるもの

- ほかの改善策として、ティーンズ会議のように市の職員と話せる機会をもっと増やすこと

- SNSを運営する人が、同世代の若者であれば、もっと増えるかもしれない

- どのように伝えるかという発信方法を考えるのではなく、元から発信内容を若者から教えてもらうべきだと考えた

- 若者はやはり自分に興味がある情報が来ないと興味を示さない。そのため、発信内容を考えていくべきではないかと私たちは考えた

<ポスターセッション模造紙>

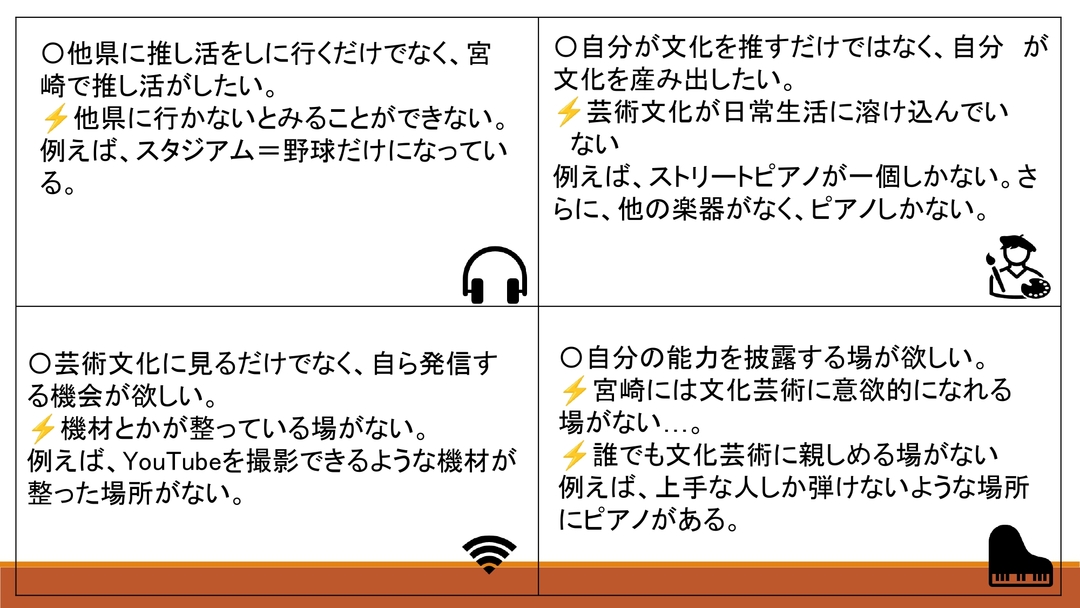

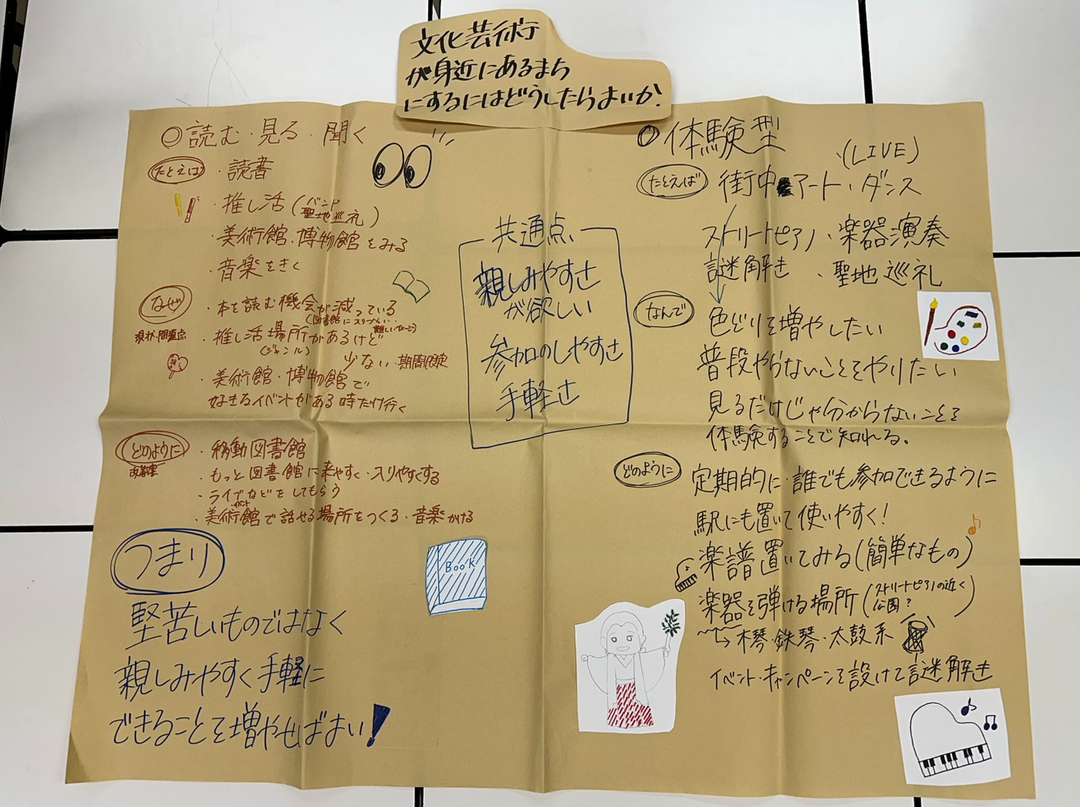

文化芸術が身近にあるまちにするにはどうすればよい?

<発表スライド>

<発表内容>

- 1つ目は「他県に行くのではなく、宮崎で推し活がしたい」ということ

- 現状:宮崎には3万人収容できるスタジアムがあるが、野球をする場所というイメージが強くなっている

- 考え:昨年に日向フェスが開催されたように、大人数を収容できる場所を使ってライブやイベントをすれば良い

- 2つ目は「文化を消費するだけでなく、文化を生み出したい」ということ

- 現状:私たちの日常生活に文化芸術が溶け込めていない。例えば、ストリートピアノはアートセンターに1つしかなく、他の楽器もない

- 考え:木琴、鉄琴などの簡単な楽器を追加すれば、みんなで文化芸術を楽しむ機会が増えるのでは

- 3つ目は「文化芸術を見るだけでなく、自ら発信する機会が欲しい」ということ

- 現状:宮崎の公共施設には機材が整っている場所がない。機材というのは、YouTubeを撮影できるような機材が揃った場所がないということ

- 考え:フリーWi-Fiなどを設置することで、例えばピアノを弾く際にインスタライブをしたり、自ら発信できる場所を作れば良い

- 4つ目は「自分の能力を発揮し、自分の能力を活用する場が欲しい」ということ

- 現状:宮崎には文化芸術に魅力的になれる場がなく、誰でも文化芸術に親しめる場がない。例えばストリートピアノは1台しかない。

- 考え:上手でなくても自分の成果を共有できる場所が欲しい

- まとめ:堅苦しいものではなく、親しみやすく手軽に体験できるものがあれば良い。また、文化を先取りしたい

<ポスターセッション模造紙>

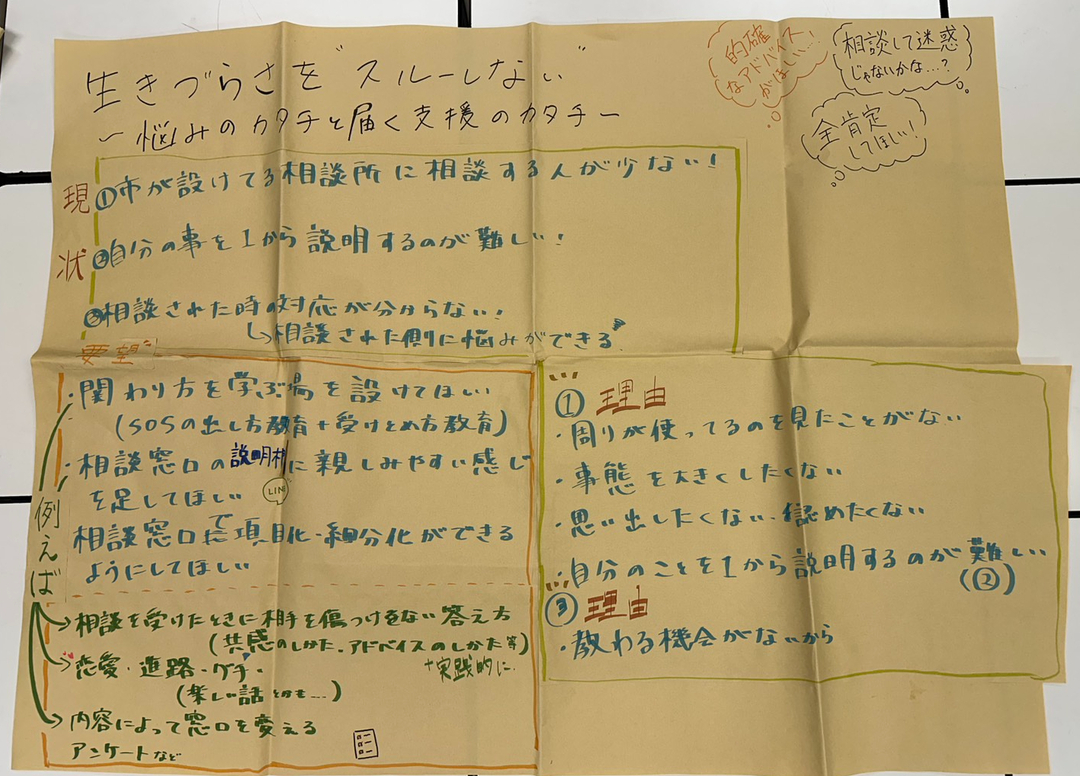

生きづらさを“スルーしない”〜悩みのカタチと届く支援のカタチ〜

<発表スライド>

<発表内容>

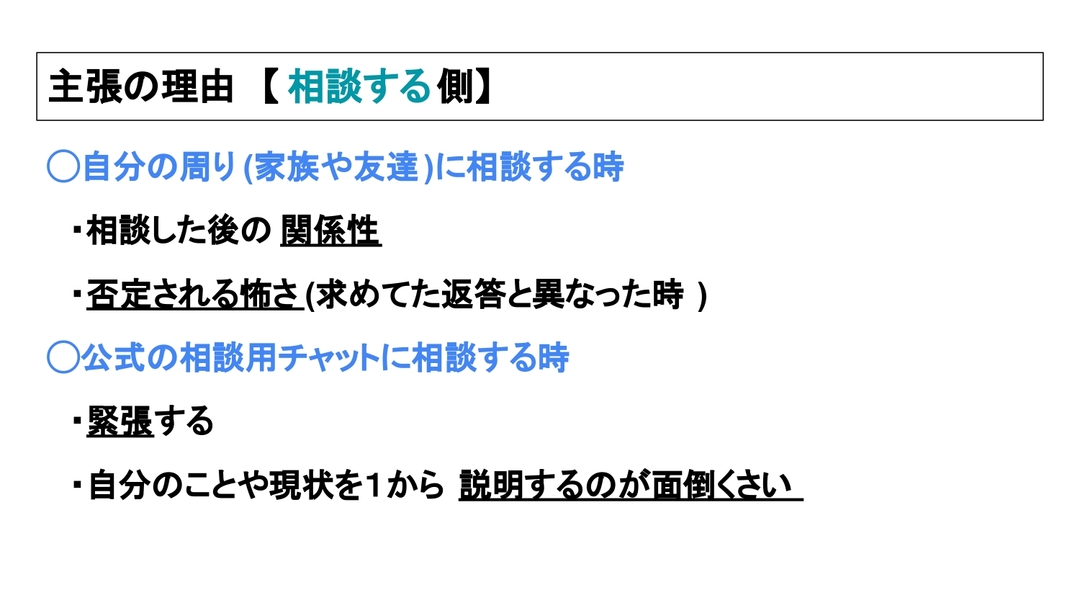

- 現在の問題は、相談しづらい、相談された時の対応が分からないことである。

- この問題点から、私たちが市の皆さんに伝えたいことは、相談のハードルを下げたいということ。

- なぜこの主張に至ったのかというと、相談することで、自分の周りに相談した後の関係性が崩れてしまうかもしれない、否定される怖さ、求めていた返答と異なった時の怖さ、不安があるから。

- 公式の相談チャットや相談窓口に相談する時に、第三者なので緊張してしまったり、自分のことや現状を1から説明することが面倒であったり、難しくうまく言葉にできなかったりするという理由が挙げられた。

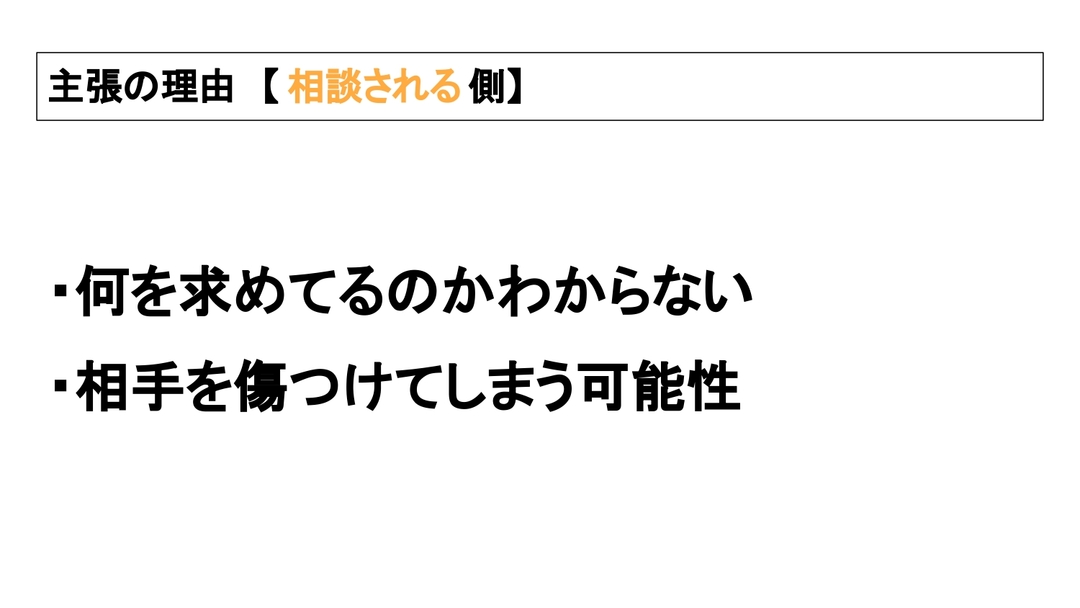

- 相談を受ける側の主張として、相談がハードルが高い理由は、何を求めているのか分からないということが挙げられた。

- 例えば、寄り添って欲しいのか、それとも対処法が欲しいのか、相手が何を求めているのか分からない、相手を傷つけてしまう可能性、自分が相談に乗ってしまって、もし相手がもっと悪い方向に向かってしまったらという怖さがあるということが挙げられた。

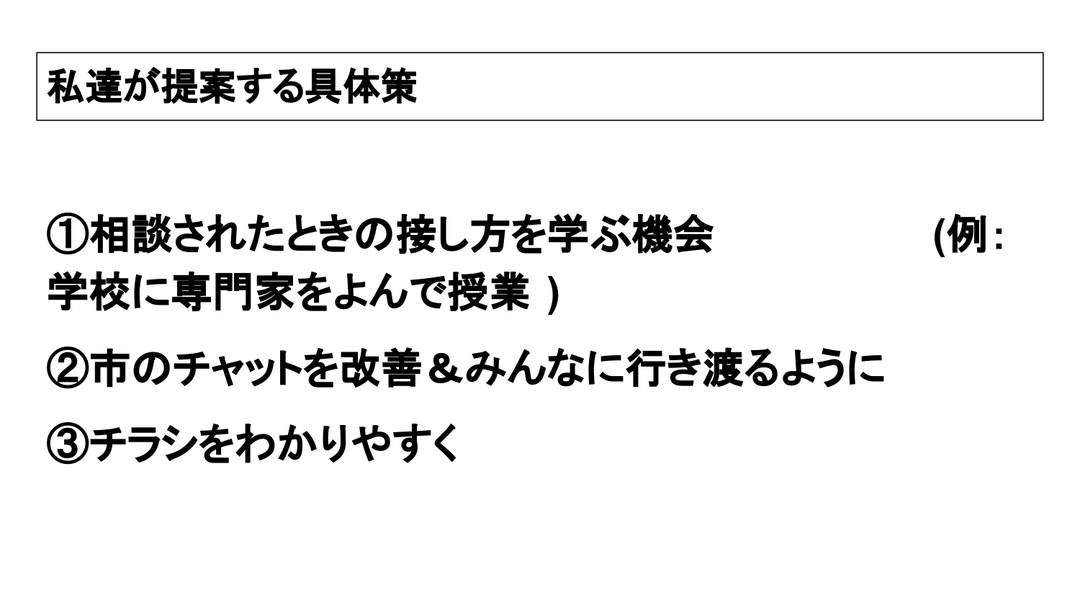

- ここで私たちが提案する具体策が大きく3つある。

- 1つ目は、相談された時の接し方を学ぶ機会を作ること。2つ目は、市のチャットの改善とチャットが行き渡るようにすること。3つ目は、チラシを分かりやすくすること。

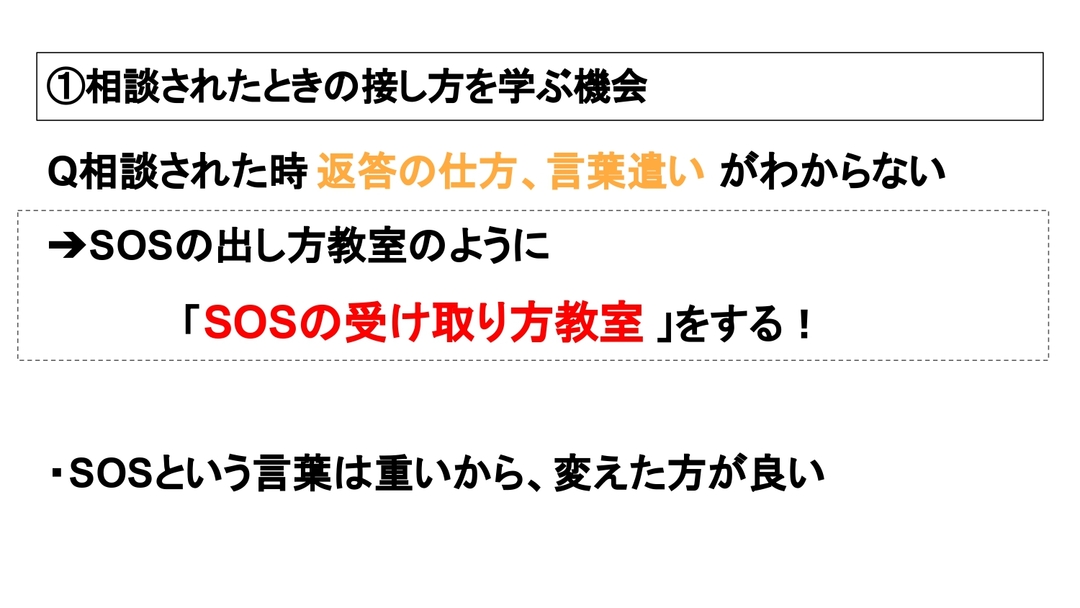

- 1つ目の相談された時の接し方を学ぶ機会を作るということは、現状、相談された時の返答の仕方や言葉使いが分からないという問題に対して、SNSのSOSの出し方教室のように、SOSの受け取り方教室を学校で実施して欲しい。また、「SOS」という言葉は、僕らからしたら重い印象があるので、この名前を変えた方が良いと考えた。

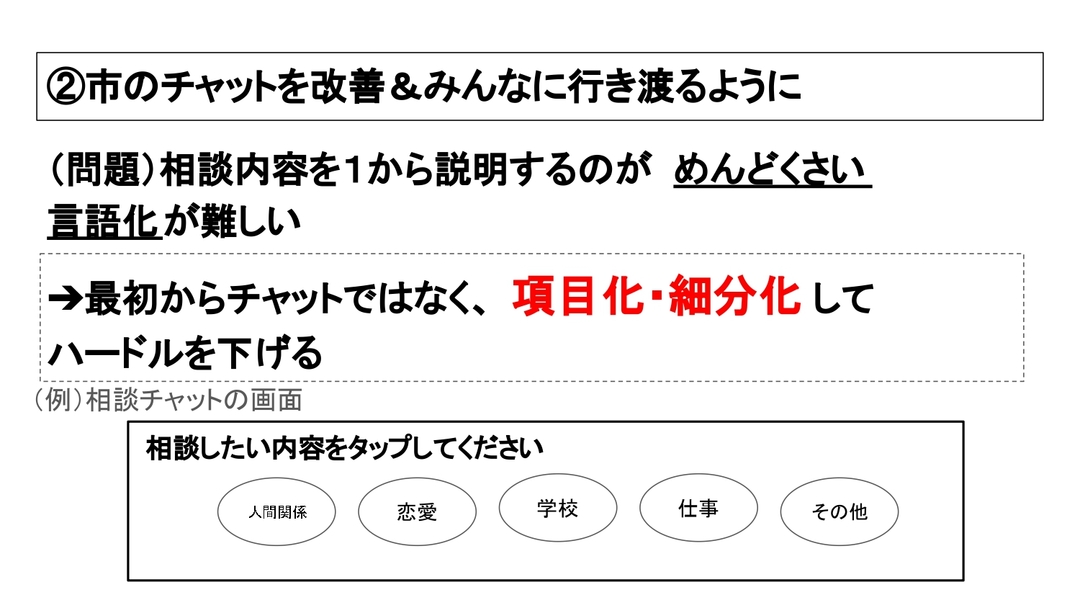

- 2つ目の市のチャットの改善は、最初から自分で打ち込むチャットではなく、項目化、選択肢を用意してハードルを下げるということが挙げられた。

- 相談チャットの画面の例を作ってみたが、「相談したい内容をタップしてください」というように、最初から打ち込むのではなく、タップすることで最初の相談のハードルが下がるのではないかと考えた。

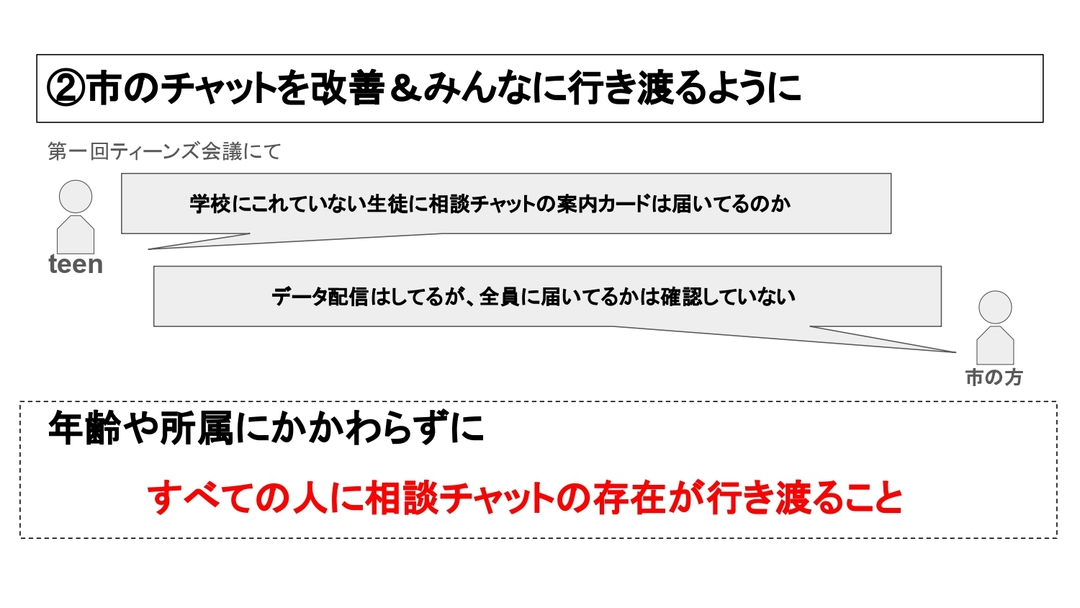

- また、データの配信が全員に届いているか確認していないということだったため、年齢や所属に関わらず全ての人に相談チャットの存在が行き渡るようにするとよいと考えた。

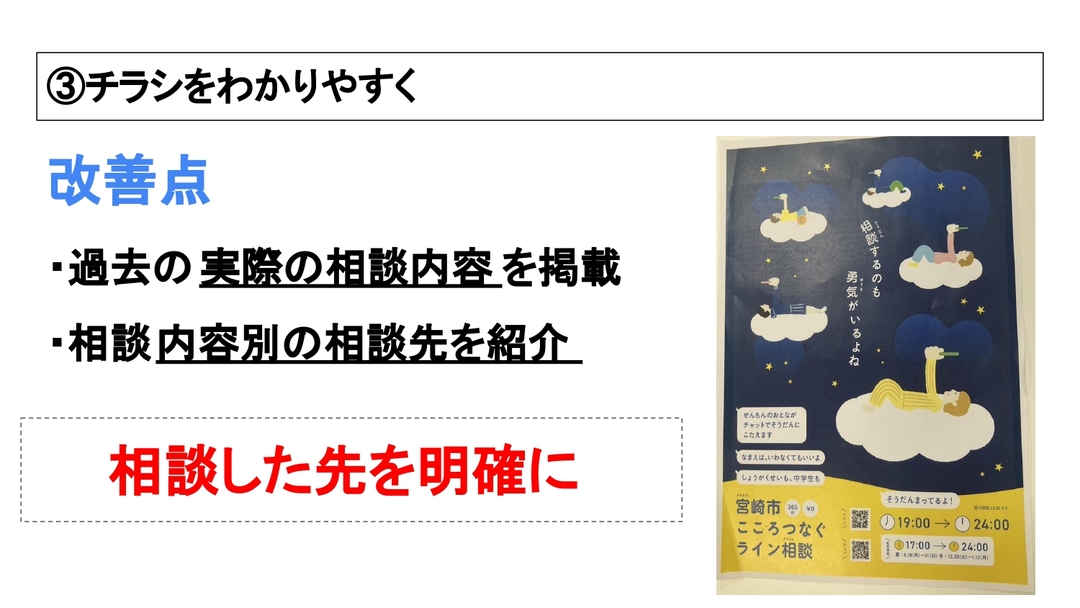

- 3つ目のチラシの改善については、チラシに過去の実際の相談内容を掲載したり、相談内容別の相談先を紹介するといいと考えた。

- 過去の実際の相談内容を掲載することで「僕でも相談していいのかな」といった安心感を与えることができる。相談したことを明確にすることで、相談チャットの使用者が増えると考える。

- 以上の具体策を持って、相談する側も相談を受ける側も、相談のハードルを下げたいというのが私たちの主張である。

<ポスターセッション模造紙>

各ブースでの質疑応答の内容

宮崎市ティーンズ会議の設置について

目的

子どもが意見を表明したり参加したりする場として、ティーンズ会議を設置します。

|

宮崎市において、子どもの目線に立った子ども・子育て施策等を展開するため、「宮崎市子ども・子育て会議」の補助機関としてティーンズ会議を設置し、子どもが主体となって考え、成果を発表する機会を設け、市の政策や取組に反映していきます。 |

内容

対象者

市内在住・在勤・在学の12歳~18歳の方(中学・高校世代) 約30名

事業の流れ

- 参加者を募集し、メンバーを決定

- テーマごとにグループに分かれ、2~3回程度会議を開催

- 子ども・子育て会議で意見を発表する

- 市は計画等への意見反映や具体的な施策展開を検討する